Le livre, ça aère le cerveau, comme une sorte d'éventail

Entretien avec EMG

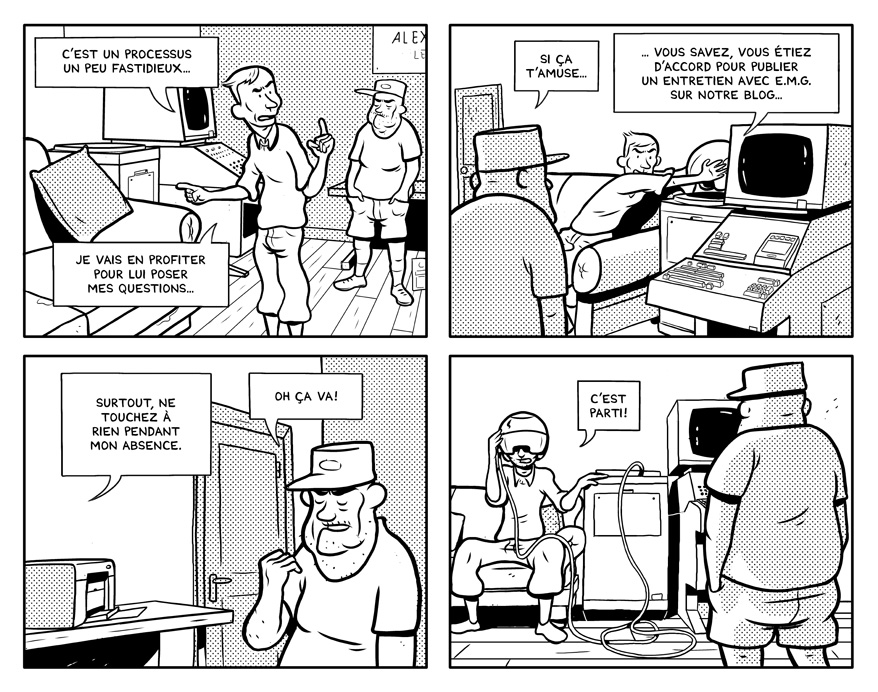

Entretien réalisé par Kevin Van der Vleugeensprijck.

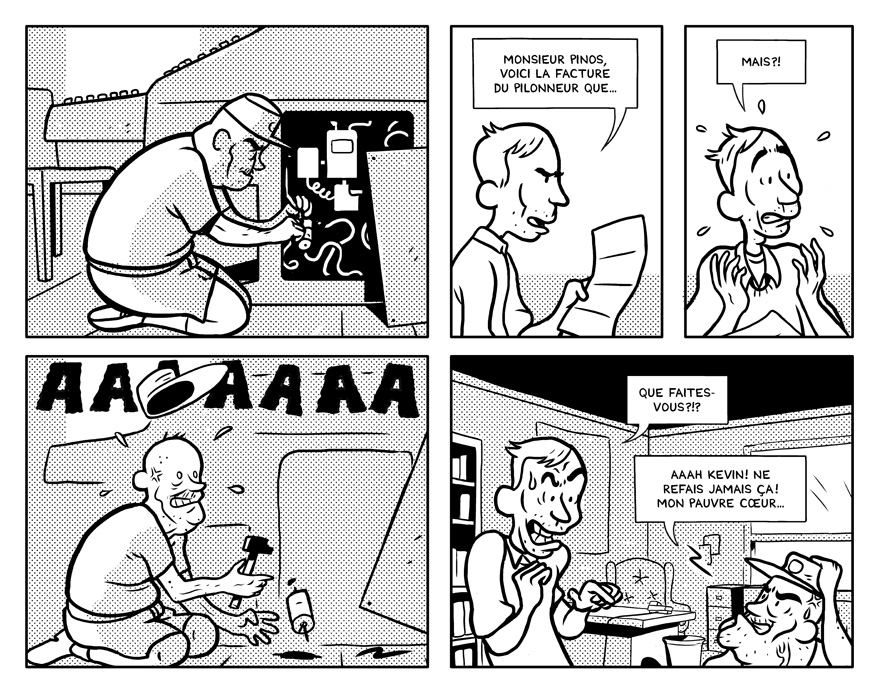

La bédétronique

Kevin Van der Vleugeensprijck : la technique que vous utilisez est très inhabituelle… Pouvez-vous la décrire ?

EMG : J’appuie sur un bouton situé sur une machine qui fait un bruit de scie sauteuse, et les images sortent d’elles-mêmes… c’est incompréhensible.

K.V.D.V. : Dessinez-vous exclusivement par ordinateur ?

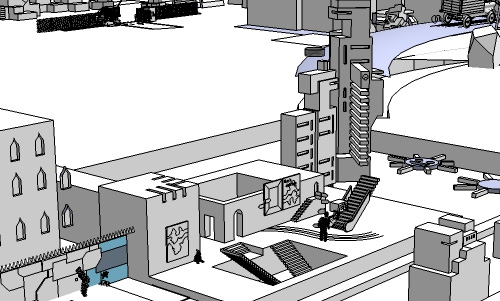

EMG : Depuis 2009, oui. Quand j’ai commencé à faire de la bande dessinée sérieusement, juste après mon diplôme, je dessinais à la main. Mais je devais survivre à Paris et donc travailler de temps en temps dans une agence d’architecture pour modéliser des bâtiments. Avec des amis, on s’amusait à faire des saynètes en 3D avec des personnages, arbres et éléments de décor standard. C’est comme ça que j’ai mélangé les deux.

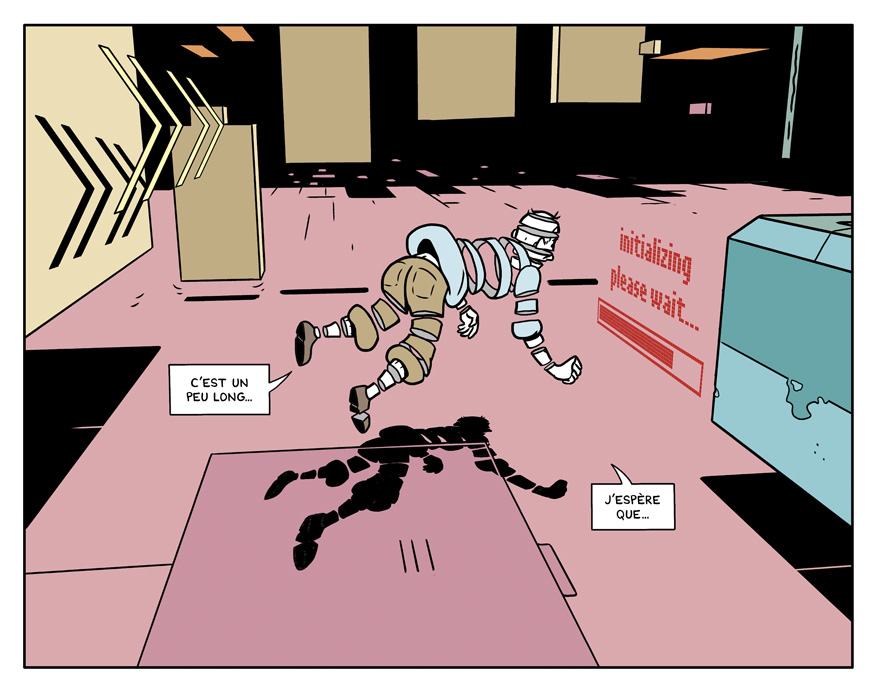

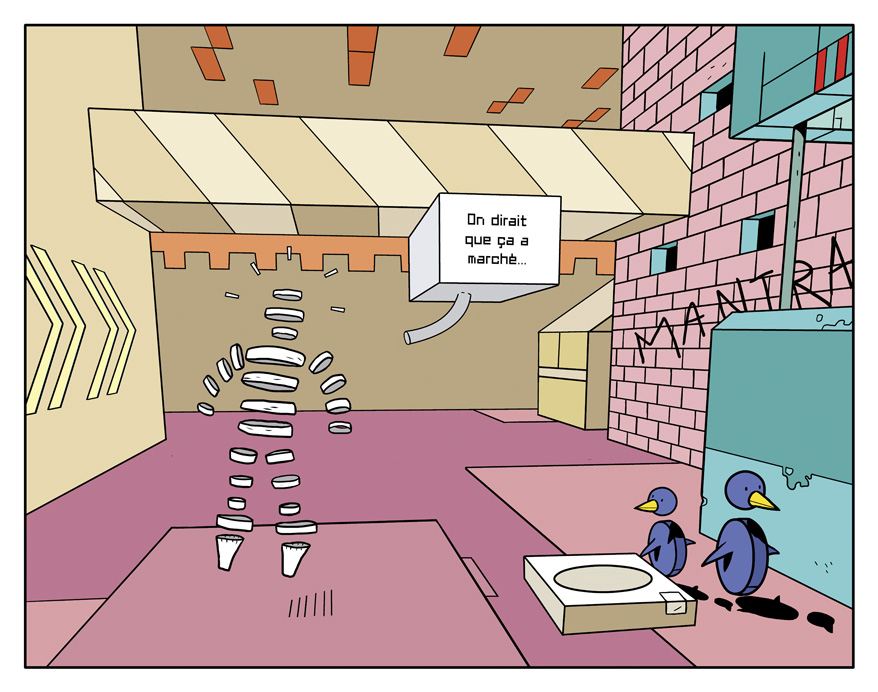

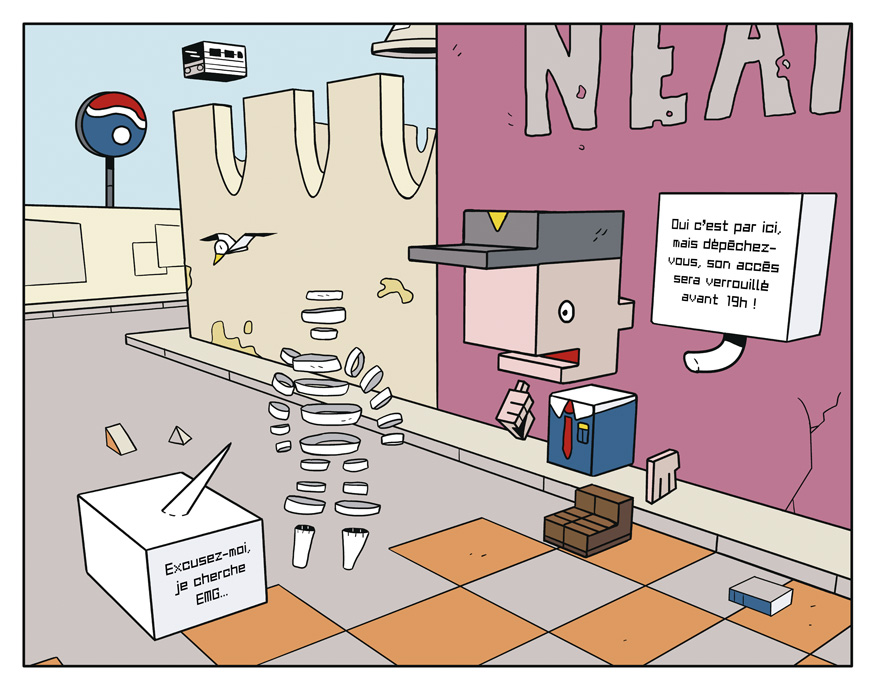

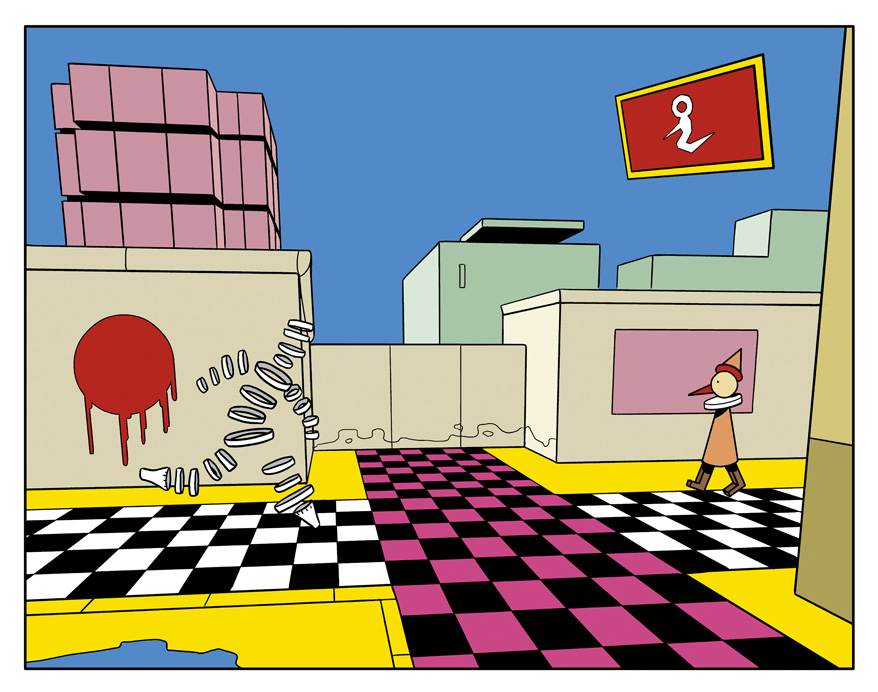

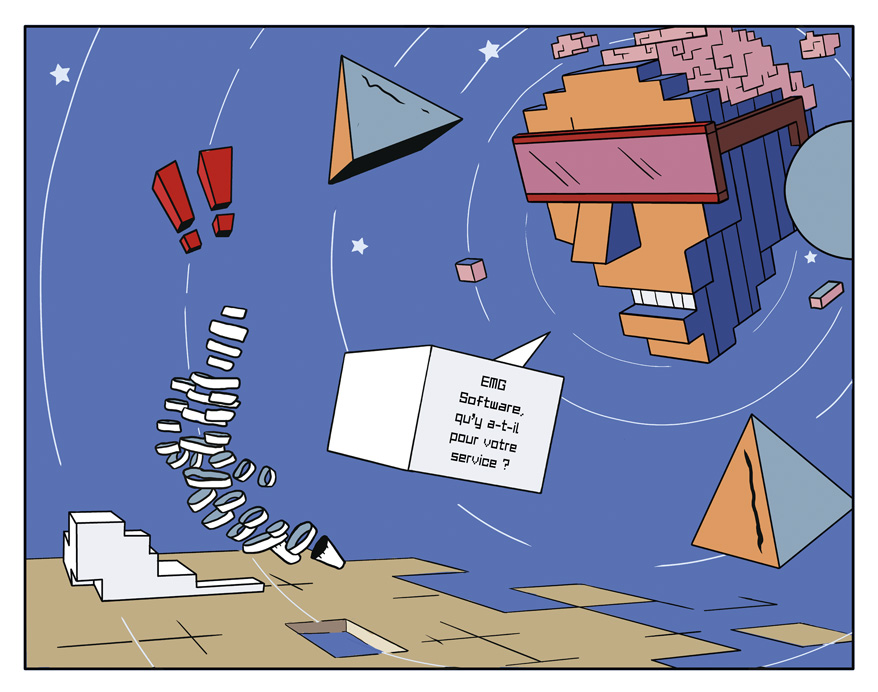

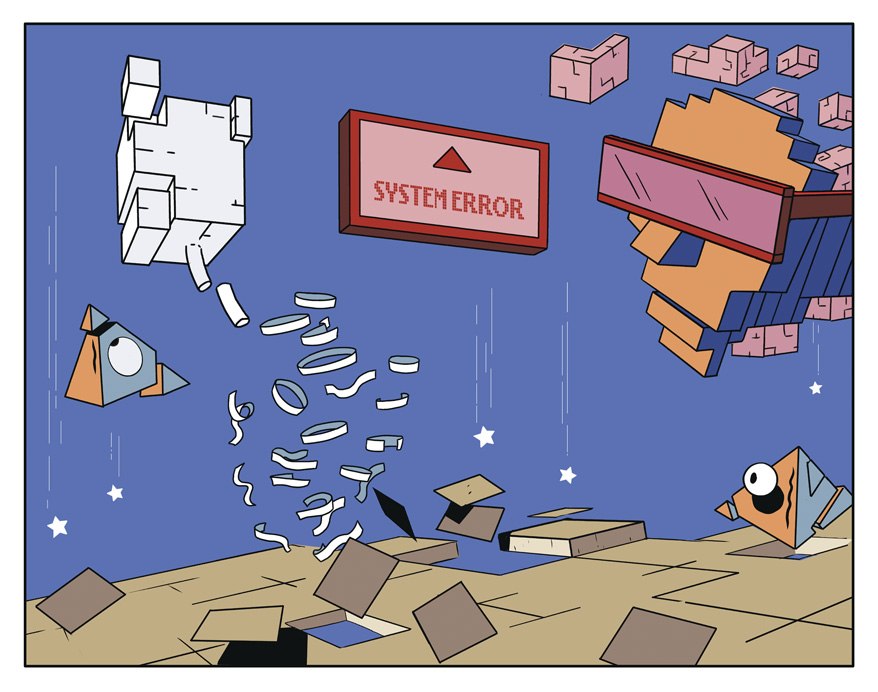

K.V.D.V. : Dans vos récits réalisés en 3D, les personnages comme les décors sont très géométriques, certains semblent conçus par assemblage de formes simples, primitives : cubes, pyramides, sphère, cylindre,… à tel point que l'univers du livre évoque souvent les premiers jeux vidéos en 3D temps réel ou plus récemment des jeux comme Minecraft ou l'univers de Second Life. Pourquoi ce choix stylistique ?

EMG : Je pense que c’est un mélange de plusieurs choses… J’ai grandi dans les années 80-90 et j’ai été marqué par la Nouvelle Ligne Claire : Swarte, Chaland, Jean-Louis Floch, François Avril, tous ces trucs Bayard Presse de l’époque. C’était très géométrique. Les cours de dessin que j’ai eus à l’école d’architecture de Dresde m’ont aussi influencé, il s’agissait de tout analyser et traduire en volumes simples, de découvrir le squelette derrière la peau. Après, il y a une raison technique : je travaille seul, et la 3D prend un certain temps, j’ai dû adopter des procédés de représentation trouvés par des gens qui étaient dans la même situation, donc aux débuts de l’histoire des jeux vidéo, par exemple.

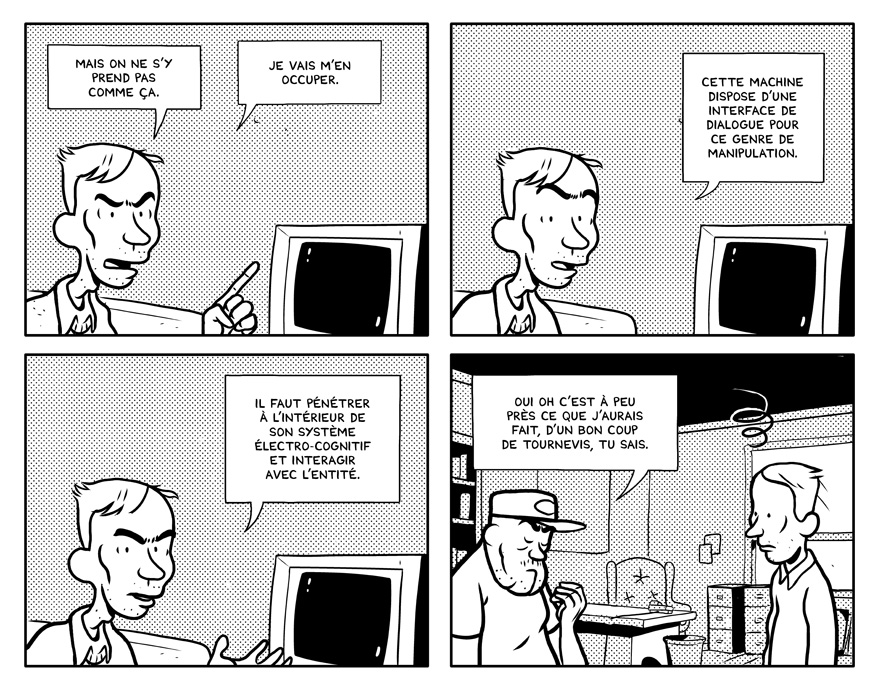

K.V.D.V. : Dans la mesure où vous semblez très attiré par l'univers du jeu vidéo, et plus généralement par la création numérique, n'êtes-vous pas tenté par une publication de vos travaux sous forme électronique ?

EMG : Si, j'ai parfois publié des choses sur internet[1]. Mais ce qui m'intéressait, c'était la bande dessinée, donc des images fixes et des textes. Or le livre reste de loin le moyen le plus adapté pour lire des bandes dessinées, ça aère le cerveau, comme une sorte d'éventail.

K.V.D.V. : Au-delà, n'avez-vous pas envie d'explorer d'autres voies que la bande dessinée, notamment en utilisant les possibilités interactives des jeux vidéos ?

EMG : Non, je n'y arrive pas vraiment. Ce que j'aime, c'est la littérature, et les livres, j'écris depuis que je suis au collège.

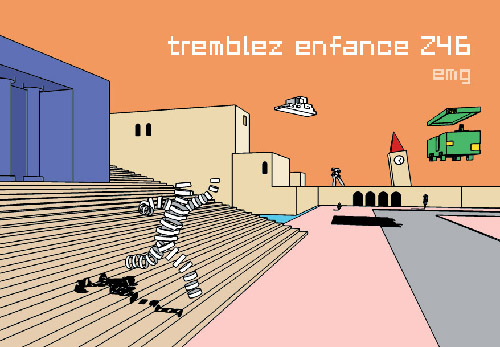

Tremblez Enfance z46

K.V.D.V. : Votre premier livre, intitulé Tremblez Enfance z46 est sorti en novembre 2012 chez Tanibis. Qu'est-ce c'est que ce titre ?

EMG : Je trouve les titres problématiques. Je veux transmettre quelque chose avec eux, sans être trop démonstratif. En l’occurrence, ce titre a été l’un des premiers éléments du récit, lequel s’est construit en le prenant en compte. En BD les mots et les images travaillent ensemble, mais aussi les mots entre eux…

K.V.D.V. : Vous n'avez pas donc pas passé votre enfance à trembler à Tremblay-en-France ? et le « 46 » du titre n'a aucun rapport avec le nombre de pages du récit ?

EMG : Non, et d'ailleurs c'est étrange. « z46 » est venu au tout début, alors que je pensais que mon récit ferait 2x30 pages environ.

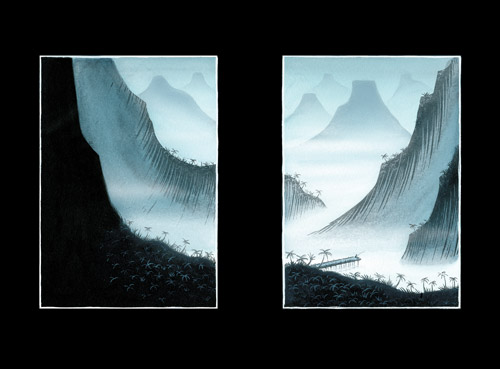

K.V.D.V. : TEz46 a une structure « en miroir » : dans la première moitié du livre, nous suivons Hicham, travailleur d'un pays du Nord, rejoindre VilleFrontière pour tenter de faire passer clandestinement sa compagne Wassila, restée au Sud ; au milieu du livre survient la véritable fin du récit, puis nous passons la frontière, la course du temps s'inverse et nous suivons à rebours le périple de Wassila. À quel moment l'idée de cette structure symétrique vous est-elle venue, et pourquoi traiter d'une façon aussi particulière cette fable sur l'immigration ?

EMG : La dimension symétrique (ou plutôt faussement symétrique) est venue dès le début. Au départ il y avait une contrainte technique : en 3D, il est délicat de composer des planches à plusieurs cases et points de fuite, alors je travaille dans un format spécial, qui génère des séquences elliptiques. De cette contrainte a émergé la possibilité de construction à double sens, qui rappelle d’ailleurs le fait que l’arabe se lit de droite à gauche. Mais l’histoire n’est pas si claire que cela. On ne sait pas vraiment pourquoi ils vont l’un vers l’autre, et où ils veulent aller, c’est un mouvement irrépressible. Wassila, par exemple, ne prend pas ses valises jusqu’au bout. Une partie de ma famille vit au Maroc, j’y allais souvent étant petit, et il est vrai que je trouve dommage et injuste qu’on soit en train de fermer nos frontières. Pour autant, le thème principal est peut-être plutôt le couple, l’élan vers l’autre, la communication à l’autre, les multiples obstacles qui existent entre deux individus.

K.V.D.V. : Toujours dans cette idée de symétrie, il y a de multiples correspondances entre les deux parties, comme si, malgré leur séparation, il existait une sorte de lien magique entre les deux personnages. Par exemple, lorsqu'Hicham se fait « mitrailler » dans la première partie, Wassila fait un malaise dans la page correspondante de la deuxième partie. Pendant sa traversée de la Méditerranée, Wassila aperçoit un requin ; dans la page correspondante de la première partie, Hicham est attaqué par le même requin. Comment avez-vous conçu ceci ? Avez-vous réalisé la première moitié, puis conçu la deuxième en fonction, ou bien avez-vous effectué de multiples aller-retour ?

EMG : En fait j’ai réalisé la première partie à l’automne 2010, à Paris. Puis j’ai eu un blocage sur l’épisode de la porte bleue, où doit avoir lieu le rendez-vous. Entre-temps, j’ai déménagé à Belgrade. Quand j’ai repris le récit au printemps suivant, j’ai développé d’une traite le périple à rebours de Wassila, en cherchant à laisser des empreintes de la première partie. Cela faisait d’ailleurs écho à moi-même me souvenant de la France, puisque huit mois avaient passé. Ironiquement, j’étais moi aussi passé d’un pays d’immigration à un pays d’émigration. D’ailleurs les façades décrépies qui sont dans la seconde partie viennent autant de Belgrade que de mes souvenirs du Maroc…

K.V.D.V. : Vous utilisez une palette très particulière. Comment avez-vous pensé la colorisation de votre récit ?

EMG : Ce que je peux dire, c’est que la colorisation, le choix des couleurs me prend énormément de temps. Je pense que c’est le propre de la ligne claire, dans laquelle les couleurs ont aussi une fonction narrative, participent à l’identification des choses.

K.V.D.V. : Au delà de l'aspect fonctionnel de la couleur, qui offre certes une grande lisibilité dans ces décors riches de détails, vous l'utilisez de façon très peu conventionnelle : le ciel peut être jaune ou rose, vous pouvez changer sa couleur sans vous soucier de raccords comme dans la scène de la fusillade (p.26-27 de la première partie). Cette palette, acidulée, voire tonitruante, ne l'avez-vous pas pensé comme un moyen d'accentuer l'impression d'irréalité ? Vous parlez d'une fonction narrative, mais que disent ces couleurs sur le récit ou comment le font-elles avancer ?

EMG : Ça je ne sais pas, c'est surtout le lecteur (ou la lectrice) qui le fait lui-même avancer ! C'est ce que j'aime bien aussi en bande dessinée. Les deux personnages (ou alors peut-être qu'il n'y en a qu'un seul) sont « ouverts », on voit à travers, et quand j'ai écrit TEz46, il était clair pour moi que tout ce qu'on voyait, c'était par leur intermédiaire. Donc les couleurs et les décors sont aussi des indications sur l'état de leur esprit. Dans la vie en général, j'ai l'impression qu'on change en permanence d'état d'esprit. Je suis même étonné qu'on reste la même personne au cours du temps. Heureusement qu'on a un corps, des amis et des papiers, pour tenir tout ça.

Les personnages

K.V.D.V. : Vous ne vous embarrassez pas de détails pour caractériser tes personnages. Tes héros sont de simples assemblages de cylindres. Souvent, les personnages à l'arrière-plan sont des pictogrammes 3D. Pourquoi utilisez-vous ce mode de représentation quasi-iconique ?

EMG : Cela ne concerne pas que les personnages, mais tout, le décor, les objets aussi. Je trouve fascinant qu'on puisse représenter des choses complexes à partir d'éléments simples, en petit nombre, comme en biologie. Ou même quand on pense à l'alphabet : une trentaine de signes peuvent se combiner pour former des notions complexes.

K.V.D.V. : Wassila et Icham sont, dans l'univers extrêmement mouvant et polymorphe de TEz46, les seuls personnages qui soient totalement interchangeables : par leur aspect identique, mais aussi par leur motivation (se retrouver) et leur manque de prise avec le monde environnant. Pourquoi ?

EMG : Je ne pense pas qu'ils soient interchangeables, même si ce sont (presque) les seuls à être représentés comme ça. Il devaient être blancs, de la même couleur que les bulles qui supportent les paroles et les pensées. Mais comme je disais plus haut, ces deux personnages peuvent être vus comme un seul, qui « passe » quelque chose (la porte des lions) et devient autre, tout en continuant à communiquer avec son passé. Ça c'est pour l'interprétation transhumaniste que j'ai laissée ouverte.

K.V.D.V. : Toujours à propos des personnages, si inhumains soit leur aspect, il y a une chose qui les humanise immédiatement et qui les distingue, c'est leur mouvements. Les deux héros particulièrement sont "animés" de façon très vivante, dynamique. Pourquoi, alors que tes personnages sont des assemblages de formes primitives, choisissez-vous de représenter leurs mouvements de façon plus conventionnelle, sinon plus réaliste ?

EMG : Je voulais que la lectrice ou le lecteur entrent dans leur peau, ou dans leurs bandes, et mettre le plus de vie possible dans mes dessins. Il fallait qu'ils soient anatomiquement justes, qu'il y ait de la vérité au moins là-dedans.

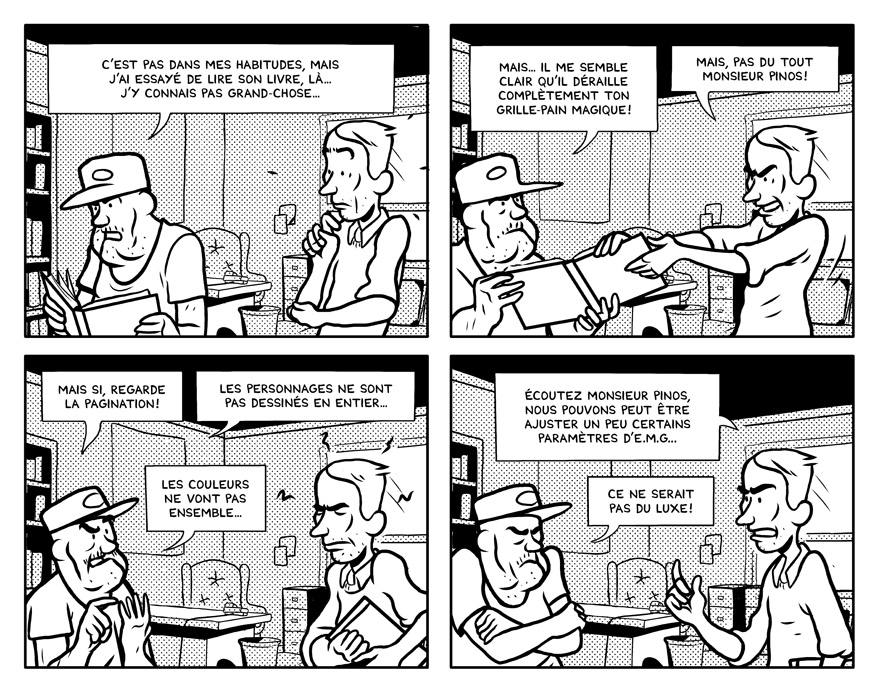

Le découpage

K.V.D.V. : Vous utilisez dans TEz46 invariablement le même dispositif : un dessin par page. C'est assez inhabituel en bande dessinée. Surtout pour un récit où les personnages courent tout le temps, on imaginerait plutôt un découpage qui multiplierait les cadrages, fractionnerait les actions… Pourquoi cette absence de découpage ?

EMG : J'aime bien les bandes dessinées où on passe un certain temps devant chaque case, où on se demande ce qu'il s'est passé dans le « blanc ». Mais il fallait un cadre régulier pour ne pas perdre le fil. Comme les basses en techno : quelque chose d'inflexible en fond, qui permet de libérer les autres pistes. Si j'avais fait TEz46 avec un trait tremblotant dans des cases variables, ça aurait été indigeste.

K.V.D.V. : Même dans tes récits courts, on trouve très peu de planches avec un découpage classique (mises à part les quelques planches de Coco, entrevues sur le site Manolosanctis). Est-ce que cela ne vous convient pas ? Ou préfèrez-vous simplement développer d'autres choses ?

EMG : Je ne sais pas. Ça remonte à loin : quand j'étais petit, je trouvais dommage qu'on voie la suite de l'histoire à partir du moment où on ouvrait toute la double page. Fatalement, on est curieux ou impatient, et on regarde du coin de l’œil ce qui se passe après ce qu'on devrait logiquement lire en premier.

K.V.D.V. : Ce dispositif d'une image par page évoque les hors-textes de Tintin. Chez Hergé, ce sont des moments-clefs, qui figent un climax dans une séquence forte. Un arrêt sur image dans le flux du récit, plutôt haletant, pour redoubler l'intensité de la situation. Pour TEz46, c'est comme si l'album n'était qu'une succession de hors-textes, de moments-clefs donc, qui figent les héros, comme si tous les moments étaient aussi intenses.

EMG : Oui c'est ça, j'ai gardé les cliffhangers et j'ai jeté tout le reste !

Hergé, Le Crabe aux pinces d'or et les cigares du pharaon

K.V.D.V. : TEz46 comporte de multiples allusions à Hergé (et en particulier aux Cigares du Pharaon), on pense également au travail de Joost Swarte, lui aussi architecte. Revendiquez-vous l'héritage de la ligne claire ?

EMG : Oui, j’ai baigné dans ces bandes dessinées, j’étais fasciné par des récits comme Coton + Piston. Quand j’ai dû choisir un métier après le bac, au début des années 2000, je m’étais un peu éloigné de la BD. C’était l’époque du triomphe de l’Association, Sfar, Blain, Trondheim… je ne me reconnaissais pas du tout dans ces livres. Puis petit à petit, la ligne claire est revenue en librairie, par le biais d’Américains comme Chris Ware, ça m’a remotivé. Ce n’est pas seulement une manière de dessiner, mais une attitude générale, je ne saurais pas l’expliquer.

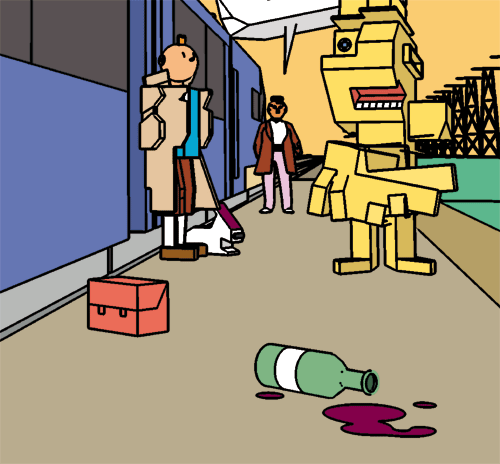

K.V.D.V. : Dans la p.14 de la première partie, Hicham sort du même train que Tintin, qu'on aperçoit à l'arrière-plan dans un décor de gare. Est-ce parce qu'ils sont du même « moule » (des personnages en « creux » qui agissent, suivent l'appel de l'aventure de rebondissement en rebondissement… ) ?

EMG : Peut-être, mais dans cette case, Tintin est au second plan, les mains dans les poches, il n'a pas l'air très concerné, c'est juste un voyageur lambda. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Et Milou a bu, donc pour cette fois ils sont largués. Enfin, c'est mon interprétation.

K.V.D.V. : L'aspect des personnages évoquent les momies du repaire mystérieux des narcotrafiquants des Cigares du Pharaon. Peut-on risquer, dans ce parallèle avec tintin, de voir Hicham comme l'incarnation du « devenir momie » qui menace Tintin ?

EMG : Cette scène où Tintin est drogué m'a terrifié étant enfant. Hergé ne change pas de trait quand il représente des hallucinations ou des rêves. Cette scène est pleine de mort… je ne suis pas égyptomane, mais il faut dire que l’Égypte antique nous a transmis quelque chose de fort sur le rapport à la mort. Hergé ne fait que réutiliser ces symboles. Pour l'aspect des héros de TEz46, on peut aussi les voir comme des blessés, pas nécessairement morts. Pendant la rédaction de TEz46, j'ai vu cette photo où l'on voit Mohamed Bouazizi, celui qui a déclenché la révolution tunisienne, entouré de bandelettes à l'hôpital, lors de la visite de Ben Ali. J'ai tout de suite pensé à Hicham et ça m'a fait bizarre. Du coup au début de la deuxième partie il y a le thème de la décolonisation qui apparaît plus fortement je pense, thème qui m'interroge puisque ma famille maternelle est partie presque entièrement du Maroc.

K.V.D.V. : On croise dans l'album des décors et des situations qui évoquent ceux qu'arpentent Tintin dans ses aventures : la gare, le peloton d’exécution, la base des rebelles où on entre par mot de passe, les docks, la porte de Villefrontière qui ressemble à celle de la ville du Crabe aux pinces d'or, la jeep dans le désert de Tintin au pays de l'or noir, les damiers de la fusée lunaire, la récurrence des scènes oniriques… On dirait que vous puisez dans les aventures de Tintin les éléments qui vont vous servir à représenter le monde, comme une matrice, après les avoir réinterprétés avec votre langage, votre style. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dialogue avec l’œuvre d'Hergé ?

EMG : Pour une part, je n'y peux rien. J'ai appris à lire avec Tintin. Ceci étant dit, ces éléments ne m'évoquent pas forcément ces épisodes précis. Les trains, les poissons ou les docks sortent pour moi du catalogue Lego (dont j'étais un lecteur assidu), la voiture rouge ressemble pas mal à celle de Flip dans Little Nemo, et les damiers sont plutôt une réminiscence de Sonic. Quand je regarde aujourd'hui TEz46, j'ai parfois l'impression que c'est une sorte de boîte à jouets avec beaucoup de choses de mon enfance. Il est sans doute temps que je passe à autre chose... en tout cas, TEz46 a l'air d'intéresser les enfants, tant mieux, ça veut dire que certains jouets peuvent encore servir.

K.V.D.V. : Une des enseignes publicitaires d'un décor évoque le signe de Kih-Oskh, le logo bien reconnaissable des narcotrafiquants des Cigares du pharaon. Hicham et Wassila évoluent donc dans un monde où la drogue des bandits du livre de tintin est devenue si banale qu'elle est une marque comme une autre ? Le monde de TEz46 serait une sorte d'uchronie dans laquelle Tintin n'aurait pas arrêté les méchants ?

EMG : Si on veut…

Les rêves et la drogue

K.V.D.V. : Le livre commence et finit de façon identique : par un personnage qui rêve. Est-ce une manière d'inviter le lecteur à considérer l'histoire comme un songe ?

EMG : Pourquoi pas. Là encore, je n'y avais pas pensé, j'ai simplement veillé à ce que le lecteur ou la lectrice puisse emprunter plusieurs pistes, comme si le livre était un jeu avec autant de cartes que de cases. Par exemple quand j'écris le texte, si celui-ci n'a pas au moins deux ou trois significations différentes, j'essaie de le modifier pour obtenir le plus de souplesse possible.

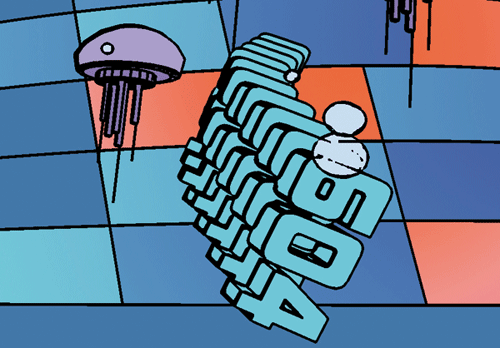

K.V.D.V. : On retrouve plusieurs moments qui semblent obéir à la logique des rêves : la scène du peloton d’exécution ou Hicham se fait littéralement tirer le portrait… la station de « métreau » immergée… l'aspect très changeant de l'environnement et des situations… Et même la construction du récit multipliant les digressions. Vous inspires-vous de vos rêves ? Avez-vous pensé la conception de votre livre comme un rêve ?

EMG : Pas du rêve en particulier, mais plutôt du fonctionnement du cerveau humain. C'est quand j'étais à Belgrade que je me suis mis à lire beaucoup de livres scientifiques sur le cerveau, livres que j'empruntais au Centre Culturel Français. Ces livres, comme Entre le cristal et la fumée de Henri Atlan, ou Machine-Esprit d'Alain Prochiantz, m'ont impressionné je pense. L'état de veille, différent du rêve, est déjà intéressant à lui tout seul : notre cerveau traite des informations très hétéroclites et produit une sorte d'illusion que nous appelons conscience.

K.V.D.V. : Chaque personnage rêve de ses retrouvailles avec l'autre mais se heurte à une frontière infranchissable : malgré leur lien cosmique, Hicham et Wassila ne peuvent pas pénétrer le rêve de l'autre.

EMG : Un des buts de cette construction, c'est d'offrir des possibilités de vertige. Comme la frontière entre le rêve et la réalité n'est pas claire, il n'y a qu'à percher sa pensée sur le rebord et regarder.

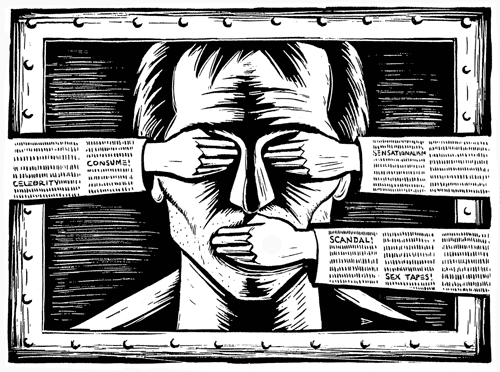

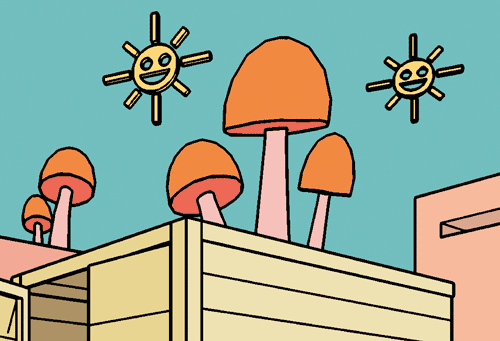

K.V.D.V. : On trouve également quelques allusions aux drogues dans l'album : le signe de Kih-Oskh, les champignons suspects qui poussent ici et là dans la ville, le malaise du personnage, son bref passage à l’hôpital, son trip cosmique… L'univers du livre est comme une sorte de territoire halluciné, seul point de rencontre possible – même si ça tourne plutôt mal – entre deux êtres que tout sépare, qui se cherchent dans leur rêves, leur trip, en défiant la réalité, la linéarité du temps.

EMG : En tout cas le thème des drogues rejoint celui du cerveau. Je lis avec beaucoup d'intérêt les récits et dessins de gens qui expérimentent différentes substances. Lire ces récits, en même temps que ceux plus scientifiques qui restent sur le plan de la biologie, permet d'ouvrir des portes et d'envisager l'univers différemment. En fait je vois de moins en moins de différences entre l'activité artistique et la recherche scientifique. Toutes ces productions font réfléchir à ce que nous sommes.

Influences

K.V.D.V. : Vous avez utilisé dans TEz46 de multiples contraintes. Les expériences oulipiennes ou oubapiennes vous ont-elles inspiré ?

EMG : Pas consciemment en tout cas. Ceci dit, je dois être assez influencé par Raymond Queneau et Boris Vian, que j’ai beaucoup lus.

K.V.D.V. : Pourrez-vous expliquer en quoi ils ont pu vous influencer ?

EMG : Adolescent, j'ai un peu copié les romans de Boris Vian. On a grandi dans la même petite ville, on a été au même lycée à Versailles, c'était peut-être pour ça. Il utilise beaucoup d'images avec l'aide de la géométrie. Il y a aussi une dimension ludique dans ces écrits de pataphysiciens, des néologismes. Dans TEz46 je me rends compte qu'il y a un certain nombre d'images-valises, comme le « charpareil photo ».

K.V.D.V. : Vous travaillez je crois dans l'architecture, est-ce que votre expérience dans ce domaine influence votre pratique artistique ?

EMG : Je travaille de moins en moins en agence, mais ça a dû rester en effet, mes personnages ont un peu des têtes d’immeubles… c'est surtout ce qui m'a permis de travailler vite en 3D.

K.V.D.V. : Au-delà des personnages, vous avez recréé l'environnement dans lequel évoluent les personnages de façon très stylisée, on a l'impression de se promener dans une ville virtuelle. Est-ce que cette façon de procéder te semble reliée à votre activité d'architecte ?

EMG : Je voulais plutôt peut-être, à l'inverse, dessiner des choses dans lesquelles on se perde, pour casser cette horrible manie de faire des plans. L'architecture contemporaine m'ennuie en général. Mon modèle d'architecte serait plutôt Dédale, ou alors ces bâtisseurs andins qui construisaient des temples où tout était fait pour tromper et égarer.

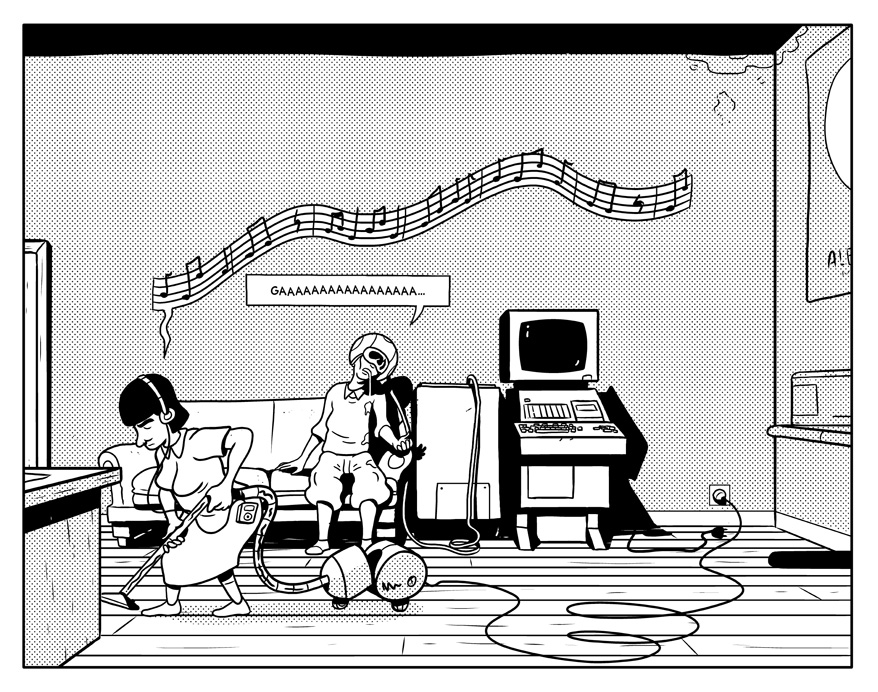

K.V.D.V. : TEz46 fourmille de clins d’œils musicaux et vous semblez amateur de musique électronique. Faîtes-vous un parallèle entre le domaine balbutiant de la bande dessinée réalisée par ordinateur et tout ce qui s'est fait dans le domaine de la musique électronique ?

EMG : Il y a beaucoup de similitudes je pense. Aujourd’hui tout le monde travaille par ordinateur, que ce soit pour enregistrer de la musique ou coloriser une planche. Mais dans la culture électronique, il y a une volonté de revendiquer l’influence de la machine, que cela s’entende, se voie, au lieu de simplement mimer un pinceau ou une contrebasse. L’ordinateur a des contraintes mais aussi des pouvoirs… et un quadrillage en perspective, un vocoder, c’est beau et c’est humain, après tout.

K.V.D.V. : En dehors de Tintin, quel est votre rapport à la bande dessinée, passée et actuelle ?

EMG : Je lis peu de bandes dessinées, mais je suis obsédé par elles, en fait toujours les mêmes. Je relis sans me lasser Winsor McCay et Taiyou Matsumoto, qui ont une façon de raconter très particulière. Vivre en Serbie m’a aussi ouvert les yeux sur le dynamisme actuel de la BD dans l’espace francophone. On ne se rend pas compte de la chance qu’on a, il y a beaucoup de production, peut-être une sorte d’âge d’or, ou le chant du cygne. D’un autre côté, le monde éditorial est très développé et les auteurs sont tentés de s’y conformer. En Serbie, le marché est sinistré, les auteurs prennent beaucoup de distance et expérimentent plus qu’ici, ce sont un peu des cyberpunks. Le travail de Lazar Bodroža, que j'ai découvert à l'été 2010 en Serbie, m'a beaucoup décomplexé par rapport à l'ordinateur.

K.V.D.V. : Vous tenez un blog sur la bande dessinée électronique et je crois que vous avez un projet d'exposition sur ce sujet, est-il encore d'actualité ?

EMG : Néant Horizon m'a beaucoup servi pour améliorer mon travail, c'était un travail de recherche très utile. Et puis ça me fait plaisir quand d'autres auteurs de BD me disent qu'ils ont découvert des choses grâce à ça. C'est vrai que j'avais un projet d'expo pour parler de BD électronique mais ça n'intéresserait sans doute pas grand-monde. En tout cas Mike Saenz était partant.

K.V.D.V. : Pensez-vous faire partir d'une sorte de nouvelle vague d'auteurs de bande dessinée électronique, ou au contraire vous sentez-vous plutôt isolé dans cette démarche ?

EMG : Quand j'ai créé Néant Horizon au format site, en 2009, je voulais faire une sorte de Métal Hurlant pour la génération électronique. On peut dire que ça a raté. Tous les auteurs sont éclatés à parfois 10 000 km de distance les uns des autres. La plupart viennent du graphisme ou du jeu vidéo et pensent que la BD ne rapporte pas un sou, donc ont une position un peu en retrait. Il y a des sites qui voguent sans capitaine dans le cyberocéan, des anonymes qui ne répondent pas aux mails. Quand j'ai inclus Demian5 ou Plastic Dog dans le fanzine Néant Horizon en 2010, je ne savais pas que derrière ces pseudos il y avait des artistes qui se « cachaient ». Mais ce côté anonyme et nébuleux fait aussi partie de la culture électronique.

Au-delà du réel, l'aventure continue

K.V.D.V. : Quels sont vos projets ? TEz46 est-il le premier jalon d'une longue série de livres aux titres aussi énigmatiques ?

EMG : Ouh je ne sais pas, les mots « longue série » me font peur, j'ai déjà du mal à me projeter dans les prochaines semaines. Là je suis à Anvers, j'apprends le néerlandais, et je vais avoir 30 ans, ce qui me stresse pas mal.

K.V.D.V. : Vous voyez-vous développer l'univers que vous avez bâti pour TEz46 et en prolonger son exploration, avec peut-être d'autres personnages ? ou plutôt en réinventer un autre à chaque livre, avec ses propres codes ?

EMG : Je ne sais pas. J'ai écrit et dessiné TEz46 il y a maintenant deux ans, et depuis j'ai fait plusieurs récits qui ne m'ont pas vraiment satisfait. À côté de ça je m'intéresse de plus en plus à la recherche scientifique. En ce moment c'est ce qui me motive le plus : utiliser la 3D pour essayer de modéliser des molécules et des choses complexes qui évoquent la vie. J'aurais aimé faire de la recherche en biologie, peut-être que ce n'est pas encore trop tard. On verra.

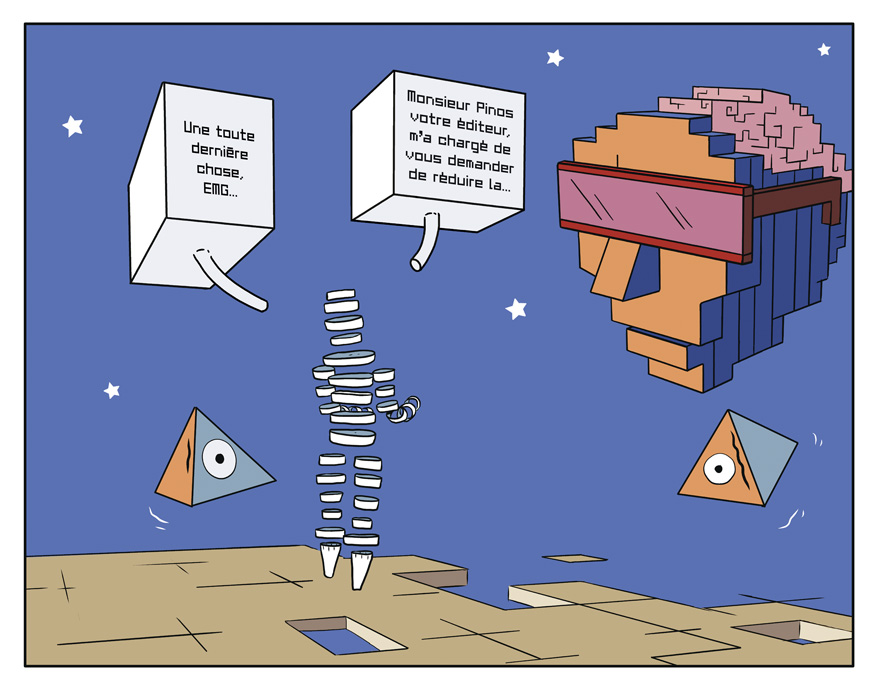

K.V.D.V. : EMG, si vous êtes, comme nous le pensons, un programme informatique, craignez-vous l'imminence de La Grande Mise à Jour (et son redoutable Correctif NB789) ?

EMG : Si j’ai survécu au bug de l’an 2000, je tiendrai bon cette fois...

Notes

- [1] EMG a notamment mis en ligne une série d'histoires dont vous n'êtes pas le héros : http://emg.50webs.org/soft.html

Tanibis Channel est une production des Studios TanibisTM.