Blood Song — Entretien avec Eric Drooker

vendredi 17 décembre 2010 - Entretiens

Tirés de son entretien-fleuve avec Chris Lanier initialement paru dans le n°253 du Comics Journal, voici quelques propos d'Eric Drooker relatifs à Blood Song. Rappelons que les parties de l'entretien concernant Flood! avaient été publiées ici-même, l'année dernière.

Cet entretien peut être lu dans son intégralité dans l'ouvrage Subversion : l'art insoumis d'Eric Drooker (L'échappée, 2007).

CHRIS LANIER : Il y a quelque chose de particulier dans la manière dont tu dessines les gratte-ciel, on a presque l'impression qu'ils sont inhabités. Ils ont l'air de monuments. Dans Blood Song, au moment où le personnage principal arrive en ville, même si les cases se rétrécissent – reflétant un certain sentiment de claustrophobie – les gratte-ciel génèrent toujours cette sensation d'espace monumental. Je me demande quelle sorte de stratagème esthétique tu as développé pour contenir ces choses monumentales – par définition, une ville est quelque chose de si énorme – dans des pages et des cases…

ERIC DROOKER : Eh bien, « monumental » est un terme juste ; monolithique. Dans mon art, les buildings symbolisent diverses choses en fonction de mon état d'esprit. Un exemple : lorsque j'étais ado, j'ai un jour pris de l'acide, puis j'ai regardé par la fenêtre, du septième étage. La ville était devenue une ruche sans fin. Tous les immeubles ressemblaient à des nids d'abeilles, avec les gens allant et venant entre leurs petites cellules individuelles. J'entendais la rumeur, le bourdonnement de la ville [Drooker imite un bourdonnement], le trafic était assourdissant. Il m'était apparu que je vivais, étais né et avais grandi dans une ruche grouillante. J'étais si accablé que j'avais peur d'aller dehors, peur de prendre l'ascenseur pour descendre et sortir. J'étais terrifié. Il m'a fallu un petit moment pour me reprendre et me dire : « Non, non. Je dois être courageux, il faut que je me confronte à ça ». En d'autres occasions, les buildings sont juste des silhouettes, comme tu le disais, ils ont l'air creux. Il ne sont pas vraiment habités, ce sont juste d'énormes formes.

C.L. : Mais l'autre côté de ce bourdonnement, c'est qu'il y a une énergie qui se dégage de la ville, et que cette énergie semble aussi nourrir ton travail.

E.D. : Eh bien, ce même bourdonnement peut être très excitant, stimulant, en particulier pour un artiste. La ville a toujours été une source d'inspiration pour le dessin. C'est fantastique. À chaque fois que je rentre dans une ville, je suis estomaqué de voir combien de nouveaux gratte-ciel se construisent. Des centaines ! Comparé à ça, le mythe de la Tour de Babel est un peu dépassé. Il s'agissait juste d'une tour que les descendants de Noé essayaient de bâtir. À New York, on voit cela démultiplié des centaines, des milliers de fois. Donc je me suis souvenu de récits mythologiques, comme Babel et la « confusion des langues » qui en a résulté. Dieu s'est senti menacé par l'Homme qui avait eu la « Chutzpah » [l'audace] de construire une tour si haute et s'est énervé. Il a multiplié les langues pour embrouiller tout le monde. Les ouvriers, ne pouvant plus communiquer les uns avec les autres, ont dû abandonner. Le projet n'a jamais été achevé. La Tour n'a pas eu besoin de s'effondrer ; elle n'a simplement jamais été finie. Ils se sont essoufflés, querellés et ne purent jamais achever cet effort collectif. C'est quelque chose que l'on voit tous les jours à New York, où tant de différentes cultures se sont mêlées, un pot-pourri de tant de langues, toutes parlées simultanément. Dans de telles circonstances, il est miraculeux que les choses se passent aussi bien, la plupart du temps dans une relative harmonie. Pourtant, on y sent toujours une tension ; une tension palpable, qui peut être stressante et destructrice, mais aussi une tension qui peut être extrêmement inspirante. Une dynamo créative est entraînée par les gens qui essaient désespérément de communiquer de la seule façon qu'ils connaissent.

C.L. : L'absence de mots dans ton travail est-elle une sorte de réaction contre cela ?

E.D. : [Pause.] Pas une réaction contre, mais une réponse, une tentative pour communiquer avec les gens. Le quartier où j'ai grandi – le Lower East Side – était la partie la plus multilingue de la ville : on parlait russe et polonais ; on parlait bien sûr espagnol à tous les coins de rue ; On parlait arabe, chinois, japonais, coréen, yiddish et italien. Je me suis toujours senti écrasé par toutes ces différentes langues ! J'ai toujours trouvé que ma langue natale, l'anglais, était déjà une gageure. Crois-le ou non, même maintenant, je trouve l'anglais bien trop difficile et complexe ! Le langage des images est la langue à laquelle je m'essaie depuis l'enfance pour communiquer lorsque l'usage des mots est impossible. Je pense que c'est ma façon de combler ce fossé, « la barrière de la langue », dans une ville où tant de langues sont parlées.

C.L. : Tu as parlé de mythologie, ton œuvre en est également imprégnée. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le « langage mythologique » ?

E.D. : [Pause] Je suppose que j'essaie de retrouver une forme ancestrale de communication qui puisse résonner à un niveau plus profond. Mon dernier livre est une tentative en ce sens. Je voulais faire de Blood Song un mythe moderne, une parabole du XXIe siècle. On peut appeler ça un conte politique, ou une sorte de fable. Traditionnellement, la fable était une méthode créative pour critiquer l'état des choses ; une voie indirecte, mais très efficace pour attaquer le status quo. Typiquement, Ésope utilisait les animaux pour raconter des histoires qui portaient de façon évidente sur la folie des hommes, en particulier d'hommes de pouvoir conduits à leur perte par la corruption et l'avidité. Ésope s'en est sorti un certain nombre de fois grâce à ce dispositif artistique. Il était déjà parvenu à un âge avancé lorsque les autorités ont fini par découvrir que « Hé ! Mais il parle de nous ! Le renard, la grenouille, tous ces oiseaux bavards, et le chien avec son os, c'est de nous qu'il parle ! ». Il aurait été finalement arrêté et exécuté par l'État.

C.L. : Dans Blood Song, on a d'un côté cette intrigue proche de la fable, mais d'un autre côté, certains détails sont suffisamment spécifiques pour que l'on commence à se détacher de ce fil conducteur mythique. J'ai commencé à me demander : « Ok, on a donc ces flics, avec leurs visages masqués par leurs casques. Est-ce qu'ils passent une sale journée, ce jour-là ? Ou bien est-ce qu'ils sont juste des automates ? Qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent à la maison, après le travail ? ». Comment gères-tu ce genre de détails politiques ?

E.D. : Avec le dessin en général, un point important à développer est l'art de la simplification. Mettre de côté les détails. Économiser. On ne peut pas tout représenter, représenter tous les personnages, comme s'ils étaient en trois dimensions. On doit choisir un angle d'attaque. Dans Blood Song, les choses sont vues par les yeux de la jeune fille. Elle est le protagoniste, et oui, la police et l'armée agissent comme des automates ; comme dans la vraie vie, du moins d'après ce que mon expérience m'a laissé entrevoir. Je ne m'attarde donc pas vraiment sur la personnalité des soldats, ou bien sur leurs origines. Sommes-nous au Vietnam ? Ou bien quelque part en Amérique centrale ? Ce ne sont pas nécessairement des hélicoptères américains, quoique [rire] la plupart des hélicoptères des autres armées ont été fabriqués ici aux États-Unis. De nombreux détails sont laissés à l'imagination du lecteur. Le lieu et l'époque ne sont pas précisément définis. J'ai mis de côté tous les mots. Mon objectif était par dessus tout de raconter une histoire simple et atemporelle. Bien sûr, c'est toujours délicat de décider de ce qu'il convient de garder et d'écarter du récit. Le niveau de détail du dessin est tout aussi délicat : quels traits dois-je laisser tomber, lesquels sont cruciaux ? À quel degré d'abstraction dois-je dessiner les personnages ? (...)

C.L. : Blood Song est ton premier ouvrage dans lequel le personnage principal n'est pas, d'une façon ou d'une autre, un autoportrait. Était-ce une décision consciente de ta part ?

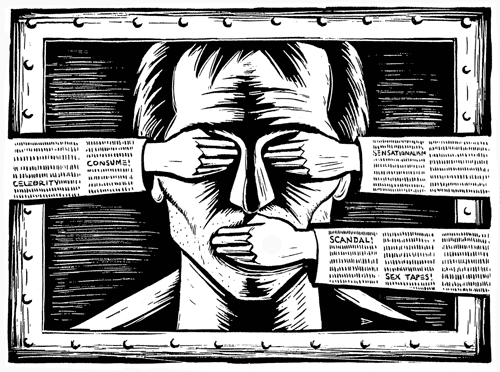

E.D. : Ça l'était. Dans Flood!, ma première tentative de raconter une histoire en images, le personnage principal ressemble singulièrement à l'artiste. Flood! était largement autobiographique. [C'était l'histoire d'un homme habitant une ville avec son chat, dans les derniers jours du XXe siècle. J'avais à l'époque ce chat noir nommé George, je l'ai inclus dans le livre]. Blood Song est un virage à 180 degrés, un travail de pure imagination. Le protagoniste est une femme, vivant dans la jungle avec son chien. Or je ne saurai jamais ce que c'est que d'être une femme, ou bien de grandir dans la forêt ; je n'ai même jamais eu de chien, je suis donc en terrain complètement inconnu. Le livre entier est un effort d'empathie et d'imagination. J'ai dû étudier soigneusement le langage du corps chez les chiens, car le chien s'avère un personnage central. D'une certaine façon, le chien est le héros secret de l'histoire. Il apparaît au début de Blood Song, avant même que l'héroïne ne nous soit présentée. [De façon similaire, dans Flood!, le chat est le seul survivant au déluge qui survient dans les dernières pages du livre. Il est le héros, l'Ishmael de l'histoire.] (…) Je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui n'était pas moi, de quelqu'un qui ne venait pas de la ville. On ne sait même pas très bien si on est au XXe siècle. Jusqu'à ce que les hélicoptères apparaissent, cela aurait pu se passer n'importe quand ; cela aurait pu être la préhistoire. Mon but, en concevant le récit, était de montrer l'humanité à trois âges différents. Cela commence en des temps anciens, dans un passé agraire, puis on suit la protagoniste jusqu'à une époque moderne, industrielle. L'histoire s'achève dans le futur, dans une métropole du XXIe ou XXIIe siècle qui n'est pas tellement différente des nôtres, excepté le fait que des caméras se cachent partout et que la liberté d'expression est bannie par le gouvernement. Il me fallait simplement exagérer un petit peu les choses. Au passage, une autre raison pour laquelle j'ai quitté New York était que Giuliani venait d'être réélu maire, et la ville commençait vraiment à ressembler à un état policier. Sous Rudy Giuliani, la police a d'abord commencé par arrêter les sans-abri. Et personne n'a parlé en leur nom. Ensuite ils ont commencé à arrêter tous les marchands ambulants, puis les musiciens de rue…

C.L. : J'ai remarqué que tu avais l'habitude de puiser dans un large éventail d'informations pour nourrir ton art. En ce qui concerne Blood Song, je sais par exemple que l'étude des estampes japonaises a vraiment fait évoluer ton style.

E.D. : Ah oui. C'était un tournant. Il y a un certain contraste, quand on compare l'esthétique de Blood Song à celle de Flood!, qui était beaucoup plus tranchant, rude et expressionniste. L'atmosphère de Blood Song a en grande partie été influencée par l'art oriental. Pas seulement les estampes japonaises, mais aussi la peinture chinoise traditionnelle, avec ses méthodes inhabituelles de représentation de la perspective. J'ai utilisé cette « perspective atmosphérique » et ai simplifié mes compositions après m'être immergé dans l'art asiatique.

C.L. : En quoi est-ce différent de la perspective occidentale ?

E.D. : La perspective occidentale est une perspective linéaire, c'est en fait une invention de la Renaissance. C'est juste une méthode pour créer une illusion de profondeur sur une surface plate. Une telle impression est créée quand toutes les lignes convergent vers un « point de fuite » qui se trouve à l'horizon. Comme les objets s'éloignent en direction de ce point, ils apparaissent plus petits. L'œil occidental est tellement habitué à voir la réalité de cette façon que la perspective linéaire est considérée comme acquise… comme si le monde était réellement comme cela. Pourtant, c'est simplement une façon de représenter l'espace. Les artistes européens ont utilisé ce dispositif commode pendant des siècles. Ils essayaient, dans leur peintures, de séduire le spectateur en lui faisant croire qu'il observait le monde à travers une fenêtre. La perspective linéaire n'est pas utilisée dans l'art oriental traditionnel. Par contre, les Chinois ont développé au fil des siècles d'autres méthodes pour créer une illusion de profondeur sur une surface plate. Au lieu de devenir plus petits avec la distance, les objets les plus proches sont placés en bas de l'image, tandis que les objets plus éloignés sont placés plus haut dans la composition. Une autre technique utilisée pour figurer la profondeur est la diminution progressive du niveau de détail et l'estompage des objets distants : au loin, les montagnes sont voilées par des nuages brumeux…Des paysages entiers sont plongés dans le brouillard. Ces conventions visuelles sont utilisées dans les rouleaux peints chinois depuis des siècles. Ce qui est drôle, c'est que par le passé, la peinture chinoise m'avait toujours profondément emmerdé ; et puis, soudainement, je me suis passionné pour cet art. Les rouleaux peints, d'une certaine façon, sont une forme d'art séquentiel. Il n'y a pas de cases, mais les compositions horizontales sont si vastes qu'il est difficile de les embrasser d'un regard dans leur intégralité. Elles ont besoin d'être « lues » en plusieurs passages successifs. Cela m'a intrigué et puis l'apprentissage de la perspective atmosphérique m'a vraiment attiré dans la mesure où la perspective linéaire commençait à me fatiguer. Au bout d'un moment, on se sent un peu à l'étroit dans ce dispositif. C'est un peu monotone, de toujours rester concentré sur ce point de fuite.

C.L. : On pourrait presque dire que cette perspective atmosphérique correspond à une perspective pré-industrielle : elle ne se nourrit pas d'architecture et de lignes droites, mais plutôt de formes organiques.

E.D. : C'est vrai, c'est vrai ! New York est une grille géante. Il suffit de regarder n'importe quelle rue, et on a un exemple de perspective linéaire : tous les buildings et toutes leurs fenêtres convergent vers un point de fuite sur l'Hudson. Quand on est entouré par la nature, dans la forêt, la perspective linéaire n'apparaît pas, à moins de regarder vers le haut. Si on regarde droit vers le ciel, on voit que toutes les troncs convergent vers un point de fuite situé dans les cieux. Dans mes travaux récents, j'ai commencé à combiner les deux types de perspectives, linéaire et atmosphérique. Quand les deux méthodes sont utilisées dans la même image, on peut vraiment créer une impression d'espace et de mystère. (Par exemple, mon illustration pour la couverture de ce numéro utilise ces deux types de perspective).

C.L. : C'est aussi une chose avec laquelle tu joues dans Blood Song, avec les deux parties du voyage. Dans la forêt, tu joues davantage avec la perspective atmosphérique et quand on arrive dans la ville, tu utilises la perspective linéaire.

E.D. : La perspective linéaire devient plus apparente au fur et à mesure que l'histoire progresse. Je n'y avais pas pensé mais c'est évidemment vrai. Les différents types de perspective sont plus ou moins prononcés selon les différents types de paysages. En travaillant sur Blood Song, l'art oriental s'est instillé en douce dans mon travail. Je ne l'ai pas vu venir, mais c'est vite devenu une obsession. Je passais des heures à la bibliothèque, empruntant des douzaines de livres de peinture ancienne chinoise et japonaise. Ici, à San Francisco, on a la chance d'avoir un musée d'art asiatique. J'y suis allé et ai étudié plusieurs des rouleaux peints originaux dont ils disposent ; c'était la première fois que je les appréciais vraiment.

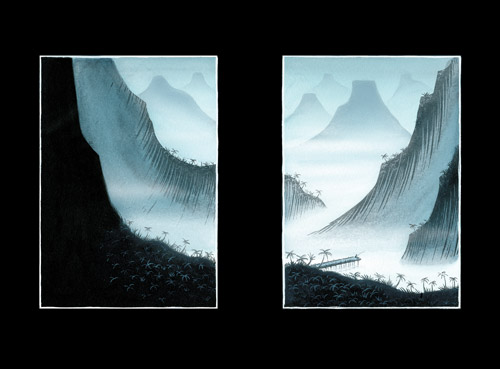

C.L. : Est-ce que le format en diptyque provient également de l'art chinois ?

E.D. : C'était une autre chose étonnante. Hokusai et d'autres artistes japonais de l'époque d'Edo avaient réalisé des albums de gravures sur bois, qui très souvent étaient constitués de séries de doubles-pages. Chaque double-page était constituée de deux gravures séparées, fermées par des cadres ; cependant, elles se complétaient mutuellement. Le fait qu'elles étaient toutes deux encadrées n'était pas du tout perturbant. En fait, cela apportait à la double-page un niveau de lecture supplémentaire. Par une implication subtile et métaphysique, on avait l'impression que ce qui se passait dans une moitié du diptyque ne se produisait pas au même endroit ou au même moment que dans l'autre moitié. J'ai exploré ce phénomène inattendu dans Blood Song.

C.L. : En pensant à cela, dans l'abstrait, tu ne pensais pas que diviser une image de cette façon fonctionnerait ?

E.D. : Ou du moins que cela s'avèrerait très perturbant pour l'œil ; mais en fait ce n'est pas le cas.

C.L. : Une chose qui se produit lorsque on a ces deux panneaux, c'est que ça renforce « l'effet fenêtre » des cases. Notre esprit spécule davantage sur l'espace entre les cases.

E.D. : Oui, exactement. Mettre au point ce format en diptyque m'a pris pas mal de temps. Quelques années. En fait, j'avais commencé par dessiner une première version de Blood Song où chaque case était une page simple. C'était une sorte de « chapitre d'échauffement ». Cette version a été publiée dans un de mes précédents livres, Street Posters and Ballads. L'idée de la double-page ne m'était pas encore venue à l'esprit. J'ai fini par abandonner cette version et ai tout recommencé après avoir découvert cette nouvelle approche en diptyque. J'ai aussi réalisé qu'avec les doubles-pages, je pouvais créer une plus grande sensation d'espace, à la manière du cinémascope. Un autre aspect des doubles-pages en diptyques : elles ressemblent à deux fenêtres côte à côte, mais elles peuvent aussi symboliser les deux yeux regardant à l'extérieur d'un crâne. Après tout, le monde nous parvient par les deux fenêtres que constituent nos yeux. Il y a ensuite une synthèse qui s'effectue dans notre cerveau. Chaque globe oculaire reçoit une information légèrement différente, et lorsque les deux informations sont combinées, un effet stéréoscopique se produit. Quand je me suis rendu compte de ces différentes implications, je me suis dit « Oui ! Oui ! C'est ça, c'est le format. Le livre entier sera une série de doubles-pages ». Occasionnellement, je m'écarte de ce schéma, dans les moments de l'histoire où quelque chose d'inhabituel se produit, ou quand un évènement reste en suspens. Quand le rythme s'accélère, je divise la page en cases plus petites. Quand la fille arrive dans la grande ville, je casse la page en cases de diverses dimensions pour retranscrire une sensation de claustrophobie. En les découpant en bandes fines, le temps et l'espace paraissent fragmentés. Bien sûr, j'utilise cela comme un dispositif narratif. Alors que l'œil du lecteur commence à s'habituer à la disposition en diptyque du livre et à son abondance de formes organiques, de végétation et d'animaux, la fille arrive soudainement dans une cité faite d'angles droits, de perspectives linéaires et avec une myriade de cases par page ; c'est très déstabilisant. C'est la métaphore visuelle la plus proche que j'aie trouvée pour représenter les cadences imposées par la production de masse, le sentiment d'oppression qui règnent dans les métropoles du XXIe siècle : tout le monde vit dans une grille. Chacun passe sa vie dans un petit compartiment. C'est impossible de sortir de la grille. On marche en ligne droite, puis on prend à gauche ou à droite. Tout est angles droits et géométrie euclidienne. Blood Song porte donc sur l'évolution de la civilisation humaine, d'un passé agraire à un futur moderne et technologique où le temps et l'espace sont dépecés, où tout est à vendre.

Critique et journaliste américain, les écrits de Chris Lanier peuvent être lus dans The San Francisco Chronicle, Salon Magazine, ou encore The Comics Journal. Également auteur de bande dessinée et artiste multimédia, un aperçu de ses travaux est présenté sur son site personnel.