Il n'est pas rare, entre deux relances d'huissier, de trouver dans notre boîte aux lettres, un courrier bien particulier : enveloppe souvent colorée — et parfois parfumée ! —, manuscrite, ornée d'un timbre d'une quelconque série thématique trahissant un léger penchant pour la philatélie… C'est le courrier de nos chers lecteurs.

Une autre des caractéristiques de ce sympathique courrier est qu'il déborde souvent de questions sur l'activité d'éditeur, sur les coulisses de la conception d'un livre… « Pourquoi ? », « Comment ? » et surtout… « Combien ? »

Toujours débordés — la passion est à ce prix — et préférant la discrétion à la gloriole, nous ne répondons que trop rarement.

Mais à l'invitation de Monsieur Biaze-Dredd du blog Les Comics et Biaze-Dredd, nous avons accepté de dire tout, tout ce que vous aviez toujours voulu savoir sur les éditions Tanibis, dans un entretien vérité que nous vous livrons sans pudibonderie.

Action, Aventure, Amour, Animaux

Entretien avec les éditions Tanibis

Entretien initialement publié sur le blog Les Comics et Biaze-Dredd.

Biaze-Dredd : Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter ? Pouvez-vous présenter les éditions Tanibis ?

Gilbert Pinos : Je m'appelle Gilbert Pinos et j'ai 67 ans. Je suis venu à la bande dessiné sur le tard, j'ai d'abord commencé ma carrière comme commercial chez un piscinier. Le business était rude mais à l'époque les gens avaient plus d'argent qu'aujourd'hui. Il y avait aussi beaucoup moins de bêtises électroniques, on jetait un peu moins ses économies par les fenêtres… Bref, j'ai vite compris comment fonctionnait une affaire et j'ai eu envie de me lancer à mon compte. J'ai commencé par vendre des autocollants à des hippies par correspondance. Ensuite j'ai fondé ma compagnie de vente en porte à porte en cosmétique. Je me suis bien amusé toutes ces années. Mais il y a 12 ans j'ai eu une attaque et ma femme et mon médecin m'ont dit de calmer le jeu. Je me suis lancé dans la bande dessinée car travailler pour l'industrie du loisir est plus reposant.

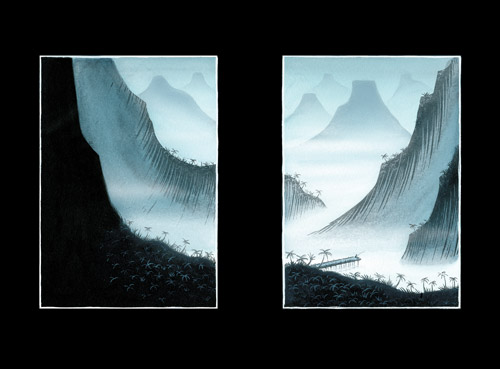

Kevin Van der Vleugeensprijck : Eh bien moi c'est Kevin. Je suis en stage depuis 2006 aux éditions Tanibis. J'essaie d'aider un peu Gilbert au quotidien. Il y a vraiment de quoi faire ! Au départ, Monsieur Pinos a édité surtout une revue, Rhinocéros contre Éléphant. Il y eut peu de numéros (4 à ce jour), mais je crois qu'ils nous ont permis de faire nos premières armes et de nous tailler une solide réputation dans le milieu. Ensuite à mon arrivée, nous avons commencé à nous intéresser à des projets d'albums. Le premier a été Les Ombres blanches d'Hervé Carrier, suivi de Lowlife, d'Ivan Brun peu de temps après. Aux éditions Tanibis, on essaie de publier peu mais bien. On recherche des propositions qui sortent des sentiers battus. Les terrains balisés par les éditeurs jusqu'à présent sont si étroits… le domaine hors-piste est encore tout à fait à explorer. Il est peut-être infini. Nous irons là où les autres ne sont pas allés. On n'a pas peur de prendre des risques, quitte à aller dans le mur ! Comme en 2006 quand nous avons édité un recueil luxueux sur les mathématiques ou quand nous avons, il y a…

G.P. : Kevin. Kevin, du calme. Du calme.

K.V.D.V. : Pardon, je m'emballe. Désolé.

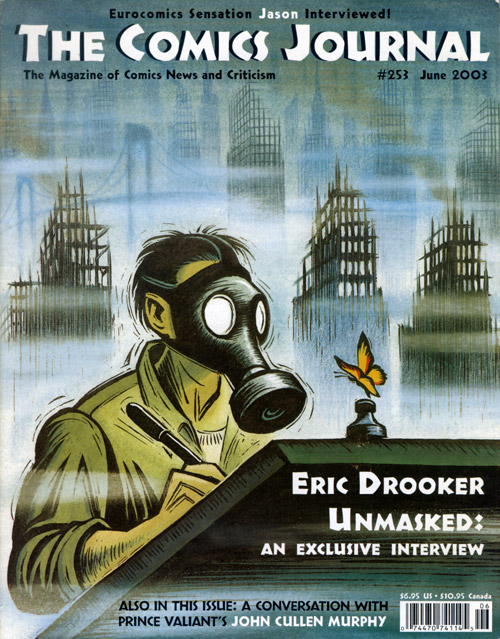

B.D. : Vous avez publié deux comic books d'Eric Drooker (Flood ! et Blood Song). C'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'ai découvert grâce à vous. Néanmoins, ses histoires, de par leur présentation, sortent de l'ordinaire. Cette particularité (absence totale ou quasi totale de textes) doit représenter un risque en ce qui concerne les ventes. Les comic books ont-ils marché ? Quel accueil ont-ils reçu ?

G.P. : Vous savez, j'ai constaté dans mon entourage proche que peu de gens lisaient des comics… ou même des livres. Je me suis dit pourquoi ? Comment faire pour que ces gens qui ne lisent pas achètent mes livres ? il y avait là un potentiel énorme à conquérir : le public qui ne lit pas. J'ai demandé à Kevin de chercher un livre américain existant avec peu de mots, sur l'internet. J'ai retenu Flood ! parce qu'il revenait particulièrement peu cher, du fait du peu de couleur qu'il demandait pour l'impression. Je me suis aperçu que les ventes décollaient légèrement, alors je n'ai pas hésité et ai publié Blood Song, qui ne comporte aucun mot. Mais je ne sais pas… ça n'a pas l'air d'avoir si bien fonctionné. Ça serait bien peut-être d'éditer un livre avec moins de dessins, et moins de pages la prochaine fois.

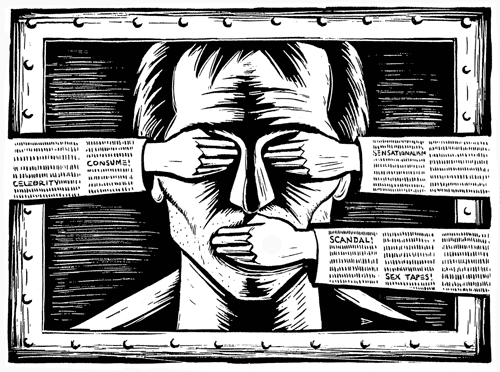

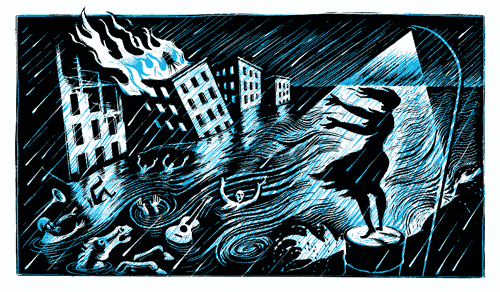

K.V.D.V. : Oui enfin, c'est-à-dire qu'il nous paraissait vraiment important de défendre le travail d'Eric Drooker. Malgré une certaine notoriété aux États-Unis (il travaille notamment pour le New Yorker et a collaboré avec Allen Ginsberg sur un livre), son travail prodigieux était très méconnu en France. Malgré – ou à cause de, si vous voulez mon avis – sa grande originalité. On aime beaucoup la bande dessinée muette. À notre sens, c'est dans ce type de narration que s'expriment pleinement les potentialités du médium : une suite d'images picturales fixes volontairement juxtaposées en séquence donnant à voir une émotion-information, provoquant une réaction esthétique. Et avec Drooker, c'est un choc. Les mots sont superflus. Une claque visuelle aussi cinglante que son constat est noir sur le monde contemporain. Tenez la façon dont il figure la ville : elle devient un personnage à part entière, la colonne vertébrale de ses romans graphiques. Organique, hypnotique, tentaculaire, mutante, refuge… elle devient aussi parfois froide, impersonnelle, cage…

G.P. : Kevin… tu ne vois pas que tu ennuies le monsieur ?

K.V.D.V. : Oui, oui pardon, pardon. Ah je m'emporte. Quelle était la question ?

B.D. : Y-a-t-il des comic books dont vous avez essayé d'acquérir les droits et que vous n'avez pu avoir ?

G.P. : En général, je ne m'adresse pas aux auteurs établis. Ils me demandent toujours exagérément trop d'argent. On connaît tous des gens qui ont un bon coup de crayon dans notre entourage… vous savez de ceux qui dessinent en classe par exemple… ou sur les nappes au restaurant… Quand j'en croise un je leur glisse une carte de visite dans les mains. Je leur propose une avance modeste pour un auteur, mais qui semble énorme pour un débutant, pour réaliser quelques planches, un livre. C'est gagnant-gagnant. À la fin il y a un livre, tout le monde est content. Et mes albums sont un tremplin intéressant pour tout ces gens-là. Pourquoi aller gaspiller de l'argent à démarcher des auteurs-stars, quand on peut éditer les mêmes livres, presque aussi bien dessinés ? Il faut être solidaire des jeunes talents après tout. C'est le cœur de ma démarche.

B.D. : Y-a-t-il des auteurs ou des dessinateurs de comic books que vous aimeriez avoir dans votre catalogue ?

G.P. : Oui, j'ai entendu dire par un de mes stagiaires qu'il y avait un livre qui marchait fort auprès des jeunes gens. Alors bien, sûr je ne connais pas le titre… à mon âge je ne lis plus ces bêtises depuis longtemps… mais la couverture est percutante il me semble. Ça parle de super héros qui sauvent le monde et de voyage dans le temps quelque chose dans ce genre. Mais vous savez je ne comprend pas grand chose à ce que baragouinent les auteurs de comics… je me demande souvent où ils vont chercher toutes leurs âneries ! Enfin si ça plaît aux enfants…

K.V.D.V. : Il s'agit de Watchmen monsieur Pinos. Le chef d’œuvre d'Alan Moore. On n'a peut être pas été assez réactifs sur ce coup. Mais il y a encore tellement d'auteurs à défendre. Il nous faudra encore quelques années mais vous verrez, un jour c'est nous qui éditerons Will Eisner, Robert Crumb, Jack Kirby, Alex Toth, Basil Wolverton, Jaime et Gilbert Hernandez… Ce n'est qu'une question de temps.

B.D. : Hormis le bus qui vient de sortir, avez-vous d'autres comic books en vue pour votre catalogue ?

G.P. : Pour le moment je ne vous cache pas mon inquiétude quand à l'avenir de Tanibis. J'aimerais offrir aux lecteurs quelques nouveaux livres splendides, mais les huissiers ne me laissent pas travailler convenablement. Il y a chaque jour de nouvelles menaces de mise en demeure et des traites surgies de nulle part à régler… Je vais vous dire, c'est réellement impossible de nos jours de faire son métier honnêtement. Il y a toujours quelqu'un pour vous mettre les bâtons dans les roues. On a même saisi mon téléphone ! Je suis obligé d'aller chez mes p'tit gars pour passer des coups de fils. Et eux sont priés d'éviter de dire trop forts qu'ils bossent pour moi… Ce n'est pas une vie. Notre prochain livre souffre d'ailleurs de ces restrictions, c'est un auteur argentin qui a revisité l'histoire de Pinocchio. Alors bien sur ce n'est pas un auteur américain… et Pinocchio a déjà été fait un millier de fois, mais bon… compte tenu de ma situation c'est tout ce que je peux me permettre.

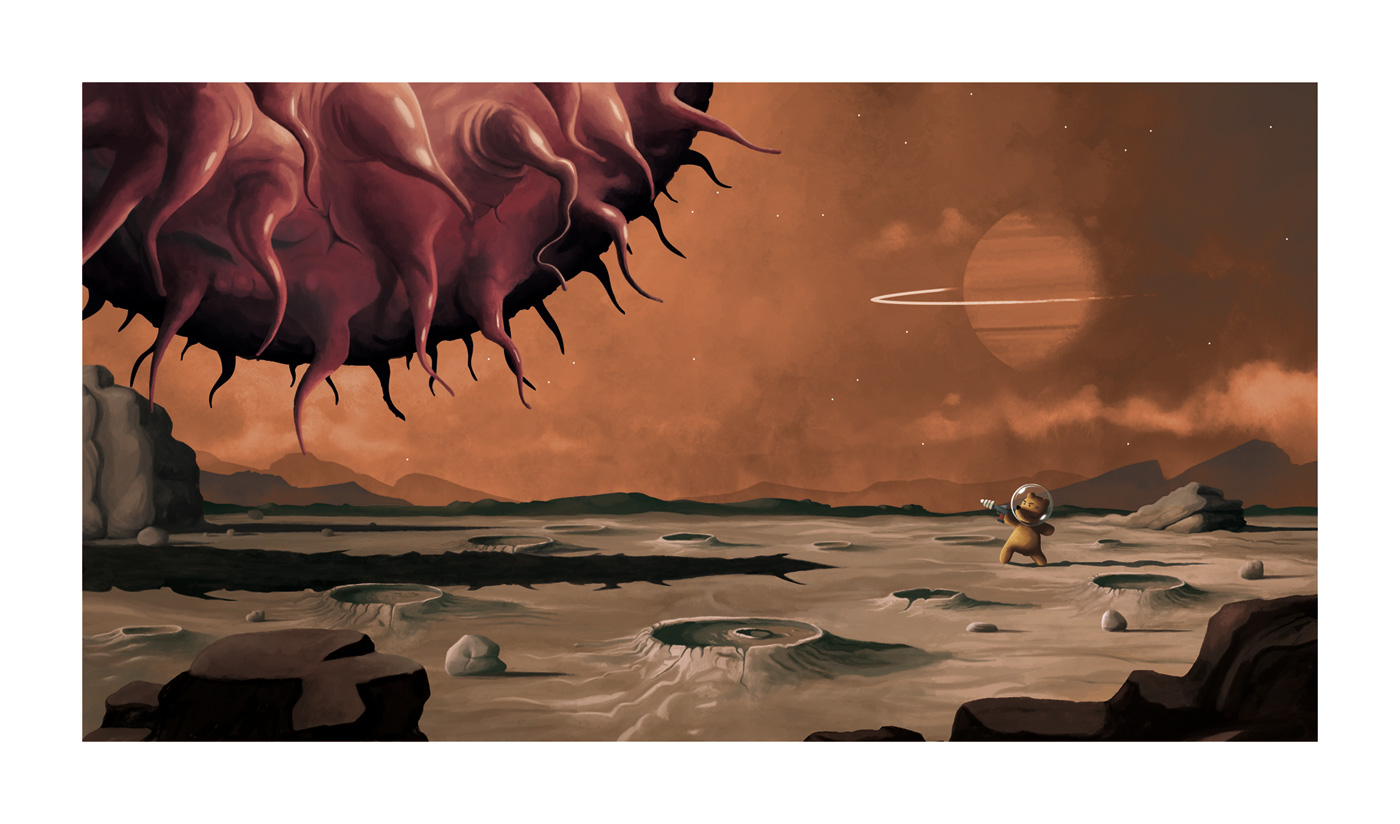

K.V.D.V. : Oui… enfin… il s'agit de Lucas Varela. C'est un dessinateur hors-pair. Son dessin en remontre autant à Chaland et sa ligne claire qu'à l’expressionnisme de Mike Mignola. Son univers est complètement hallucinant : il nous propose un Pinocchio totalement sociopathe… Une sorte de cartoon dantesque. Lucas Varela est un Grand. Nous aurons également le plaisir de collaborer à nouveau avec Paul Kirchner. Ce sera une anthologie de ses travaux des années 70 et 80, reprenant notamment sa série Dope Rider. Je suis très excité par ce projet, je ne tiens plus. Bien sûr beaucoup d'autres auteurs américains nous intéressent, mais rien de décidé actuellement ! Ah et puis nous allons éditer la première bande dessinée entièrement imaginée et réalisée par un programme informatique ! C'est une première historique. C'est un jeune informaticien qui a développé ce programme pour une compagnie d'assurance je crois. Et de façon accidentelle, alors qu'il essayait de rendre son logiciel plus autonome, il s'est rendu compte qu’ il produisait des pages de bande dessinées ! C'est complètement fou. Nous tenons avec Tremblez Enfance z46 quelque chose de réellement jamais vu. Très étonnant.

G.P. : Oui enfin je ne sais pas si on va l'éditer hein. J'ai pas compris grand chose à ton bazar, là. L'innovation, c'est que l'ordinateur coûte moins cher en droits qu'un auteur traditionnel, c'est à dire, « humain ». Ou « vivant » si vous voulez. Ça c'est vraiment intéressant je trouve et avant-gardiste pour le coup.

B.D. : Si une personne souhaite sortir une bande dessinée, elle peut vous soumettre son travail. Comment sélectionnez-vous une BD avant de l'intégrer dans votre catalogue ?

G.P. : Si des jeunes nous lisent, qu'ils m'écrivent sans hésiter. Je demande toujours une trentaine de pages d'essais avant de me prononcer. Je les fais lire à mon entourage, aux gosses de ma sœur notamment. En fonction on peut choisir d'éditer le livre ou non. Il y a toujours une bonne dose d'instinct là-dedans de toute façon, il n'y a pas réellement de recettes. Cela dit j'ai un peu de bouteille et je conseillerai aux gens de s'assurer que leur projet comporte au moins un les 4 « A »: Action, Aventure, Amour, Animaux. Regardez les succès comics des 10 dernières années, ils comportent tous les 4 « A ».

B.D. : Je vous remercie de m'avoir consacré du temps.

G.P. : C'est toujours un plaisir de partager sa passion à la jeune génération. Puisse mon parcours les inspirer dans leurs choix de carrière. Et comme je dis toujours : « l'audace appartient aux audacieux ».

Tanibis Channel est une production des Studios TanibisTM.