Entretien avec Lucas Varela I

jeudi 15 novembre 2012 - Entretiens

Souiller l’immaculé

Entretien avec Lucas Varela

Entretien réalisé en 2009 par Lucas Berone pour le blog Historietas Argentinas. Traduit de l'espagnol par Claire Latxague.

Formation

Lucas Berone : Comment s’est déroulée ta formation de dessinateur ? Avec qui t’es-tu formé ? Et quels ont été et sont tes modèles dans le domaine du dessin ?

Lucas Varela : Je n’ai pas de formation académique. Je suis dessinateur par intuition. Je me suis fait en tant que dessinateur grâce à ma formation dans le graphisme, mais surtout par l’approfondissement de mes connaissances esthétiques et morphologiques. Bien que ce métier ne soit pas basé sur l’apprentissage du dessin, le graphisme est une discipline qui a énormément contribué au langage graphique que j’utilise. Je n’ai pas d’autres maîtres que ceux que je regardais pendant mes années de formation. J’ai des tas de modèles. Je ne saurais pas préciser exactement quel courant ni quel style permettraient de cataloguer mon travail artistique, mais les artistes de bande dessinée sont sans doute ceux qui m’ont le plus influencé. Surtout l’underground américain et la BD française.

L.B. : Quel type d’apprentissage as-tu tiré de ton expérience professionnelle, du dessin en tant que travail rémunéré ?

L.V. : Après mon cursus de design j’ai été embauché dans la section infographies du quotidien Clarín. J’ai passé six ans dans la rédaction de ce journal à réaliser des travaux graphiques très complexes et à devoir résoudre des situations au jour le jour. Avec ce travail j’ai acquis beaucoup d’expérience. Heureusement que je ne fais plus d’infographie. C’est épuisant.

Le champ / les définitions

L.B. : Quelle place occupe la bande dessinée dans le champ des arts visuels ?

L.V. : Pour moi, la bande dessinée est plus liée au langage littéraire qu’aux arts visuels. La bande dessinée se décode à travers la lecture et le récit en est la base. C’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec l’idée d’exposer la bande dessinée comme si c’était de la peinture. C’est la sortir de son contexte. Il y a aussi une idée fausse qui naît lorsque certains artistes plasticiens utilisent des styles qui évoquent la bande dessinée ou la manga. Ces artistes, comme Takashi Murakami ou Aaron Noble, qui réalisent des œuvres d’une grande qualité, n’utilisent que la couche externe de la bande dessinée pour enrichir une proposition artistique. Mais le plus important, c’est-à-dire la partie narrative, ils n’en font rien.

L.B. : S’il est vrai que la bande dessinée est plutôt liée au langage littéraire, à partir du récit, quels sont les genres ou les auteurs de littérature qui t’intéressent ou à partir desquels tu travailles pour créer tes bandes dessinées (Carlos Trillo, par exemple, dans la préface d'Estupefacto, fait référence au Comte de Lautréamont, à Sergio Bizzio, Philip K. Dick, ainsi qu’à Copi) ?

L.V. : Je crois que, dans ma vie, j’ai toujours lu plus de bande dessinée qu’autre chose. J’ai une pile immense de romans graphiques, de comics et d’albums français à lire. Pour l’instant je suis pris par ça. Pour ce qui est de la littérature, le dernier livre que j’aie lu c’est La Route de Cormac McCarthy et j’ai adoré. En ce moment, je lis Le Mariage du Ciel et de l’Enfer, de William Blake. Pour ce qui est des auteurs dont tu me parles, je n’ai aucune idée de qui est le Comte de Lautréamont, je n’ai lu que deux nouvelles de Bizzio, de Dick je n’ai lu qu’Ubik il y a des siècles et Copi, je n’y connaissais rien jusqu’à ce qu’il paraisse dans Fierro (D'ailleurs, Copi n’était-il pas auteur de BD ?)

L.B. : Qu’est-ce que la « bande dessinée » argentine ? Penses-tu que ça ait un sens de continuer d’inscrire la bande dessinée dans un corpus ou dans un ensemble de traditions « nationales » ? Y a-t-il quelque chose de « national » dans le travail que tu réalises ou que d’autres réalisent à notre époque ?

L.V. : Je ne crois pas beaucoup aux drapeaux. Je soutiens tous les artistes qui sortent du même contexte que moi, à cause de toutes les difficultés que l’on rencontre, plutôt que ceux des pays où il y a d’énormes facilités. Mais je ne crois pas qu’il y ait un langage propre à la bande dessinée nationale. Je m’identifie moins à un artiste de Rosario, comme El Tomi, qu’à quelqu’un qui vivrait à Tel Aviv, comme Rutu Modan, par exemple. Je ne crois pas aux nationalismes, mais aux individus. Dire qu’il y a une bande dessinée argentine c’est vouloir tout généraliser.

L.B. : Mais, quand tu affirmes que parler d’une « bande dessinée argentine c’est vouloir tout généraliser », quel rapport as-tu ou comment te sens-tu face à la démarche de la revue Fierro, qui se présente justement sous cette formule?

L.V. : Je ressens ce que ressentent beaucoup de lecteurs, c’est-à-dire que je la trouve très inégale. Je crois qu’il y a une fracture générationnelle entre les auteurs des années 1980 qui publient de nouveau aujourd’hui et les nouveaux auteurs qui sont apparus dans l’underground des années 1990 et qui publient dans Fierro maintenant. Le niveau de qualité, de thématiques et d’engagement est très différent des uns aux autres. Dans la Fierro d’aujourd’hui, il y a des auteurs qui, dans les années 1980, s’exprimaient avec une voix adaptée à leur époque et qui, maintenant, sont non seulement anachroniques mais également une triste parodie d’eux-mêmes (sauf Carlos Nine, qui est un auteur merveilleux). En revanche, la très grande qualité des travaux comme ceux de Calvi, Salvador Sanz, Juan Sáenz Valiente, Pablo Túnica, Lucas Nine et Minaverry, me comblent d’enthousiasme et m’obligent à faire tout ce que je peux pour être à la hauteur.

Il me semble qu’il est très difficile de parler d’une bande dessinée argentine alors qu’il y a tant de styles et de propositions différentes. Je ne crois pas que des auteurs avec des vécus aussi différents, qui affleurent dans leurs propositions narratives, doivent être catalogués sous une même étiquette, celle de bande dessinée argentine, uniquement parce qu’ils viennent du même endroit. De plus, maintenant dans Fierro ils sont en train de publier Adao Iturrusgarai, qui est un excellent auteur de bande dessinée brésilien. Moi, les drapeaux, je les laisse aux militaires[1].

L.B. : Que transmet l’image, selon toi, que ne peut pas du tout transmettre la parole ?

L.V. : Je suppose qu’elle est la plus apte à refléter l’inconscient.

L.B. : Quels éléments de l’inconscient s’articulent dans tes images ? Ou en tout cas, existe-t-il, selon toi, quelque chose comme un « inconscient social » ? Y a-t-il des images qui le reflètent ?

L.V. : L’usage de l’inconscient dans l’art, très exploré par les surréalistes, requiert une analyse que je me sens incapable de faire. Mon approche du surréalisme est surtout intuitive. Je préfère laisser les dessins parler pour moi. Je laisse les tentatives d'explications aux psychanalystes et aux théoriciens.

L.B. : Quels sont aujourd’hui les espaces disponibles pour un dessinateur qui arriverait sur le marché argentin ?

L.V. : Si tu n’es que dessinateur de bande dessinée, le « marché » est très limité. Moi, je suis surtout illustrateur pour la presse et graphiste. Le domaine de cette discipline est plus étendu, il existe une grande variété de revues et de journaux et, de nos jours, le dessin est très utilisé pour compléter les articles. Le domaine de la publicité, c’est différent. Je n’ai eu que des expériences négatives. J’ai décidé de ne plus travailler pour les agences de publicité à cause du traitement abominable que j’ai subi chaque fois que j’ai travaillé pour elles. C’est un monde terrible.

L.B. : Qui sont tes lecteurs ? Les rencontres-tu ? Comment les imagines-tu ? Quel type de lecteur est-il sensible à tes propositions ?

L.V. : Je n’ai aucune idée de qui sont mes lecteurs. À part les réactions que je reçois de personnes qui me sont proches, je n’ai pas d’autre type de retour sur le travail que je fais. Je crois que le seul lecteur auquel je m’adresse c’est moi-même, en faisant ce que j’aimerais lire.

L.B. : « Qu’est-ce que la beauté[2] ? » Comment définirais-tu la beauté et l’humour ?

L.V. : Je n’arriverai jamais à savoir ce qu’est la beauté. Ce en quoi je crois c’est en sa quête, comme motivation, comme moteur créatif. La planche dont tu parles, c’est juste un conte qui ne cherche pas de réponse à la question. Sinon j’aurais mis : « C’est ça la beauté ». Quant à l’humour, je crois que c’est un outil très pratique pour réfléchir à l’absurdité de l’existence.

Le style / les personnages

L.B. : Quelles sont les sources de tes dessins ? D’où vient cette « information » que tu déploies dans certaines planches ? Souvent, tes planches, comme certaines couvertures pour Fierro (nº 8 et 14), semblent être construites à partir d’un concept, un axe conceptuel qui ordonne les choses. Peux-tu décrire le processus de ta création ; comment parviens-tu à concevoir tes images ? Par exemple : il semble, parfois, que dans tes illustrations la crasse représente la vie, ou que le microscopique soit surdimensionné. Pourrais-tu parler de cette « crasse », de cette exposition de l’infiniment petit ?

L.V. : Je pensais qu’avec mon dessin je suivais la tradition de la « ligne claire ». Mais je réalise que mon intention est de souiller ce monde immaculé qu’est le graphisme hergéen avec de la crasse. La saleté marque le degré de décomposition d’un lieu ou d’une personne. La maison de Guastavino se salit à mesure qu’il devient de plus en plus fou. Si on se laisse aller, la crasse finit par nous recouvrir[3]. Il semble que j’aie tendance à tout remplir de saleté comme signe de capitulation et d’abandon. Je crois qu’il y a une autre saleté que j’utilise pour remplir de vie un espace et donner un vrai rôle à un lieu aussi prosaïque qu’une salle de bains.

L.B. : Comment dessines-tu un visage, qu’est-ce qui intervient dans le processus de constitution d’un visage ? Par exemple, pourquoi as-tu choisi ce visage-là pour Guastavino ? Comment as-tu pensé ce visage ?

L.V. : Avec Guastavino, je voulais qu’il y ait une ressemblance avec Peter Sellers[4], mais l’histoire exigeait qu’il soit plutôt comme un rat, alors je l’ai fait plutôt petit et avec un look de loser employé de bureau des années 1960. Quand j’ai commencé à dessiner l’histoire, j’étais tracassé parce que je pensais qu’il ressemblait au « Señor López », qui est aussi un loser employé de bureau, mais Trillo m’a dit que ça n’avait rien à voir. Le visage de Guastavino est une synthèse. J’aime jouer à déformer son visage pour voir jusqu’où il peut aller.

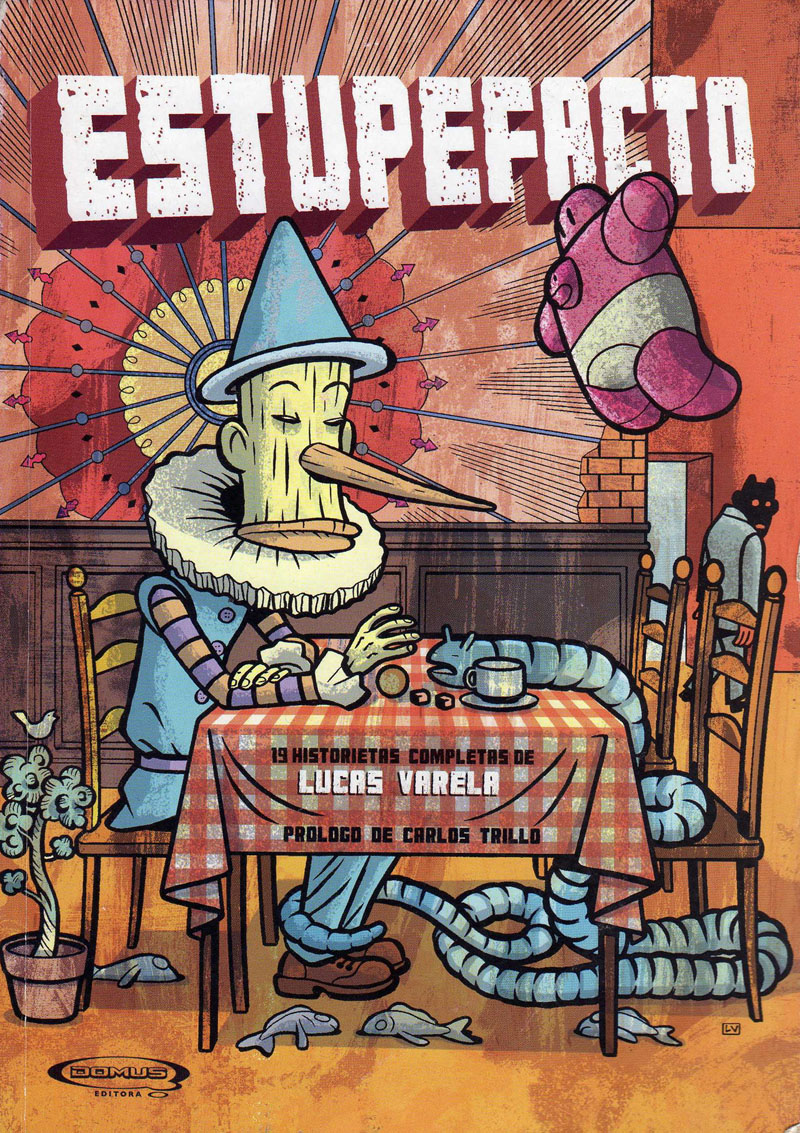

L.B. : Dans le dessin que tu as fait pour la couverture d'Estupefacto tous les sens sont représentés. Le goût du café, le toucher dans le geste pour attraper la sphère, la vue dans le regard d’un sujet au second plan, l’odorat avec les poissons sous la table, l’ouïe dans le chant de l’oiseau. Ce serait intéressant de savoir ce que tu penses du « corps » comme sujet d’une image, comme objet de représentation.

L.V. : Cette analyse de la couverture d'Estupefacto me paraît très intéressante. Je n’étais vraiment pas conscient de tous ces facteurs pendant que je faisais le dessin, mais l’intention de secouer un peu tous les sens est bien là. La part onirique des iconographies que j’utilise dans l’image conduit à des interprétations diverses.

L.B. : Dans L’Héritage du Colonel tu as choisi un trait caricatural, un graphisme proche des cartoons, pour représenter des faits horribles. Comment es-tu arrivé à ce style, à cette sorte d’étrange combinaison entre technique et thématique ?

L.V. : Je crois que le choc entre l’histoire, plutôt sombre et pathétique, et le dessin cartoon crée une légère perturbation chez le lecteur.

L.B. : Plusieurs de tes travaux expriment une certaine fascination pour le graphisme et la littérature conçue ou produite « pour les enfants ». Quels éléments différents ou originaux t’offrent ou trouves-tu dans les genres de l’« imaginaire enfantin », ou de la « culture enfantine » ?

L.V. : Je me sens très éloigné de la littérature pour enfants. J’admire ce que fait le groupe « Banda Dibujada », le fait de promouvoir la bande dessinée pour enfants, mais ma voix en tant qu’auteur se centre sur le langage et les sentiments adultes. Mes travaux pour enfants sont toujours des collaborations, avec Trillo ou Maicas. En fait, je n’ai pas de relation avec des enfants ; je n’ai jamais tenu d'enfant dans mes bras et, en leur présence, je ressens plutôt une certaine répulsion.

L.B. : D’après toi, à quoi sert Paolo Pinocchio ? Quel est le destin de ce menteur ?

L.V. : Il n’y a aucune allégorie derrière Paolo Pinocchio. C’est simplement un anti-héros que j’utilise pour m’amuser en le menant jusqu’en enfer pour voir ce qu’il se passe. J’espère pouvoir faire plus d’histoires avec lui[5].

Notes

- [1] La revue Fierro, qui était initialement publiée avec le sous-titre « Bandes dessinées pour survivants », était vendue mensuellement dans les kiosques d'Argentine depuis septembre 1984 jusqu'en décembre 1992 (ce qui fait un total de 100 numéros édités) et a rassemblé une bonne partie de la production la plus importante et novatrice dans le champ de la bande dessinée argentine. Actuellement, sous la direction de Juan Sasturain, elle vit une seconde époque, depuis novembre 2006, et porte le sous-titre « La bande dessinée argentine ». Sur l'histoire de Fierro, on peut consulter le travail monographique de Carlos SCOLARI (1999 : 247-293).

- [2] Voir la planche portant ce titre, dans Fierro nº 2, p. 57.

- [3] L'Héritage du Colonel, récit dessiné par Lucas Varela sur un scénario de Carlos Trillo a été publiée dans la revue Fierro, entre août 2007 et avril 2008, puis traduit en France par Delcourt en 2009. Le récit est lié aux séquelles laissées par les politiques de répression mises en place par les Forces Armées, entre 1976 et 1983.

- [4] Acteur britannique, mondialement connu pour avoir tenu le rôle de l'inspecteur Clouseau dans la série La panthère rose. Stanley Kubrick l'a dirigé dans Lolita et Dr. Folamour.

- [5] Avant d'être recueillis en album, les récits courts de Paolo Pinocchio furent publiés dans les nº 2, 3, 8 et 14 de la revue Fierro.

Merci à Lucas Berone et Claire Latxague. Paolo Pinocchio de Lucas Varela est disponible en français depuis juin 2012.

Commentaires

Une chronique musicale de cet excellent album:

http://bobd.over-blog.com/2014/07/c...