Cet entretien avec Raymond Briggs mené par Paul Gravett a été initialement publié en février 2003 dans le no 250 du magazine The Comics Journal. L'entretien est également disponible en version anglaise sur le site web du Comics Journal.

The Mother Goose Treasury (1966)

À l’approche de ses 70 ans, bien qu’il ait largement dépassé l’âge de la retraite, Raymond Briggs essaie encore d’arrêter d’écrire et d’illustrer des livres. Heureusement pour nous, il n’y parvient jamais vraiment. Je le trouve plongé dans son prochain ouvrage (toujours tenu secret à l’heure actuelle), affairé à découvrir les avantages et inconvénients de l’utilisation des techniques numériques pour produire des reflets dans les flaques d’eau. Il revenait du vernissage d’une exposition sur les enfants d’auteurs à la National Portrait Gallery et s’apprêtait à subir un autre entretien-fleuve pour un beau-livre sur sa carrière, à paraître à Noël prochain.

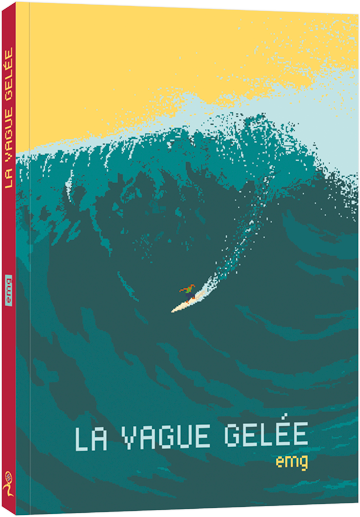

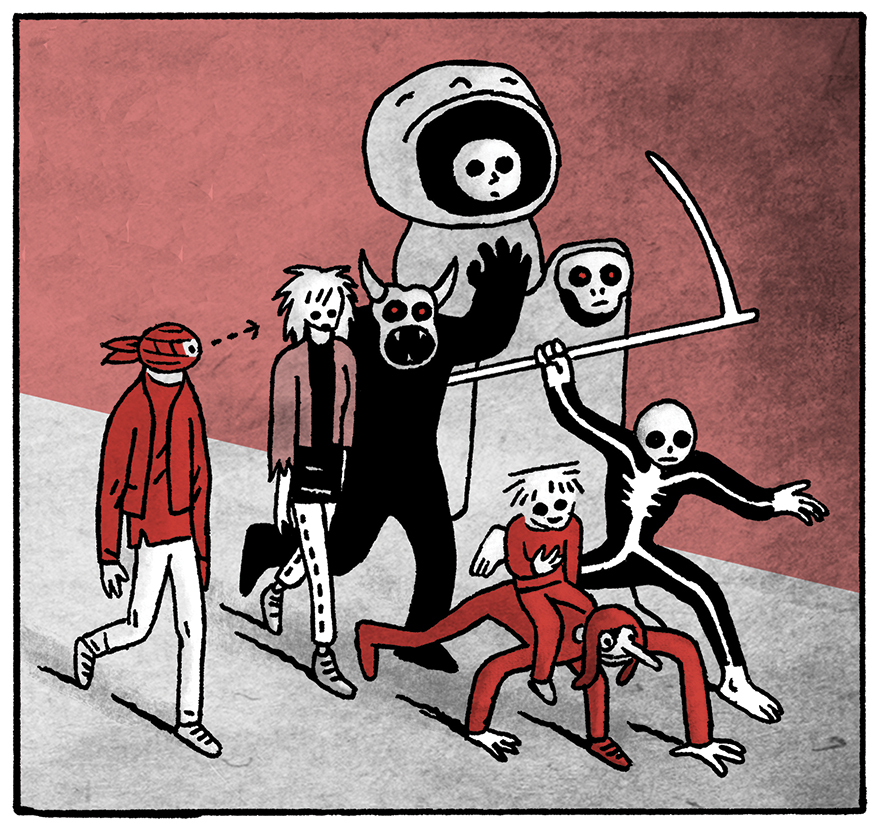

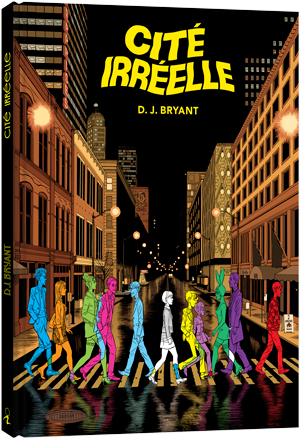

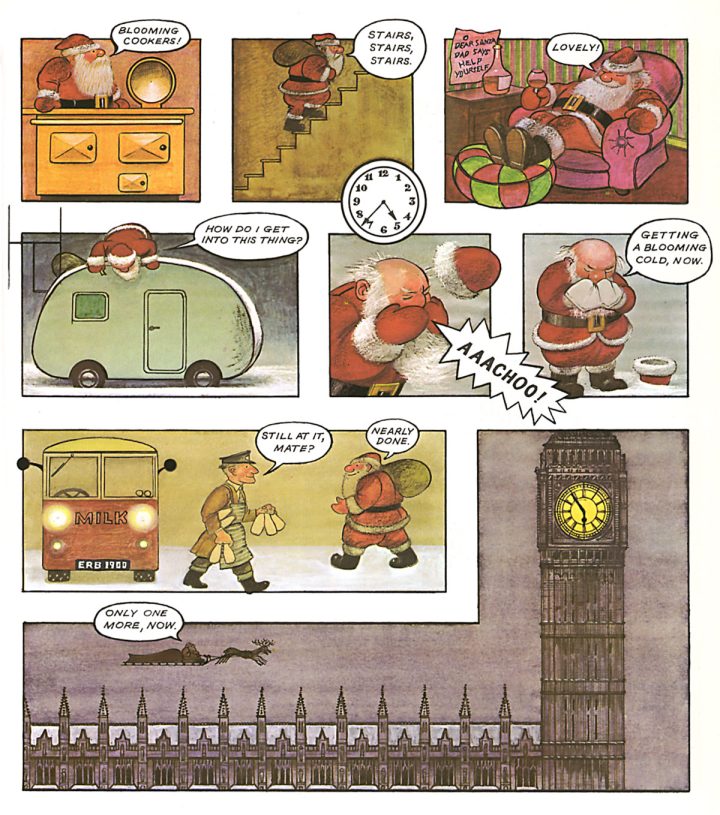

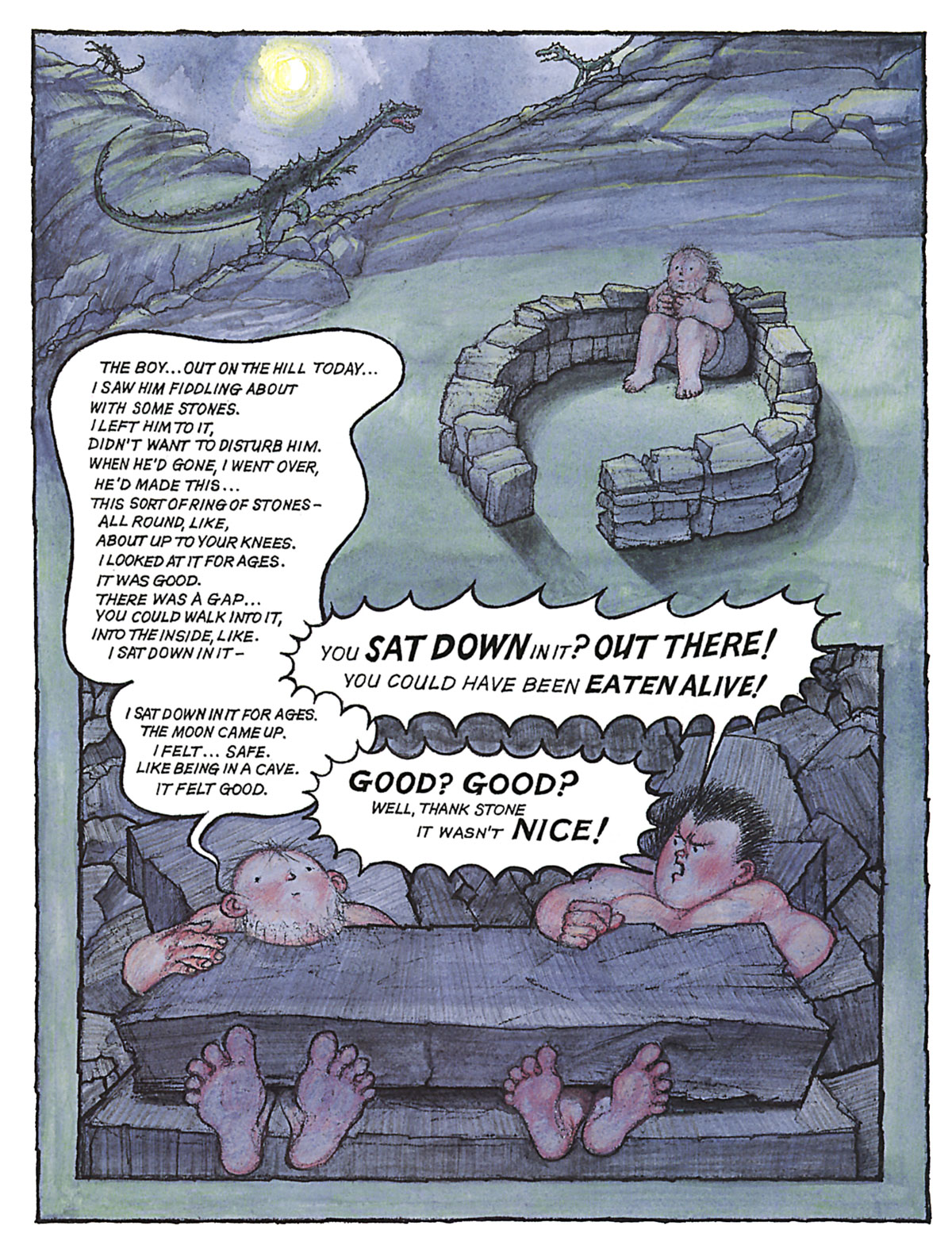

Illustrateur professionnel depuis ses 23 ans, Briggs se fit d’abord connaître en illustrant des albums cartonnés en couleurs pour enfants, un domaine devenu rare et respecté, dans lequel les Anglais ont longtemps excellé. Ses 897 illustrations pour The Mother Goose Treasury lui valèrent sa première médaille Kate-Greenaway en 1966. Il obtint la seconde en 1973 pour Sacré Père Noël (Father Christmas). Ce furent à nouveau ses illustrations qui furent récompensées, et non son histoire, preuve que les jurés distinguaient radicalement les deux. En s’attelant à son père Noël grognon, il décida d’en faire une bande dessinée, un médium qu’il affectionnait depuis qu’il était petit, mais qui n’était toujours pas reconnue dans les hautes sphères littéraires anglaises. Parce que Raymond n’était pas imprégné des codes et des clichés de la bande dessinée, il développa une approche unique d’une grande puissance. En 30 ans de best-sellers internationaux, il a révéla le charme et la richesse de ce médium dans des contes aussi inventifs que Le Bonhomme de neige (The Snowman, 1978), Fungus le bogey (Fungus the Bogeyman, 1977), Lili et l’ours (The Bear, 1994), ou sa dernière, Ug (2001), tout en abordant des sujets plus sombres et personnels, allant de l’avertissement glaçant sur la menace nucléaire dans Quand souffle le vent (When the Wind Blows, 1982) à l’émouvante biographie de ses parents dans Ethel & Ernest (1998). L’œuvre de Briggs, si typiquement britannique, est un trésor national. Pour autant, elle sut captiver les lecteurs du monde entier.

Un jour, dans un questionnaire, Raymond répondit que son bien le plus cher était son foyer. En visitant son confortable cottage situé au cœur du Sussex, j’ai compris pourquoi. Il y a vécu et travaillé pendant des années, d’abord avec sa femme puis, après le décès de cette dernière, seul, sans enfants ni animaux, même si, en bon gentleman, il se montre très discret concernant sa bonne amie du village en contrebas. J’arrive un parfait jour d’été anglais (si ce n’est que la grande quantité de pollen aggrave son rhume des foins), à l’heure pour le café matinal, servi dans un de ces « fichus » mugs à l’effigie du Bonhomme de neige. Sa cuisine regorge de vaisselle, de maniques, de torchons à l’image de ce personnage, tandis que sa salle de bain est pleine à craquer de produits dérivés de Fungus et de Sacré Père Noël. Selon lui, puisqu’on les lui envoie, autant qu’il les utilise.

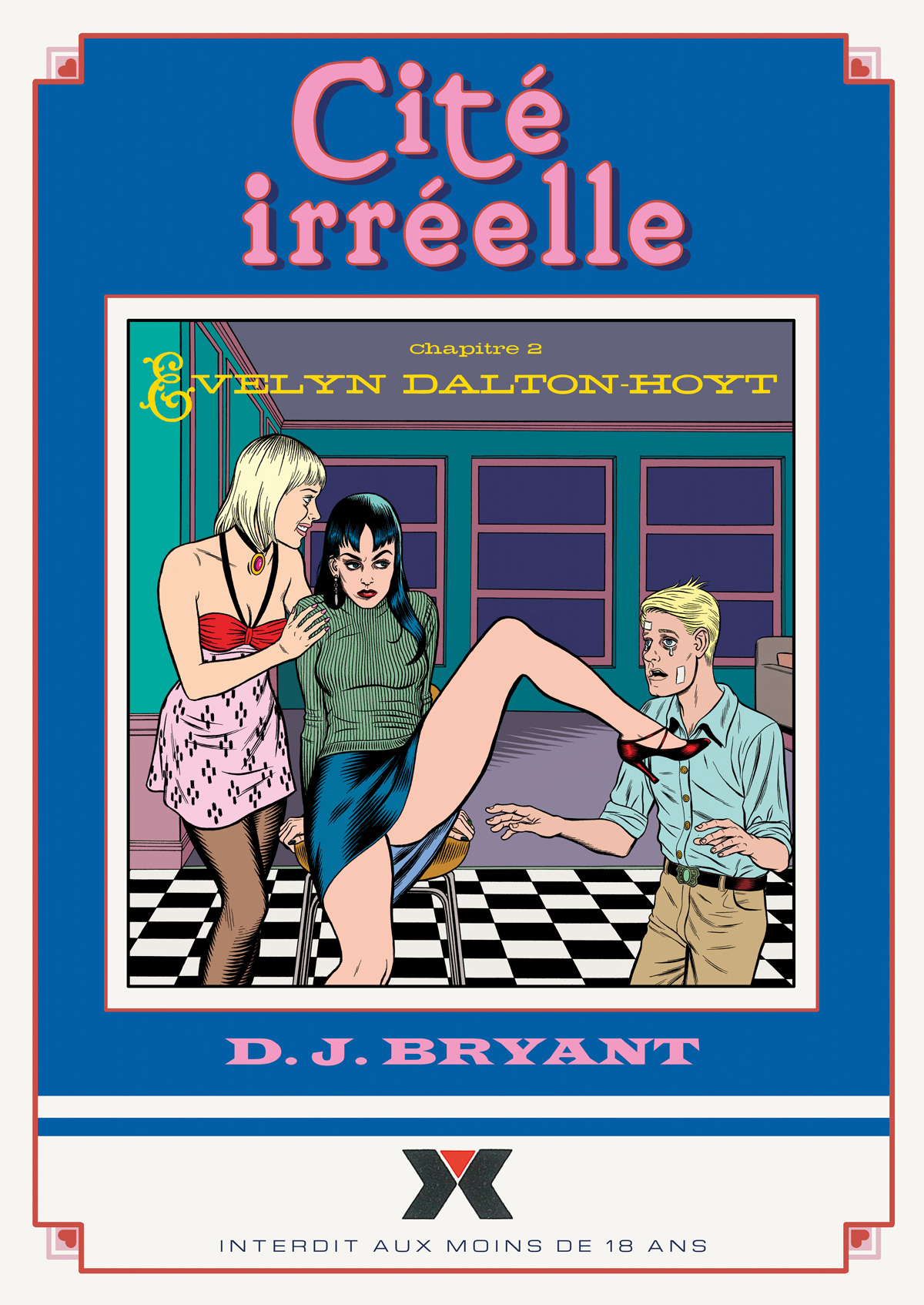

Il me fait visiter. À l’étage, dans son grand studio, il fouille parmi les étagères bondées de livres pour me montrer un album particulier de Guido Crepax, maestro de la bande dessinée érotique ; il est à la fois légèrement troublé et délicieusement choqué par ses personnages glauques et émaciés. Il me présente rapidement les originaux encadrés — aucun n’est de lui — qui recouvrent ses murs. Tandis que nous redescendons au rez-de-chaussée, il me rappelle que l’autrice Posy Simmonds, son amie et collègue aux éditions Jonathan Cape, a fait une chute terrible dans ses escaliers quelques années plus tôt et qu’il devrait vraiment faire installer une bonne rampe.

Dans le salon, je fouille dans sa collection de gros titres improbables tirés du journal local, comme cette impayable annonce : « Cinq paires de chaussures à gagner ! ». Nous nous dirigeons finalement vers son salon ouvert à l’arrière avec vue sur le jardin pour nous installer sur les canapés. Autour de nous, des vagues de livres inondent les étagères et engloutissent les meubles, parmi lesquels une sorte de « sanctuaire » composé d’un nombre alarmant de livres portant le titre « Quand souffle le vent » ou des permutations de ce titre. Plus tard, la discussion se poursuit autour d’une pinte et d’un déjeuner au pub, puis dans sa voiture jusqu’à ce qu’il me dépose à la gare.

Cet entretien a eu lieu le 8 mai 2002 et a ensuite été complété, édité et révisé par chacun d’entre nous.

Paul Gravett

PAUL GRAVETT : Vous me disiez que vous aviez écrit à Carl Giles.

RAYMOND BRIGGS : Oui, je lui ai écrit lorsque je travaillais sur Quand souffle le vent, parce que je ne faisais que dessiner Hitler, Mussolini, Goering etc., et comme j’avais grandi avec ses illustrations, toutes mes versions en venaient à ressembler aux siennes. Alors je lui ai écrit pour lui demander : « Est-ce que ça vous dérangerait si j’utilisais vos caricatures ? » avec des remerciements en dessous. Mais le Daily Express [le journal qui publiait Giles] m’a répondu non, hors de question. Je ne pense pas que ça l’aurait dérangé. Je crois qu’il m’a écrit lui-même pour me répondre : « Vous pouvez sans doute faire les vôtres ? » Ce que j’ai fait en fin de compte, mais elles étaient lourdement influencées par lui.

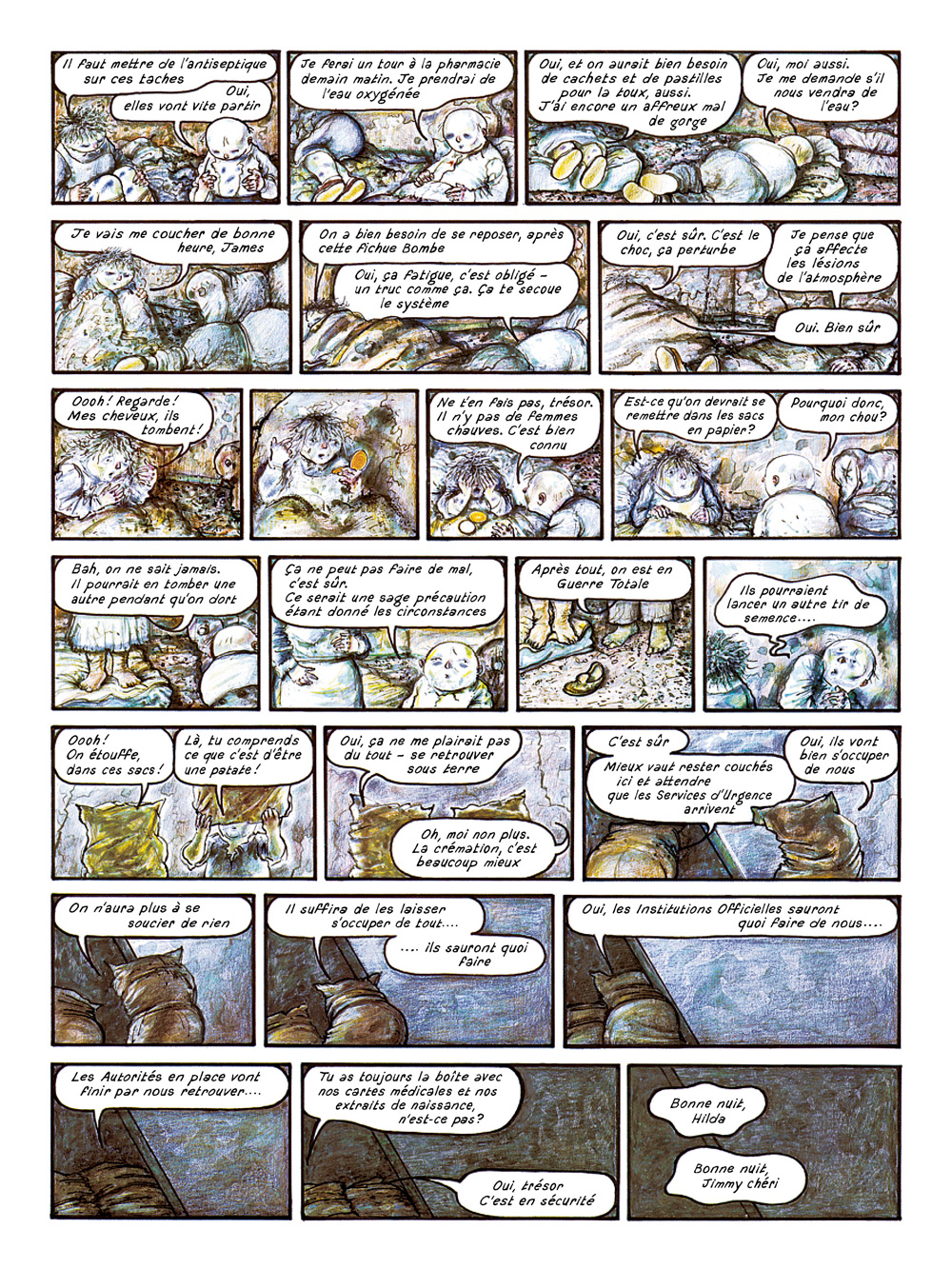

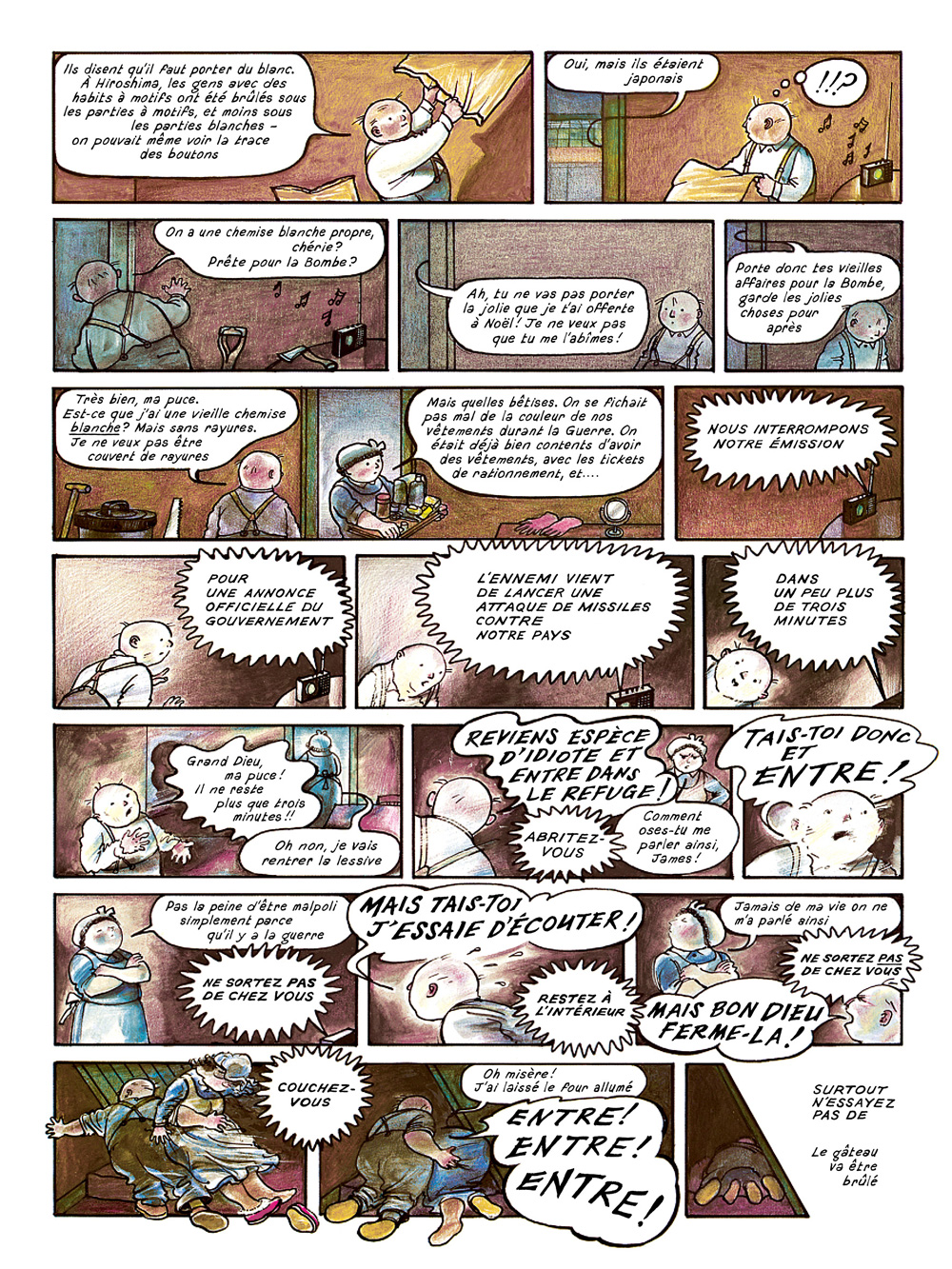

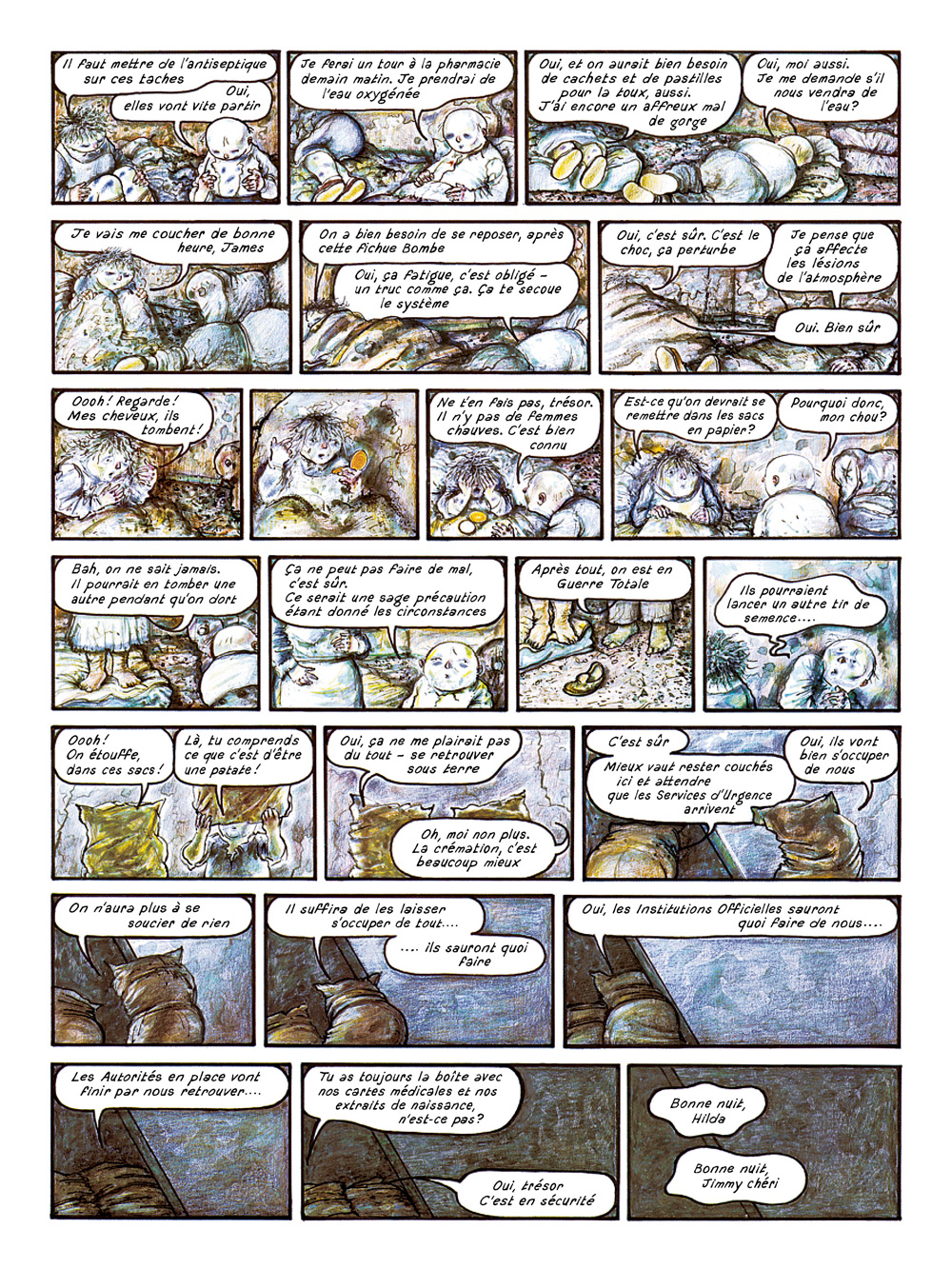

Quand souffle le vent (When the Wind Blows, 1982)

GRAVETT : Il arrive très souvent que quelqu’un trouve la meilleure façon de caricaturer un politicien ou un personnage public, comme Steve Bell avec Margaret Thatcher, et ça devient la façon dont tout le monde le fait.

BRIGGS : C’est vrai. C’est ce que je ressens à propos de tous ces nouveaux livres pour enfants qui illustrent Le vent dans les saules (The Wind in the Willows, 1908) de Kenneth Grahame, maintenant qu’il est tombé dans le domaine public. Parce qu’une fois que quelqu’un comme Ernest Shepard a dessiné Taupe et Rat, on ne peut plus faire sa propre version. Ils sont si nettement caractérisés dans nos esprits que dès qu’on voit un Rat qui n’est pas celui de Shepard, on se dit « Ce n’est pas lui, il n’est pas comme ça. » C’est pourquoi Giles ressort dans mon travail, parce que j’ai eu le tout premier Giles Annual lorsque j’étais petit, ma tante Bertha me l’a donné en 1946. Trois shillings et six pence ; aujourd’hui, ça vaut 250 livres ! [Rires]

GRAVETT : En vérité, après la mort de Giles en 1995, une énorme quantité de Giles Annual ont émergé des greniers et le marché a un peu chuté.

BRIGGS : C’était un numéro charmant. Je me souviens toujours de cette couverture avec le cochon à l’arrière-plan, au milieu de tous les dégâts causés par les bombes, qui reniflait un casque allemand. Charmant ! Et tous ces généraux qui sortaient avec un drapeau blanc, et les quelques tommies qui regardaient. Génial. Il faisait de magnifiques paysages ruraux et urbains. J’avais 5 ans quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, 10 quand elle a pris fin, donc l’œuvre de Giles est la principale chose que j’ai pu voir, du moins dans le domaine de la caricature politique.

GRAVETT : Vos parents étaient-ils donc des lecteurs du Daily Express ?

BRIGGS : Non, non, ils ne l’étaient pas ; ils avaient les journaux du Parti travailliste. Le Daily Mirror, qui publiait tous les vieux strips anglais, c’était ce que moi j’aimais. Il y avait Garth, les premiers épisodes de Steve Dowling, avec son dessin brut. Et l’inspecteur Buck Ryan, et Belinda and the Bomb Alley Boys qui ressemblait beaucoup à Little Orphan Annie et qui en était de toute évidence largement inspiré. Useless Eustace, de Jack Greenall, en quatrième, était un pocket cartoon. J’avais l’habitude de les découper et de les coller dans des cahiers : des douzaines et des douzaines, un par jour, plus de 300 en un an.

GRAVETT : C’était un peu un raté, n’est-ce pas ? Peut-être un lointain cousin de certains de vos personnages, comme Gentleman Jim ?

BRIGGS : Oui, de certains… Je n’y avais pas pensé, bien vu. Et Ruggles, c’était un genre d’employé de banque avec des lunettes et une moustache, un peu comme Bristow, l’employé de bureau tocard de Frank Dickens. Il y avait tout un bloc de strips regroupés en bas d’une page de l’ancien Mirror. Et Jane figurait sur une page à part. J’aimerais avoir gardé toutes ces choses, mais là je suis en train de faire un grand ménage, il faut voir la quantité de choses qu’on accumule… Surtout quand on est vieux. J’ai vécu dans cette maison pendant plus de 30 ans. C’est terrible de jeter des affaires. Je n’arrête pas de mettre des piles de trucs qui doivent être jetés derrière le canapé. Et puis on passe dans la pièce un mois plus tard, sans avoir rien jeté, on voit ces piles et : « Mon Dieu ! Je ne vais pas balancer ça, j’ai envie de les sortir de là ! » Ce serait amusant de revoir ces Useless Eustace.

GRAVETT : Une partie du problème, c’est qu’il y a eu très peu de recueils de ces séries.

BRIGGS : Oui, il n’y avait pas d’albums d’Eustace ou de Ruggles, enfin je ne crois pas. J’ai eu quelques recueils de ce strip sur un petit bébé en couche-culotte, Nipper. C’était dans le Daily Mail.

GRAVETT : Quelles bandes dessinées lisiez-vous plus jeune ?

BRIGGS : Il n’y avait pas tant de bandes dessinées quand j’étais enfant, parce que c’était la guerre. J’avais The Champion, un journal d’histoires pour garçons, j’avais récupéré l’abonnement de quelqu’un d’autre car on ne pouvait plus acheter les nouveaux numéros en kiosque : on ne pouvait les avoir que sur abonnement. Je lisais Leader of the Lost Commandos, Rockfist Rogan, RAF et tout ça. J’ai lu Chips un peu, et puis Rainbow : Roy Wilson est l’un de mes auteurs préférés.

GRAVETT : Et The Wizard ?

BRIGGS : Ah oui, c’était un des plus importants, avec Wilson et ses collants noirs. [Nous nous dirigeons vers un mur recouvert de dessins encadrés dans le salon.] J’ai écrit à certains de ces gens et j’ai obtenu des originaux. Là-haut j’ai un dessin du Pip, Squeak and Wilfred de A. B. Payne. Il me l’a envoyé. J’ai toujours la peluche de Wilfred, avec des oreilles en velours. Toute sale et informe, ses yeux se sont détachés et ont été remplacés par des boutons.

GRAVETT : C’était un strip animalier vraiment populaire dans le Mirror. Donc vous leur écriviez déjà en 1947 ? Vous aviez envie de contacter d’autres dessinateurs ?

BRIGGS : Oui, j’ai écrit à tous ces gens. J’avais 13 ans. [Sidney] Moon (il était dans le Sunday Dispatch) m’a fait une dédicace, « pour Maître R. Briggs ». J’ai obtenu un Joe Lee, que j’ai perdu – il était publié par le Sunday Evening News. J’ai eu un original de Fougasse, alias Kenneth Bird, qui était l’éditeur du magazine Punch à l’époque, et un Arthur Ferrier, avec ses filles sexy aux longues jambes en bas nylons, qui a disparu. Celui-ci est un Steve Bell, une couverture de 1993 pour Private Eye. Là, c’est une carte d’anniversaire qu’il a faite pour moi, la Grande Faucheuse en chemise hawaïenne. J’ai fêté mon 50e anniversaire sur le thème des funérailles, donc tout le monde devait venir comme s’il s’agissait vraiment de funérailles. Et voilà la meilleure affaire que j’ai pu faire : un dessin de Charles Keene pour un shilling et six pence ! Il était simplement posé à l’extérieur d’une boutique dans une boîte en carton et vendu pour le cadre. Je me suis dit « Allez, c’est un joli dessin, je l’achète », et puis j’ai vu « C. K. » et j’ai compris que ça devait être lui.

J’ai toujours voulu faire des bandes dessinées pour Punch, mais je n’ai jamais rien envoyé. Quentin Blake envoyait son travail à Punch quand il avait 15 ans et se faisait publier. Et Gerard Hoffnung l’a fait encore plus jeune, quand il était à l’école, avec Liliput. J’ai des tas de Liliput à l’étage, des rangées et des rangées.

GRAVETT : Ça n’était pas un magazine un peu coquin ?

BRIGGS : Oh si, et pas qu’à moitié. Beaucoup de femmes nues.

GRAVETT : Alors, vous vous êtes essayé au dessin d’humour ?

BRIGGS : Oui, je me souviens du premier que j’ai fait : un nageur dans la Manche et un type derrière, dans un bateau, tenant un parapluie au-dessus de la tête du nageur. Ce qui était censé être drôle… J’essayais de créer des situations absurdes juste par le dessin, sans mots.

Ethel & Ernest (1998)

J’avais l’habitude de traîner aux environs de l’appartement d’Arthur Ferrier à Kensington, à attendre qu’il me fasse un autographe — quelle chose extraordinaire à faire ! Il dessinait dans un magazine imprimé en rouge et noir appelé Everybody’s, terriblement démodé maintenant. Il était un peu comme le Peter Arno du New Yorker : un homme mondain, sophistiqué, dans un monde de boîtes de nuit plutôt coquines, de restaurants chics et de filles sexy.

Un jour, il y a des années, je me suis assis à côté d’Osbert Lancaster dans un bar. Il était superbe, avec cette moustache et cette cravate, les cheveux presque permanentés, son costume Savile Row et sa canne : un véritable gentleman anglais, incroyable. Je ne me suis pas présenté, je me suis juste retrouvé assis dans un bar, lui et moi côte à côte, alors qu’il était en train de discuter avec quelqu’un.

Études d’art

GRAVETT : Osbert Lancaster est connu pour être, avec sa Maudie Littlehampton, l’inventeur anglais du pocket cartoon en une colonne. C’est intéressant d’imaginer quelles autres directions votre travail aurait pu prendre, mais il se trouve que vous avez fini dans la littérature jeunesse. Quelle a été l’étape suivante ?

BRIGGS : L’école d’art. J’ai arrêté l’école à 15 ans, pour entrer à l’école d’art de Wimbledon. Je voulais apprendre à dessiner pour devenir illustrateur ; quand j’ai dit ça au directeur à l’entretien d’entrée, il s’est presque énervé, il m’a dit « Bon sang, mon garçon ! C’est donc tout ce que tu veux faire de ta vie ? » Ce qu’il fallait faire, c’était devenir artiste-peintre. Je me rappelle encore comment, à l’école d’art, on nous avait gavé de toute cette culture ; on nous disait de ne pas trop nous impliquer dans la vulgarité grossière de la vie de tous les jours, celle des magazines et de la publicité, alors que nous devions étudier la Renaissance italienne. Je me souviens que je regardais le Daily Mirror en pensant : « Allez, un petit coup d’œil ne peut pas faire de mal ! ». Comme si je touchais de la poix, ou quelque chose comme ça !

Ethel & Ernest (1998)

L’école d’art de Wimbledon était alors très surannée et traditionnelle. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, car je ne savais rien des autres écoles d’art, mais j’ai découvert plus tard que c’était un sujet de plaisanterie : elle était restée totalement hermétique à l’art moderne. Elle dispensait une très bonne formation en vérité, parfaite pour un illustrateur. Le peintre Stanley Spencer y avait envoyé sa fille, Unity. Elle avait deux ou trois ans de plus que moi. Tout ça pour dire que l’école avait très bonne réputation et qu’à l’époque, Spencer avait eu une influence certaine sur l’enseignement : tout le monde peignait de la tôle ondulée, des pavés, etc.

Ce n’est que lorsque je suis entré à la Slade School of Fine Art que je me suis rendu compte que Wimbledon avait cette réputation. Je montrais mon travail à des amis dans le couloir de l’école juste après mon arrivée. J’avais apporté quelques images et ces nouveaux amis étaient tous en train de les regarder quand ce type, Schmidt (un camarade de classe devenu plus tard un grand intellectuel), est passé par là et a jeté un œil à mes dessins. Il ne m’avait jamais vu avant. Il m’a demandé « Ce sont les tiens ? » ; j’ai répondu « Oui ». Il a dit « Wimbledon ? » et c’est tout ! Juste comme ça ! Mon Dieu ! Quand on est à l’école, on ne sait pas prendre du recul. On croit que tous ces peintres qui en sortent sont fondamentalement différents. Mais pour quelqu’un d’extérieur, ils portaient tous l’étiquette « Wimbledon ».

On a fait une exposition partagée entre la Slade et le Royal College of Art : on pouvait se poster à l’entrée de l’exposition et dire « Slade », « Royal College », « Slade », comme si chaque pièce exposée était étiquetée. Les Royal College étaient sinistres : beaucoup de gris, d’aplats de noirs et d’ocres, d’abstractions. Les tableaux de la Slade étaient beaucoup plus colorés et joyeux, complètement différents. Plus tard, quand j’ai enseigné à Brighton, je suis allé voir le principal, Robin Plummer, dans son énorme bureau. Il y avait ces peintures sur le mur qui clamaient « Royal College, années 1950 ! » Elles se ressemblaient toutes. Ils pensaient tous qu’elles étaient différentes quand ils étaient là-bas. On y croyait, nous aussi.

GRAVETT : Plutôt que de valoriser l’individualité.

BRIGGS : Exactement. À la Slade, c’est un style par petites touches à la Cézanne qui prédominait, tap-tap-tap. D’autres faisaient des tableaux abstraits avec de grands aplats ou s’inspiraient de Van Gogh, des choses complètement différentes ; et pourtant, comme je le disais, quand nous avons fait cette exposition commune, on pouvait deviner quelles étaient les œuvres de la Slade.

Il y avait quelques professeurs excentriques là-bas. Il y avait un type timbré qui passait ses journées à fixer l’extérieur par la fenêtre, immobile, du haut des escaliers du sous-sol, en buvant des tasses de thé. Il ne parlait quasiment jamais à personne, mais un jour il est entré dans l’atelier de modèle vivant et s’est assis à côté de moi. Il a pris ma gomme, l’a regardée et a dit : « Oh, c’est bien, n’est-ce pas ? Où as-tu trouvé ça ? » On a passé les cinq minutes suivantes à parler de cette foutue gomme, puis il s’est levé et il est reparti. Très bizarre.

GRAVETT : Que pensaient vos parents de vos études à la Slade ?

BRIGGS : Ma mère était totalement horrifiée. Ils considéraient les artistes comme des gens dangereux et incapables de gagner leur vie. Heureusement, à l’époque, on pouvait obtenir des bourses pour entrer aux beaux-arts et je me suis débrouillé pour en avoir une.

GRAVETT : Mais vous n’avez pas commencé avant d’avoir terminé votre service militaire.

BRIGGS : Non, j’ai fait l’armée pendant deux ans et j’ai continué le dessin : j’étais un sacré bourreau de travail. Je me souviens de mon retour à la chaleur et au confort de notre petite cuisine, après ce séjour infernal à l’armée. Voir ma mère, mon père et ma copine. De la moquette au sol ! Des rideaux ! Des femmes dans de beaux vêtements. Une nappe sur la table. Des tasses et des soucoupes en porcelaine. Un lit confortable. De la nourriture comestible. Et personne pour me crier dessus.

GRAVETT : Vous avez toujours aimé dessiner, petit ?

BRIGGS : Un peu, je ne peux pas dire que j’étais passionné, mais l’anglais et les arts plastiques étaient mes deux matières préférées à l’école. Je me suis ensuite essayé au dessin d’humour, mais j’en ai été détourné à cause de cette histoire de peinture.

GRAVETT : Quand vous y repensez aujourd’hui, vous regrettez d’avoir fait les beaux-arts ?

BRIGGS : Un professeur plus perspicace aurait remarqué bien plus tôt que j’étais un illustrateur-né. Si je m’étais enseigné à moi-même, dans ma sagesse de professeur, j’aurais dit : « Ce garçon ne devrait pas peindre du tout : il n’est pas doué pour la couleur, pas doué pour la peinture à l’huile. Ce qu’il sait faire, c’est dessiner avec son imagination, sans modèle, sans regarder quoi que ce soit, et créer une scène ; il a un trait plutôt assuré et expressif, et il ne cesse d’écrire tout autour des images : c’est un auteur-illustrateur par nature. Et il aurait pu être orienté dans cette direction un peu plus tôt, au lieu de perdre tant de temps (en tout, six ans en école d’art) à se mettre le doigt dans l’œil. »

GRAVETT : Je suppose que c’était un bon entraînement ?

BRIGGS : À Wimbledon, tout tournait autour de la Renaissance italienne : deux jours par semaine de composition de personnages, deux jours par semaine de modèle vivant, un jour de nature morte et des compositions de personnages à faire à la maison, des illustrations en fait. C’était le programme du cours de peinture. Un jour, mon tuteur à la Slade, le professeur William Townsend, m'a dit : « Vous avez cette extraordinaire capacité à peindre des scènes réalistes à partir de votre imagination, sans aucun modèle. » Or, c'est l'essence même de l'illustration : pour pouvoir dessiner de mémoire, il faut être un mini-acteur. Si votre personnage doit marcher allègrement, le nez en l'air, vous devez imaginer ce qu'il ressent. J'avais cette capacité et j'ai compris à ce moment-là que l'illustration était ce que je devais faire.

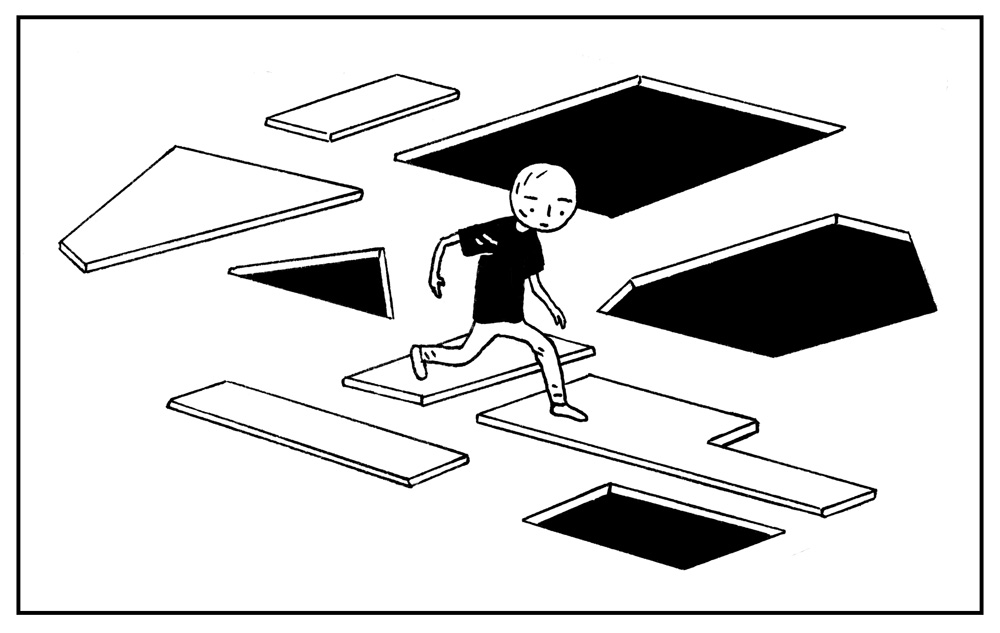

C'est ce qu'il y a d'amusant quand on fait de l'illustration. Il faut être à deux endroits à la fois. Psychologiquement, c'est assez étrange. Il faut incarner les personnages. Si vous avez un personnage qui s’enfuit en courant, effrayé, vous devez l'imaginer, vous devez le jouer en quelque sorte dans votre esprit. Mais en même temps, une autre partie de votre esprit doit se placer selon le point de vue que vous avez décidé d'adopter et se dire : « Oh oui, on voit le haut de ses épaules, ce sera en perspective, on ne verra pas l’arrière de son corps, sa cuisse s'avancera comme ci, le tibia descendra comme ça, on voit l'avant du pied, le sommet de sa tête, ses cheveux voleront dans le courant d’air derrière sa tête ». Donc, en tant qu'illustrateur, vous êtes à ces deux endroits à la fois, ce qui est d'une certaine façon une performance psychologique assez étrange. Certaines personnes ne font pas ça. Ils copient une photographie ou un modèle ou autre, mais je pense qu’un illustrateur digne de ce nom dessine depuis l'intérieur du personnage. E. H. Shepard, Quentin Blake et tous les grands illustrateurs voient les personnages de l'intérieur, ils ne se contentent pas de les regarder de l'extérieur. Bien sûr, il faut aussi prendre un point de vue extérieur, pour s'assurer que la perspective est correcte, etc.

Illustrateur indépendant

GRAVETT : Donc vous n’avez jamais envisagé de devenir peintre ?

BRIGGS : Non, on ne pouvait pas gagner sa vie à moins d’être quelqu’un comme David Hockney. Seule une poignée de gens vivent de leur peinture. Je savais que j’allais devoir faire de l’art commercial, c’est-à-dire pour les journaux, les magazines et tout ce que je pourrais trouver. J'avais l'habitude de téléphoner et de demander des rendez-vous pour montrer mon portfolio. Je ne sais pas si on peut encore faire ça aujourd’hui. Dans le monde du livre, les éditeurs ne prennent plus de manuscrits non sollicités ; il faut passer par un agent, quand on peut en trouver un. Ça rend l’objectif encore plus inatteignable !

GRAVETT : Vous viviez encore chez vos parents après les beaux-arts ?

BRIGGS : Oui, j’ai vécu chez eux pendant un an de plus, parce que je ne pouvais rien m’offrir d’autre. Puis, à 25 ans, j’ai enfin déménagé de Wimbledon Park à… Wimbledon ! C’était formidable d’avoir ma propre chambre, loin de ma mère et de tout le reste. Ils ne voulaient pas me voir partir, bien sûr. Moi, je mourais d'envie de m’en aller pour avoir mon intimité ; quand on vit chez ses parents, on ne peut pas avoir de petites amies et tout ça. Quand on a sa propre chambre, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, du moins si on parvient à leur faire franchir l’obstacle de la propriétaire ! Je devais gagner suffisamment d'argent à l'époque. La chambre ne coûtait que 30 shillings par semaine [environ 33 livres sterling en 2022]. En fait, je lui avais proposé plus, et elle m'avait dit « Deux livres alors ». Pour une belle et grande chambre au sommet de cette maison de Wimbledon Common, c’était sacrément merveilleux. À littéralement 50 mètres du Common. Un coin très chic.

GRAVETT : Comment se passait votre activité d’indépendant ? Vous aviez des contrats réguliers ?

BRIGGS : Non, c’était assez irrégulier, je prenais ce qui venait. Ma première commande était pour le magazine House and Garden : « À quelle profondeur planter vos bulbes », un diagramme de cinq lignes horizontales avec jacinthes, jonquilles, et autres. J’ai gagné huit guinées pour ça, ce que j’ai trouvé fabuleux puisque ça ne m’avait pris qu’une demi-heure. J’ai fait un peu de publicité (des catalogues de bricolage, des paquets de préparation pour gâteaux). Je n’aimais pas la publicité, je détestais les gens de ce milieu, je détestais la nature du travail, mais c’était terriblement bien payé. Les sujets qu’on vous donne à traiter sont tout simplement horribles ; c’est le contraire de raconter une histoire. On vous demande une femme qui lave la vaisselle dans un évier, mais elle ne doit être ni trop vieille, ni trop jeune, ni trop bourgeoise, ni trop prolétaire. C’est impossible. On vous demande de représenter monsieur ou madame Tout-le-monde, des personnages qui n’existent pas, et cela leur enlève tout caractère. Ce qui est amusant lorsqu’on illustre un livre, c’est justement d’avoir cette vieille dame devant son évier, ou bien cette fille glamour ; mais non, on vous demande de lisser le tout et ça ruine tout l’intérêt de la chose. Mais j’ai fait de l’illustration pour des magazines, pour Radio Times entre autres.

GRAVETT : L’illustration éditoriale pouvait être un domaine très lucratif avant d’être remplacée par la photographie, n’est-ce pas ?

BRIGGS : Oui. Hier soir, en parcourant cet article du Sunday Times Magazine sur Tom Waits, je disais à Liz, ma compagne : « Tu te rends compte, dans tout le magazine, sur une centaine de pages, je n’ai trouvé que deux illustrations ». Dans les années 1950, la moindre petite annonce était accompagnée d’un dessin : du travail à n’en plus finir. Maintenant, on ne trouve presque plus rien de ce genre.

GRAVETT : Je crois que c’est parce qu’il est beaucoup plus simple pour les éditeurs et les graphistes de travailler avec des photographies. Et puis peut-être n’ont-il pas acquis de culture de l’illustration en grandissant ou n’y ont simplement jamais pris goût.

BRIGGS : Oui, et ils ont aussi les banques d’images maintenant, ils peuvent trouver ce qu’ils veulent sur internet. Tout est déjà prêt à être reproduit. C’est aussi moins cher : si vous confiez le job à un illustrateur, il risque de tomber malade ou de proposer quelque chose qui ne convient pas. Alors qu’il est possible d’obtenir une image prête à l’emploi en économisant du temps et de l’argent. Les illustrations ont aussi presque totalement disparu des jaquettes de livre. Il n’y a presque plus de couvertures illustrées, de nos jours : si vous jetez un coup d’œil à ce lot là-bas, vous aurez du mal à trouver une couverture illustrée. Ils n’utilisent plus que des photos.

GRAVETT : L'illustration commence à disparaître de la vie quotidienne. Je crains que les gens ne perdent toute appréciation du dessin, des lignes sur le papier. Le dessin est un processus très étrange, individuel et excentrique, ce n'est pas l’insensibilité facile et anonyme qu’on retrouve dans tant de photographies.

BRIGGS : Janet Woolley avait l'habitude de peindre ces têtes énormes sur des corps minuscules dans ses portraits pour Radio Times. J'ai cru un temps qu'un photographe la copiait ; en fait, maintenant, au lieu de peindre ces portraits avec des têtes énormes, elle se base manifestement sur une photographie qu’elle accole à un petit corps peint. Ses portraits sont donc à 90 % photographiques et ça leur a fait perdre en grande partie l'émotion qu'ils véhiculaient.

Lorsque j'ai quitté mon poste de professeur à Brighton en 1987, les ordinateurs n'avaient pas encore vraiment fait leur apparition. Mais aujourd’hui, on me raconte que lorsqu’on se rend au Brighton Degree Show (que j'ai manqué cette année) il est difficile savoir dans quel département on se trouve. Autrefois, il y avait les beaux-arts, l'illustration, le graphisme, le textile, la poterie, la sculpture, etc. Maintenant, tous les « peintres » réalisent des films, les sculpteurs font des installations ou travaillent sur des jeux de lumière, les illustrateurs travaillent sur ordinateur et réalisent des « semi-films ». On ne sait vraiment plus où l'on est.

Livres pour enfants

GRAVETT : Pour certaines personnes, vos livres sont peut-être une des rares sources d’illustrations auxquelles elles ont accès.

BRIGGS : Oui. Les livres pour enfants sont le principal débouché pour les illustrateurs britanniques à l'heure actuelle. Après avoir tenté l'illustration pour les magazines, les journaux et les publicités, je me suis intéressé à l'illustration de livres, mais j'ai découvert que ça voulait dire des livres pour enfants. Je me suis dit « Beurk ! » Mais j’ai vite compris que les livres pour enfants étaient merveilleux à illustrer car, même si c'était le secteur le moins bien payé, au moins le sujet était inspirant. Je me suis rendu compte que le livre d’images était vraiment le meilleur support de travail pour un illustrateur, parce qu'il y a de la couleur. Alors j’ai essayé d’en faire de plus en plus.

GRAVETT : Vous avez remporté la prestigieuse médaille Kate-Greenaway en 1966 pour les quelque 900 illustrations de votre quatrième livre pour enfants, The Mother Goose Treasury. Vous illustriez les textes d'autres personnes à l’époque ?

BRIGGS : C'est exact. Puis j'ai compris que la meilleure chose à faire était d'écrire ses propres textes, parce qu’autrement, il faut partager les droits avec un auteur. Quand vous faites tout vous-même, si vous le pouvez, vous êtes payé deux fois plus et c'est plus satisfaisant. Et puis certains textes qu’on m’a demandé d’illustrer étaient tellement épouvantables que je me suis dit que je pouvais faire mieux tout seul.

GRAVETT : Avez-vous grandi avec les classiques de la littérature enfantine britannique ? Avez-vous toujours été un grand admirateur des illustrations de livres pour enfants ? Connaissiez-vous la tradition dans laquelle vous alliez vous inscrire ?

BRIGGS : Non, pas du tout. J'ai essayé de m’en tenir à distance lorsque je m’y suis mis aussi, parce que je me disais que je ne voulais pas être influencé par les autres. Je n'ai pas lu Le vent dans les saules avant d'avoir environ 40 ans, de même pour Alice au pays des merveilles. J'ai tenté d’éviter de les lire ou même de les regarder, ce qui est un peu stupide. J'ai commencé par écrire beaucoup de petits livres, avant de réaliser ma première bande dessinée en 1973 : Sacré père Noël.

GRAVETT : Les éditeurs se sont-ils montrés réticents à l'idée de publier une bande dessinée ?

BRIGGS : Non, mais j'avais besoin de beaucoup plus d'images. Les albums ne font que 32 pages en général, occasionnellement 40, avec seulement deux ou trois images par page. Je savais que j'avais besoin de plus d'images pour raconter cette histoire, alors je l'ai transformée en bande dessinée, simplement pour des raisons d'espace.

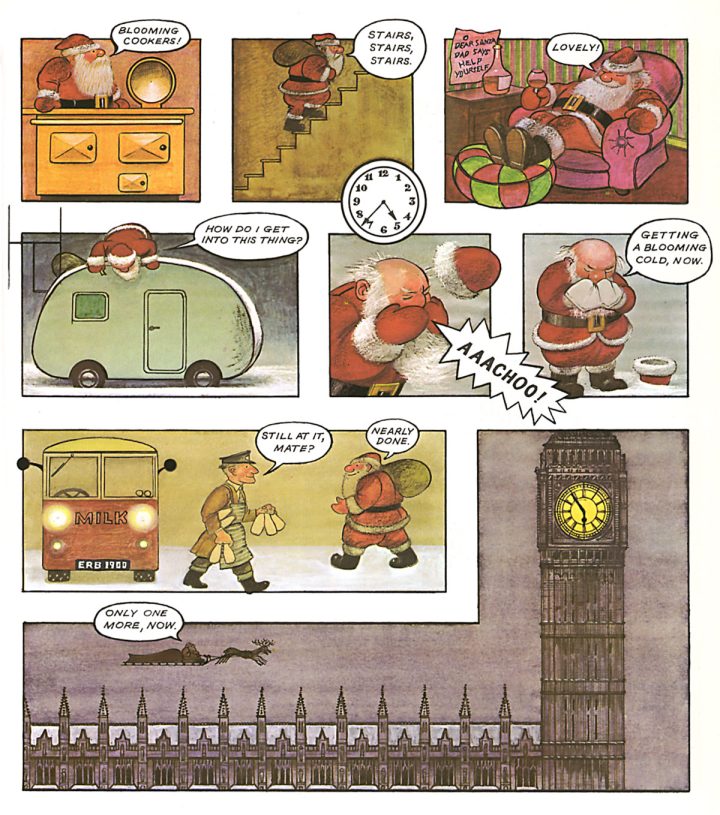

Sacré père Noël (Father Christmas, 1973)

Sacré père Noël

GRAVETT : Votre père Noël n’a rien à voir avec le personnage jovial qu’on connaît tous.

BRIGGS : Je me suis juste dit : « Sois logique : c'est un vieil homme, on le sait ; il est gros et il fait ce travail depuis une éternité, donc il en a ras-le-bol ». De toute façon, c'est un travail abominable. Dehors dans le froid glacial, seul, à monter et descendre des cheminées crasseuses. On ne peut pas imaginer pire travail, vraiment, que de devoir voler dans l'air froid, partout dans le monde. Et on ne le remercie jamais ; on lui offre juste des tartelettes aux fruits ! C'est merveilleux que les enfants fassent encore ça. Les petits-enfants de Liz sont tellement excités par la visite du père Noël. Ils sortent quelques carottes pour le renne, une demi-bouteille de bière pour lui, et ils se réveillent en criant : « Regardez, il est venu ! Ils ont mangé les carottes ! » Ils sont fous de joie, c’est absolument merveilleux.

GRAVETT : Vous avez déjà fait ce genre de choses ?

BRIGGS : Non, je ne crois pas qu’on préparait quoi que ce soit pour lui.

GRAVETT : Mais on y a tous cru pendant un temps, et ensuite on a fait semblant d’y croire encore.

BRIGGS : Oh, oui. Connie en est arrivée à ce stade. Elle a 8 ans et continue de jouer la comédie pour les deux autres, qui sont plus jeunes. Je me souviens que ma mère me disait : « Quand tu auras fini ton dîner, montre ton assiette dans la cheminée », pour prouver au père Noël que j'avais été un bon garçon et que j'avais mangé tout mon repas. Ce qui est plutôt extraordinaire, quand on y pense. Je me souviens m’être dit : « Il ne doit pas déjà être là, si ?

GRAVETT : J'ai cru comprendre que, pendant que vous travailliez sur Sacré père Noël, votre femme Jean était gravement malade.

BRIGGS : Oui, Jean était à l'hôpital pendant que je travaillais sur le livre. J'apportais des choses là-bas pour les lui montrer. La veille de Noël 1972, Jean était tombée malade : un énorme gonflement s'était formé sur tout un côté de son corps pendant la nuit. Nous étions morts de peur. Il n’y avait eu aucun signe avant-coureur, sinon que ses cheveux étaient ternes. Elle est morte d'une leucémie, peut-être provoquée par tous les traitements contre la schizophrénie qu'elle prenait.

GRAVETT : Vous aviez rencontré votre femme à l'école des beaux-arts ?

BRIGGS : Oui, Jean aussi était une artiste. Elle était schizophrène. Je savais qu’elle était malade quand nous nous sommes mariés, mais on était amoureux et l’on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un parce qu'il est schizophrène. Ma mère faisait preuve de jalousie à son égard et craignait qu'elle ne s'occupe pas bien de moi. Mais, avec sa schizophrénie, comment Jean aurait-elle pu faire ? Elle était de toute façon dans un autre monde. C'était déjà assez difficile pour elle de faire des allers-retours à l'asile pendant tout ce temps. Elle n'a jamais rien pu faire de ce que ma mère aurait voulu, comme coudre les rideaux.

Je me souviens que, lorsque nous avons emménagé ici, Jean a parlé aux voisins, des agriculteurs, très conventionnels. Mme Thomas lui a demandé : « Et quel jour cuisinez-vous, alors ? » Jean a seulement répondu : « Quoi ? » Jean était peintre. Elle exposait dans diverses galeries, mais elle ne travaillait pas. Son mental n’était pas toujours au beau fixe. On ne savait jamais à quoi s’attendre. Elle pouvait se montrer agoraphobe, claustrophobe, paranoïaque. Mais la schizophrénie peut avoir des côtés positifs. Elle était aussi très émotive, très inspirée et inspirante.

GRAVETT : Vous n’avez jamais eu d’enfants ?

BRIGGS : Non, ce n’est pas très bon pour les schizophrènes d’avoir des enfants, même si on espère toujours que ça va s’améliorer ou disparaître. Ça ne me dérangeait pas de ne pas en avoir. Elle est tombée enceinte par accident ; on s’est sérieusement intéressés aux landaus et puis elle a fait une fausse couche.

GRAVETT : Je sais que vous associez Noël à un autre événement triste.

BRIGGS : Oui, ma mère est morte à Noël en 1971, probablement d'un cancer. On ne dit jamais aux gens de la classe ouvrière ce qui ne va pas chez eux. On nous dit simplement « Nous allons faire des examens ». Quelques années plus tôt, elle avait eu des problèmes de reins. L'hôpital nous a téléphoné pour nous dire qu'elle luttait pour sa vie. Le temps qu'on arrive là-bas, elle était morte ; ils l'avaient abandonnée sur un brancard dans une chambre rudimentaire, à côté d'un paquet de produits d’entretien. Il m'a fallu beaucoup de temps pour dessiner cette séquence dans Ethel & Ernest. Mon père est mort neuf mois plus tard d'un cancer de l'estomac. De toute évidence, il ne voulait pas continuer sans elle. Il n'avait pas la volonté de vivre, de préparer le thé [c'est-à-dire le dîner] pour lui tout seul. Jusqu'à la fin, il mettait encore la table pour deux.

Ethel & Ernest (1998)

GRAVETT : Et malgré tous ces événements tragiques, Noël a été un élément important de vos histoires ?

BRIGGS : Eh bien, dans Sacré père Noël, Noël n’est pas si merveilleux que ça, hein ? Le livre met l'accent sur l’aspect ordinaire de la chose. C'est ce qui m'a intéressé. Il ne romance pas Noël. Mon père Noël fait référence à mon père. Noël était sa journée la plus intense de l'année, car il devait terminer sa tournée de lait à temps pour le déjeuner en famille. À son retour, la maison était remplie d'oncles, de tantes et de cousins, tandis que ma mère préparait la dinde dans sa petite cuisine. Il rentrait vers 13 h, 13 h 30, les mains aussi noires que celles d'un mineur et il se lavait à l'évier de la cuisine au milieu de toute la nourriture. La salle de bain était trop propre pour être salie. Après le déjeuner, on jouait aux cartes et à des jeux de société. Je me souviens d'un jeu de course de chevaux qui se jouait sur une bande de tissu qu’on attachait à la table de la salle à manger. En tournant une manivelle, on faisait vibrer le tissu et les chevaux miniatures s’élançaient dans un galop hésitant. C'était absolument merveilleux, ça fonctionnait sans électricité, simplement grâce à la vibration du tissu. L'un de ces jeux a été vendu aux enchères à Lewes récemment et j'ai essayé de l'acheter, mais il est parti à plus de 50 livres et je n'étais pas prêt à payer une telle somme.

GRAVETT : Comment êtes-vous passé de l’album illustré à la bande dessinée ?

BRIGGS : Je crois que j’ai d’abord choisi l’échelle à laquelle je voulais travailler. Je suis parti sur quatre bandes par page, puis j’ai réfléchi à ce que j’allais montrer sur chaque page. Chaque page est un petit chapitre, en fait. Il faut tourner la page et faire en sorte qu'il se passe quelque chose de nouveau ; on ne peut pas réaliser des scènes qui se prolongent d'une page à l'autre. Je connaissais déjà Tintin, par exemple, mais c’est surtout par la suite que je me suis vraiment intéressé aux bandes dessinées. Sacré père Noël a très bien marché, il a été publié en 16 langues, peut-être plus, et a remporté un autre prix Kate-Greenaway. J'ai fait une suite en 1975, intitulée Les vacances du sacré père Noël (Father Christmas Goes on Holiday).

Bogeyman, Snowman, Gentleman

GRAVETT : Dans la récente série télévisée de la BBC, Reading the Decades [2002], ils ont choisi de citer Fungus le bogey (Fungus the Bogeyman, 1977) comme l'un des best-sellers britanniques les plus marquants des années 1970.

BRIGGS : Ils ont choisi ce livre parce qu'il était soi-disant sensationnel et nouveau à l'époque — un humour horrible. Il n'aurait pas pu être publié plus tôt ; c'est ce qu'ils voulaient souligner.

Fungus le bogey (Fungus the Bogeyman, 1977)

GRAVETT : Il y a une forte tradition du grotesque dans les bandes dessinées britanniques pour enfants, comme dans Jonah ou The Nervs de Ken Reid.

BRIGGS : Oh oui, mais là c’était dans un livre pour enfants, donc c'était un peu différent.

GRAVETT : Il y a aussi la noirceur de Roald Dahl, mais Fungus a apporté plus de morve et de vomi. Et l'humour potache…

BRIGGS : Non. J'écrivais aux personnes qui font le film Fungus the Bogeyman hier soir. Il n'y a pas d'humour potache ou scatologique dans le livre. Le scénario de leur adaptation commence par un bruit de pet, ce qui selon moi n'est pas une bonne idée, même si ce n'est que le son du réveil. Ça donne le mauvais ton. Ils travaillent à cette adaptation cinématographique depuis sept ans et ils pensent que c’est enfin en train d’aboutir.

GRAVETT : Vous aviez parlé de Bob Hoskins pour le rôle principal.

BRIGGS : Il a toujours voulu le faire, il aurait été merveilleux. Il a dit : « C'est moi, c'est l'histoire de ma vie, ce livre. » Fungus devait être une comédie musicale mise en scène par Richard Eyre puis un film musical de la 20th Century Fox. Mais ces projets n'ont pas abouti. Ensuite, quelqu’un d’autre a voulu monter une comédie musicale sur scène dans l’optique de réaliser un film par la suite. Et un jeune compositeur que j'ai rencontré voulait écrire un opéra sur le livre. Il devait être adapté en 13 épisodes d’une demi-heure pour la télévision, mais aux dernières nouvelles, il s'agirait maintenant d'un projet en trois parties, trois fois une heure je crois, pour BBC4.

GRAVETT : Je pense qu’en film ça aurait brillamment fonctionné.

BRIGGS : Oui, s’il avait été réalisé comme Shrek. Un ami américain m'a dit qu'il pensait que Shrek avait été influencé par Fungus. Il a un visage semblable.

GRAVETT : Shrek est tiré d'un livre de William Steig.

BRIGGS : Oh, vraiment ? Mon Dieu ! L'un des premiers livres que j'ai achetés était un merveilleux petit recueil de dessins de Steig, tous sur le thème des enfants.

GRAVETT : Quelle a été la genèse de Fungus ?

BRIGGS : J'avais l'intention de faire un abécédaire de choses révoltantes, mais cela m'a semblé un peu faible, alors j'ai créé Fungus. Je tenais à éviter l'humour noir et à rester à la fois drôle et dégoûtant. L’intérêt de Fungus c’est que, comme nous tous, il se demande pourquoi il est en vie. L’histoire parle de la quête de sens. J'ai dit à l'éditeur : « Vous n'allez pas aimer et vous n'allez très probablement pas le publier ! ». J'ai été étonné de la facilité avec laquelle ils l'ont accepté, à l'exception de quelques éléments caviardés par ces rectangles noirs.

GRAVETT : Ces cases « censurées » ont donc d’abord été dessinées puis recouvertes ? Comme la case des toilettes de Fungus ?

BRIGGS : Non, celle des toilettes était d’origine. Je ne voulais pas dessiner ça ! Je recouvert cette case et cela m'a donné l'idée, lorsque l’éditeur a voulu modifier d’autres éléments, de faire la même chose pour m’éviter d’avoir à les redessiner. Ce qui a empiré les choses, car lorsqu’on recouvre quelque chose, on la fait paraître encore plus obscène ! Fungus est disponible depuis 25 ans maintenant, et c’est une bonne chose. Je pense que les enfants aiment Fungus parce que c’est un livre désordonné, vilain et qui sent mauvais ; c'est le renversement du monde de tous les jours. Et c'était ma déclaration de guerre contre la tyrannie des vieux bibliothécaires qui décidaient de ce que les enfants avaient le droit de lire.

Fungus the Bogeyman (1977)

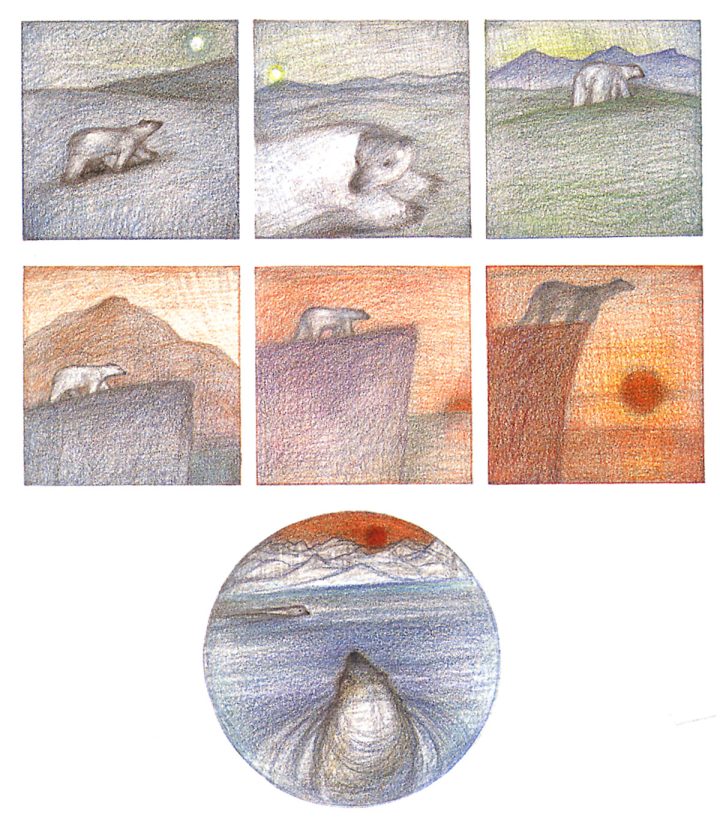

GRAVETT : Après la sauvagerie de Fungus, certaines personnes ont trouvé que Le bonhomme de neige était plutôt sentimental.

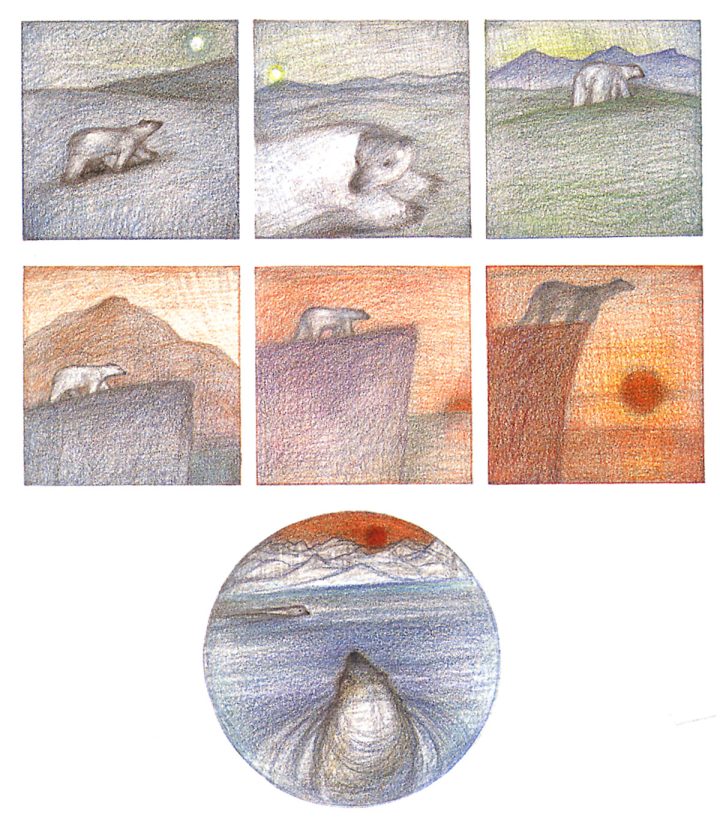

BRIGGS : J’avais besoin d’une histoire agréable, sans paroles, facile et rapide à faire, après Fungus qui avait été si long, si complexe et fastidieux, et qui s’intéressait à la boue et la vase. Vous remarquerez qu’il n'y a pas de scènes mièvres dans Le bonhomme de neige. Sauf dans le dessin animé, lorsque le garçon s'agenouille à la fin et trouve la neige fondue. Le bonhomme de neige est né d'une bande dessinée que j'avais eu des années auparavant et dans laquelle des bonhommes de neige prenaient vie. Elle m'est restée en tête, ça m’a semblé un bon thème à reprendre. Je l'ai dessiné avec des crayons de couleur, sans trait ni lavis d’encre ou d'aquarelle.

GRAVETT : Votre livre suivant, Gentleman Jim, paru en 1980, introduit les personnages de Jim et Hilda Bloggs.

BRIGGS : Je me suis inspiré de mes parents. Mon père n’était pas vraiment comme ça, mais ma mère était bien du genre à ne pas réfléchir et à s'occuper de faire la poussière, sans jamais défier l'autorité.

GRAVETT : C'est une histoire très drôle et très touchante. J'ai été surpris de découvrir que Gentleman Jim n'est plus disponible.

BRIGGS : En effet, on ne réimprime plus les livres épuisés de nos jours. Seuls les gros succès comme Fungus, Sacré père Noël et Le bonhomme de neige sont encore en circulation. Quand souffle le vent existe toujours, mais seulement en version souple. C'est dû à cette situation ridicule de l'édition, quand l'éditeur se demande : « Combien allons-nous en imprimer ? 5 000, 50 000, 100 000 ? ». Ils fixent les tirages au petit bonheur la chance. Ils investissent d'énormes sommes d'argent, ils se disent « Ça va être un gros succès », et puis ils se retrouvent avec des milliers d’invendus sur lesquels ils ont perdu de l'argent. Ils doivent payer pour le stockage, les livres sont transportés dans tout le pays par des convois de camions qui circulent la nuit, c’est très coûteux. Une solution serait d’utiliser la technologie de « l’impression à la demande » : on se rend dans l'équivalent d'une librairie, on annonce « Je veux le nouveau Untel », et il est imprimé sur-le-champ. Non pas au format électronique, mais sur papier. De cette façon, on vend et produit à la demande au lieu de suivre l'absurdité du système actuel. J'ai dû acheter des livres du Bonhomme de neige chez un déstockeur à Lewes. Je leur ai dit : « Ce ne sont pas des invendus » et on m'a répondu : « Non, non, techniquement, ce sont des retours. » Ce qui signifie qu'ils ont été sortis de la librairie, qu'ils n'ont pas été vendus mais renvoyés. Et ils ne sont pas autorisés à les vendre comme neufs s'ils ont été retournés. Ils étaient impeccables, sans aucun problème. Alors j'ai dit : « Je ne peux pas les laisser traîner. C'est mauvais pour l'image ! En plus de ça, les gens vont aller en bas de la rue pour l'acheter au prix fort, à 10 ou 15 livres, puis venir ici et le trouver à 4,50 livres ; ils seront embêtés ». J'ai donc acheté le lot, une vingtaine d'exemplaires. Il m'a fait un prix. Juste pour les retirer du magasin. Mais c'est un système ridicule. C'est tellement agaçant.

Le bonhomme de neige (The Snowman, 1978)

Quand souffle le vent

GRAVETT : Dans Gentleman Jim, les Bloggs se heurtent aux forces de l’ordre et à la société. Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de les impliquer dans une guerre nucléaire dans Quand souffle le vent en 1982 ?

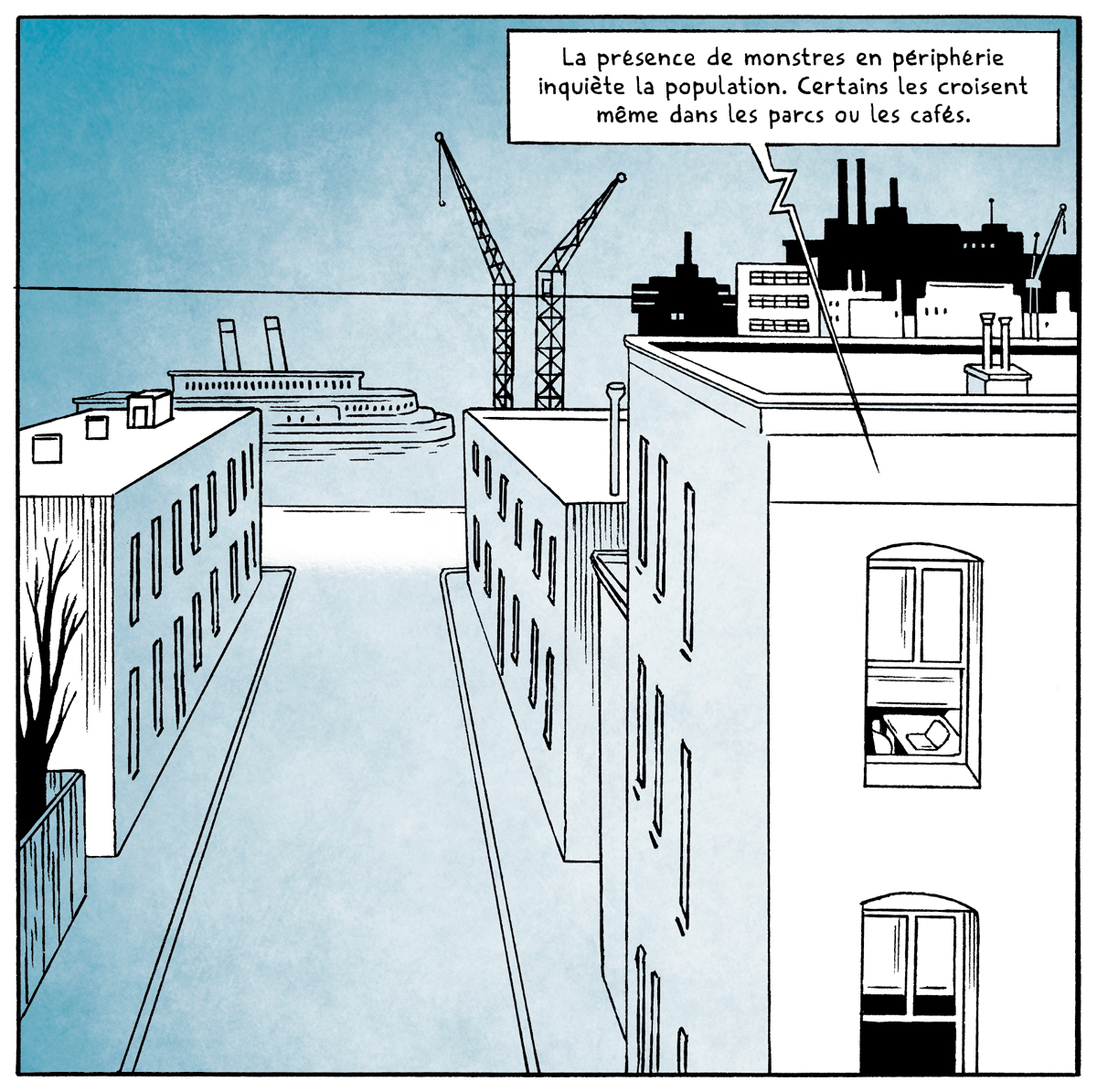

BRIGGS : Je regardais un documentaire de l’émission Panorama à la télé, sur les plans d'urgence nucléaire. Ça m'a beaucoup touché et je me suis dit : « Voilà mon prochain livre ». Je voulais savoir ce que les gens feraient vraiment en cas d'attaque nucléaire. J’ai été révolté par la propagande gouvernementale. Les autorités minimisaient la situation en prétendant que c'était comme la Seconde Guerre mondiale, alors que c’était rudement différent. Je voulais que les gens sachent ce qu’il en était, pour qu'ensuite ils puissent se faire une opinion.

GRAVETT : Il me semble que vous jugiez la Campagne pour le désarmement nucléaire un peu simpliste, mais vous y avez quand même adhéré, n'est-ce pas ?

BRIGGS : Oui. C'est toujours simpliste, mais c'est la seule chose à faire ; tout le reste n’est que pure folie. La CND n'aboutira peut-être à rien, mais continuer à acquérir de plus en plus d'armes alors que nous pouvons déjà nous faire exploser 20 fois en morceaux les uns les autres, c’est encore plus fou.

GRAVETT : Pensez-vous que votre livre a contribué à sensibiliser le public à ce problème ?

BRIGGS : Oui, à en juger par les lettres que j'ai reçues, de personnes disant qu'elles n'y avaient jamais pensé avant ça.

GRAVETT : Était-ce votre intention ?

BRIGGS : Je voulais simplement dépeindre la situation comme si elle était tout à fait réelle. C'est le même fonctionnement que pour Fungus, Sacré père Noël, ou Le bonhomme de neige, des situations imaginaires ou, dans le cas de Quand souffle le vent, trop réelles. La plupart de mes idées semblent reposer sur une simple prémisse : « Supposons que quelque chose d'imaginaire est tout à fait réel et procédons logiquement à partir de là ». Qu'allons-nous faire, vous et moi, lorsque nous entendrons l'annonce « Ils arrivent ! » ?

GRAVETT : Au moins, les Bloggs ont reçu leurs brochures gouvernementales ! Tout le monde va se référer à son exemplaire de votre livre pour savoir ce qu'il faut faire ! Quand souffle le vent a également été une pièce radiophonique très réussie. Avez-vous craint que les gens, en entendant ces messages d’alerte nucléaire à la radio, ne pensent que c'était réel et ne paniquent ? Comme pour l’adaptation de La guerre des mondes par Orson Welles en 1938 ?

BRIGGS : Oui, j'ai dû réécrire le texte. Entendre Brian Perkins, animateur de Radio 4 et voix de la BBC, faire l'annonce dans le studio m'a donné des frissons. Sa voix était si reconnaissable et si porteuse d’autorité que j'ai dû faire fredonner Hilda Bloggs pour que les auditeurs se rendent compte qu'il ne s'agissait pas d'une vraie annonce.

GRAVETT : Quand souffle le vent a marqué un tournant dans la perception de votre œuvre. Auparavant, vous n'étiez qu'un illustrateur de livres pour enfants. A-t-il été difficile de persuader vos éditeurs de vous laisser aborder ce sujet beaucoup plus sombre ?

BRIGGS : Non, je ne me rappelle aucune résistance.

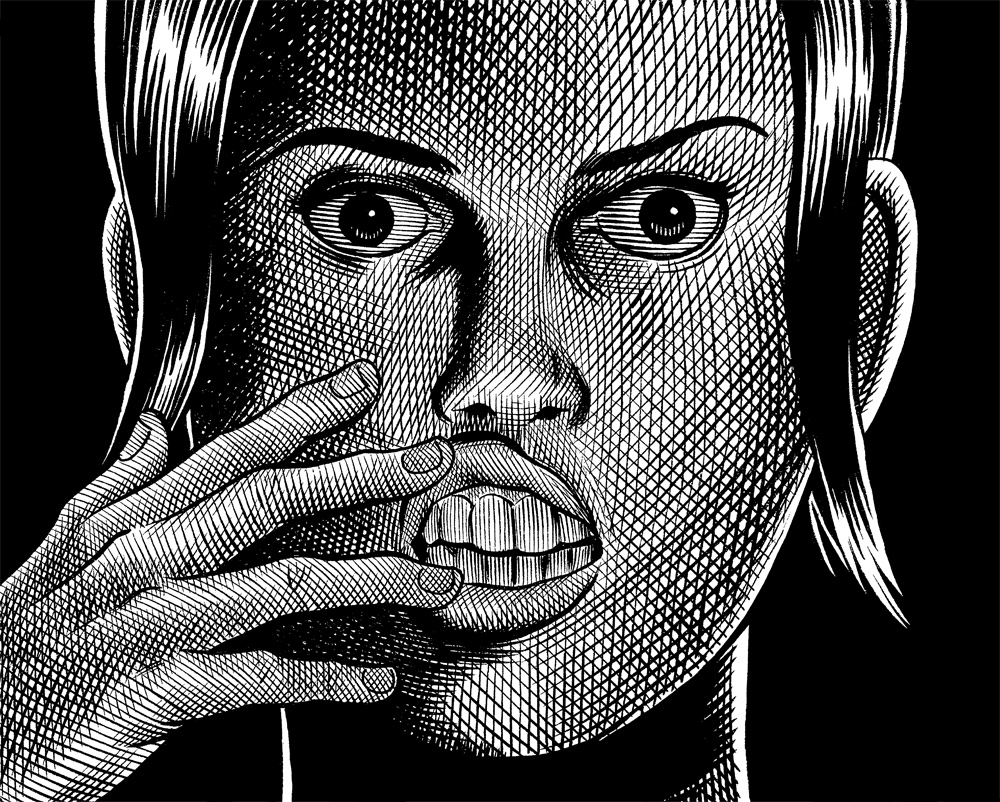

Quand souffle le vent (When the Wind Blows, 1982)

GRAVETT : Mais le livre a suscité une controverse et a même fait l'objet d'un débat au Parlement.

BRIGGS : Oui, on a envoyé des exemplaires à tous les membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords. Il a dû y avoir une certaine indignation. Lady Olga Maitland était furieuse et a déclaré que c’était de propagande du CND. Des manifestations ont eu lieu devant le Whitehall Theatre aussi, à 50 mètres de Downing Street, lorsque j’ai joué une pièce sur le livre. Je ne sais pas s’ils avaient pris une location ou si leur quartier général se trouvait justement là, mais ils ont accroché des bannières, des banderoles, des drapeaux de l'Union Jack et des haut-parleurs diffusant « Land of Hope and Glory ». Je me suis beaucoup impliqué dans cette pièce. Je l'ai écrite. Ils l’ont vraiment très bien produite. L'explosion et l'effondrement de la maison ont été superbement mis en scène, avec des rayons lasers et tout. Mais il n'y avait pas de péripéties, juste ces deux personnes qui errent sur la scène, mourantes, puis qui meurent. Donc il n'y avait pas de conflit à proprement parler.

GRAVETT : Mais pourquoi cette sobre histoire à huit clos fonctionne-t-elle en bande dessinée et pas au théâtre ?

BRIGGS : Il faut plus d'action, plus de conflits dans une pièce de théâtre, avec des gens qui entrent et qui sortent. Il n'y avait que deux personnages et c'est devenu un peu ennuyeux. Le son était tellement bon que, lorsque nous l'avons jouée à Bristol, l'un des haut-parleurs a pris feu ! Avec de vraies flammes ! Les pompiers sont devenus presque fous. Et les responsables de la sécurité s’inquiétaient des lasers et du fait qu'ils pouvaient abîmer les yeux des gens.

GRAVETT : Les effets pyrotechniques de la pièce de théâtre et l’aspect spectaculaire, sensationnel du film d'animation sont justement ce que l'on ne trouve pas dans la bande dessinée. C'est très modeste, juste de l’encre sur du papier, et le lecteur doit faire l'effort de s'impliquer. Pour le lecteur, il y a un vide à combler dans les bandes dessinées !

BRIGGS : Oui, j'aime ce principe, mais on ne peut pas penser à la façon dont le lecteur va l'interpréter ; il faut simplement se lancer et le faire.

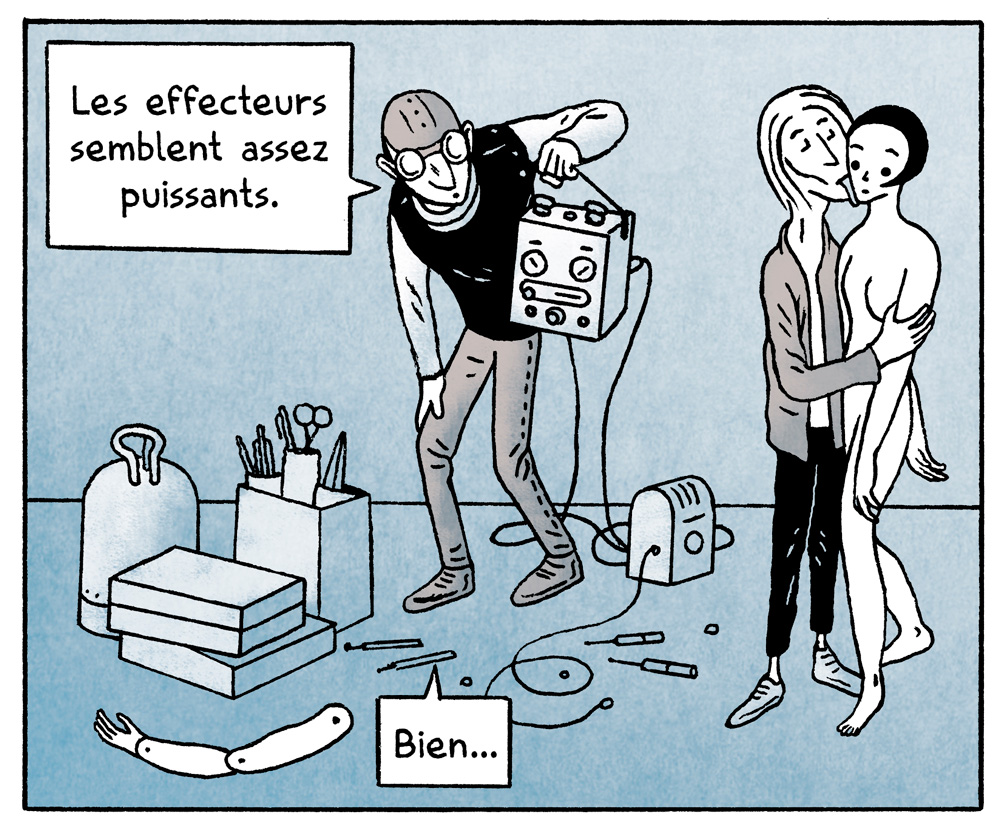

GRAVETT : Comment avez-vous l'habitude de travailler sur vos histoires ?

BRIGGS : Lorsque j'ai fini de faire le tri dans mes idées pour un livre, je fais un crayonné pour le montrer aux éditeurs. C'est la partie sympa. Le plus complexe, c'est d’établir précisément le découpage. J'écris tout le texte à la main, puis je le découpe et le répartis (par exemple, sur 20 planches pour une histoire de 40 pages) pour voir combien de place il occupe et combien il en reste pour les images. Pour Quand souffle le vent, j'avais sans cesse de nouvelles idées et je devais revoir la mise en page à chaque fois. Ajouter quatre cases supposait de réarranger toutes les autres et de les rendre un peu plus petites. Lorsque tout est organisé, je travaille sur chaque double page. Je mets en place le trait au crayon, je procède à son encrage, je fais le lettrage à la loupe et je colorie à l'aquarelle et aux crayons de couleur. Deux ans peuvent s’écouler entre le moment où je propose l'idée d’origine à l’éditeur et celui où je remets les planches finales à partir desquelles l'imprimeur pourra procéder à l'impression.

Une fois, j'ai noté le temps nécessaire pour réaliser deux pages de Quand souffle le vent : 20 heures pour le crayonné, 18 heures pour l'encrage, 25 heures pour la mise en couleur. Et tout cela n’arrive qu’après des mois et des mois de recherche d'idées, d'écriture et de découpage. Je suis toujours agacé par le temps que ça me prend. Ça m'exaspère, c’est tellement laborieux, quelle idée de trimer comme ça à mon âge. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est la méticulosité qu’il faut avoir pour obtenir un lettrage bien régulier, et aussi pour tout le processus de séparation en films. De nos jours, les éditeurs essaient de nous faire faire tous les lettrages sur des films séparés, mais je refuse de faire comme ça tant qu’il y a un fond blanc. Par contre, s'il est en couleurs, il faut le faire pour éviter que l’encre ne se diffuse trop. Ça n’a pas l’air un tel travail quand vous voyez le résultat imprimé dans un livre. Mais lorsque vous mettez toutes les pages au mur, qu’elles recouvrent tout le fond de votre studio et que vous avez tout écrit vous-même, c’est autre chose, il y a des centaines de mots. Même lorsque j'ai illustré les albums de Bert, écrits par Allan Ahlberg, j’ai dû faire 54 petits tableaux à chaque fois. Je devais dessiner le même foutu personnage une cinquantaine de fois. Je sais que ce n'est rien comparé à l'animation, mais c'est plutôt répétitif et ça me déprime. Je deviens vieux et grincheux ! C'est une chance de pouvoir faire ce genre de travail et de continuer à le faire à cet âge, vraiment. Mais je dois avouer que je trouve ça de plus en plus laborieux.

Quand souffle le vent (When the Wind Blows, 1982)

GRAVETT : Travaillez-vous au format d’impression, ou à plus grande échelle ?

BRIGGS : Je dessine toujours grandeur nature. Dessiner en plus grand serait encore plus laborieux. Cependant, lorsqu’on dessine à plus grande échelle et qu’on réduit les planches ensuite, c'est plus joli. Ça donne l'impression que le dessin est mieux qu’il n’est. Les Suisses ont réalisé une édition miniature de Sacré père Noël, avec de toutes petites images. Je l'ai trouvée fantastique. Les images pouvaient être réduites à environ un quart de leur taille d'origine grâce à la réduction photographique. Et elles étaient tellement plus belles à tous points de vue, plus nettes. Je n'avais jamais réalisé qu'il était possible de faire des cases d'environ 5 par 2,5 cm. Alors, quand j'ai commencé à faire Quand souffle le vent, je me suis dit que j'allais utiliser un grand format avec de toutes petites images, parce que j'avais tellement de choses à mettre dedans. Et ça a bien fonctionné. Pas besoin de faire des cases trop grandes, on peut en faire de beaucoup plus petites.

GRAVETT : Avez-vous lu Gen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa, qui traite du bombardement d'Hiroshima ?

BRIGGS : Oui. Je suis partagé à propos de Gen. L’intention est bonne, mais c’est si vulgairement dessiné, avec tous ces personnages à la bouche grande ouverte à chaque page… Cela dit, il ne faut pas être trop sévère. Je pense que, lorsque vous évoquez la guerre nucléaire, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous traitez l'horreur de manière symbolique, auquel cas le récit prend une dimension artistique ou féérique ; soit on traite l'horreur de manière réaliste, comme dans Gen où les gens se promènent avec des pointes de verre qui dépassent de leur corps, tels Jack Frost, et on se dit : « C'est ridicule ». On sait que ces choses terribles se sont produites, mais elles sont tellement horribles qu’on ne peut pas les représenter. Ça devient de la pantomime et cette approche mène tout droit à la comédie horrifique : l'horreur est telle qu'elle en devient comique. La suggestion est beaucoup plus puissante.

Adaptations animées

GRAVETT : Vous êtes-vous beaucoup impliqué dans le film d'animation Quand souffle le vent (When the Wind Blows, 1986) ?

BRIGGS : Pas tellement, à vrai dire. Je l'ai trouvé assez bon. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé et il y avait des choses un peu bêtes dedans. C'était un travail énorme ; une heure et demie de dessin animé. Vraiment incroyable.

GRAVETT : Que pensez-vous des adaptations de vos livres ?

BRIGGS : Je n'aime pas beaucoup les adaptations de mes propres productions.

GRAVETT : Vous avez participé à toutes ces adaptations, à des degrés divers, n'est-ce pas ?

BRIGGS : Oui. L'année dernière, j'ai écrit le scénario d’un film d’animation d'une demi-heure pour la chaîne de télévision Channel 4 : Ivor l'invisible (Ivor the Invisible, 2001). Je ne le ferai plus jamais, parce que c’est impossible d’obtenir ce qu’on a en tête. Et ce n'était pas une très bonne idée de toute façon.

GRAVETT : J'ai cru comprendre que vous aviez d'abord envisagé d'en faire un livre ?

BRIGGS : Oui, et puis j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. Mais ils voulaient en faire un film. Et ensuite, ils ont produit un livre basé sur le film ! Ce qui fonctionne encore moins bien ! Oh, mon Dieu ! Se baser sur des images du film pour sortir un livre en quelques semaines. C'est de la folie. Le directeur artistique du film a sélectionné des tas d'images du film, les a envoyées à Channel 4 Books et un graphiste a dû passer en revue 600 de ces images pour élaborer une trame, un travail horrible. Je n'ai pas du tout participé à ce travail. Tout s’est fait à une vitesse incroyable. Le film était à peine sorti qu'ils en faisaient déjà un livre. Tant que le film est encore « chaud », il faut sortir le livre. Je ne recommencerai pas. Quand vous faites un livre, vous devez vous occuper du scénario, de la mise en images et de la conception graphique. C'est déjà pas mal pour une seule personne mais vous pouvez contrôler l'ensemble. Avec un film, il y a le scénario, les dessins, la conception et le montage, mais il y a aussi le son, les voix, la musique et le mouvement, tous ces éléments. Personne ne peut contrôler tout ça, à moins d'être un réalisateur de premier plan comme Spielberg ou autre et d'avoir le cerveau pour le faire. Et si vous demandez une chose en particulier, on vous répond généralement : « Oh, on ne peut pas faire ça, c'est trop cher. »

GRAVETT : Vos livres deviennent simplement une source d'inspiration, ils sont à la base de ces films...

BRIGGS : Oui, et puis ils se lancent dans leur truc et parfois ce n'est pas tout à fait juste. Ces réalisateurs jettent un œil au livre et puis : « Oubliez ça, maintenant nous allons faire notre film ! »

Le bonhomme de neige (The Snowman, 1978)

GRAVETT : Vous n'étiez pas aussi mécontent du dessin animé Le bonhomme de neige (The Snowman, 1982) ?

BRIGGS : Non, Le bonhomme de neige était bien. Je ne le dénigre pas du tout. C'était un film superbe, avec une musique superbe, il n'y avait rien à redire. Et, comme je l'ai dit à tout le monde, je n'en revendique aucun mérite ; tout ce qui est dans le film et qui n'est pas dans le livre n'est pas de moi. J'étais même opposé à ce que les personnages rendent visite au Sacré père Noël parce que je trouvais l’idée un peu ringarde, mais ça fonctionne parfaitement.

GRAVETT : Et aujourd’hui, que pensez-vous du projet Fungus ? Est-ce qu’ils comprennent le livre ?

BRIGGS : Oui, ils en ont compris l’esprit, jusqu'à un certain point. C'est difficile à évaluer car je n'ai rien vu de concret ; j'ai juste lu des scripts pendant le week-end. Je ne suis pas sûr de ce que ça va donner sur le plan technique. Ils ont d'abord essayé l'animation, puis ils ont travaillé avec des animatroniques au cours des cinq ou six dernières années. Mais la technologie évolue tellement vite qu'après deux ans de travail sur les animatroniques, les effets spéciaux numériques sont arrivés, dépassant tout ce que l'on pouvait faire avec les animatroniques. Ils ont ensuite changé de pays, passant des États-Unis au Canada et maintenant à l'Angleterre. J’ai reçu un paquet de choses à ce sujet. Je vais essayer de m'impliquer le moins possible, en fait, parce que c'est très frustrant. C'est ce que dit Philip Pullman. Ils adaptent les livres de sa trilogie À la croisée des mondes (His Dark Materials, 1995-2000) et il n'aura absolument rien à voir avec ça. D'une part, ça prend énormément de temps et, d'autre part, c'est très frustrant.

GRAVETT : Au moins, avec vos livres, vous avez un contrôle presque total. Recevez-vous beaucoup de retours de la part des éditeurs ?

BRIGGS : Pas beaucoup. Ils sont très utiles, les éditeurs, mais leurs retours arrivent toujours plus ou moins à la fin. Ils disent « C'est trop long, coupez ça » ou « C'est répétitif ».

GRAVETT : Vous ne voyez donc pas d'inconvénient à ce qu'il y ait quelques allers-retours constructifs.

BRIGGS : Non, il n’y a qu’une seule personne, pas un comité entier. Nous avons eu des réunions à Channel 4 avec 13 personnes autour de la table. Deux ou trois personnes ont voulu faire adapter au cinéma mon livre Ug et j'ai refusé, parce que même si vous ne l'écrivez pas, il y a toujours des réunions interminables. « Pouvez-vous venir à l'audition, pour voir ce que vous en pensez ? » J'ai dit non à un film sur Ethel & Ernest et non à un film sur Ug pour le moment. Cela demande tellement de temps. On me dit : « Oh, mais vous ne l'écrivez pas et vous ne le concevez pas. » Mais il y a toujours quelque chose. Là, il est question que je rencontre les gens de Fungus, ce qui ne manquera pas d'arriver un jour ou l'autre. C’est difficile de trouver un équilibre.

GRAVETT : Qu'est-ce qui vous a poussé à entamer une collaboration avec l’auteur Allan Ahlberg sur sa série Bert, après toutes ces années où vous écriviez vos propres histoires ?

BRIGGS : On ne m'avait pas demandé d'illustrer quoi que ce soit depuis une éternité, mais j'ai tellement aimé son histoire que j'ai tout de suite accepté. C’est moi qui ai eu l'idée de mettre ces énormes titres de chapitres. Je les voulais encore plus grands pour qu'ils aient l'air encore plus ridicules. Mais les éditeurs ont refusé. Je voulais que les livres soient minuscules (15 cm par 10 cm) et que nous en fassions quatre ou six, pour pouvoir les mettre dans un coffret et l'appeler « Bert's Box » [« La Boîte de Bert »] ! Mais les gens du marketing ont dit que les petits livres ne se vendent pas. J'ai répondu : « Et Beatrix Potter, Thomas le petit train (Thomas the Tank Engine, 1945-), les Monsieur Madame (Mr. Men, 1971-) ? ». Les petits livres ne se vendent pas ; mais où étaient-il passés pendant le dernier demi-siècle ? C'est de la folie !

Ce qui me dérange, c'est que les gens pour lesquels je travaille n'étaient pas nés lorsque j'ai commencé cette aventure. L'éditrice et la graphiste (très gentilles, rien à redire) sont des jeunes femmes chics d'à peine 30 ans ; et l’autre jour je me suis dit que, lorsque j'ai remporté la médaille Kate-Greenaway en 1966, elles n'étaient même pas nées. Elles devaient avoir environ 3 ans lorsque mon Sacré père Noël est sorti. Elles l'ont probablement lu quand elles étaient petites filles. Non pas que je les dénigre, mais c'est un choc de travailler avec des gens dont je pourrais être le père.

Ethel, Ernest et Raymond

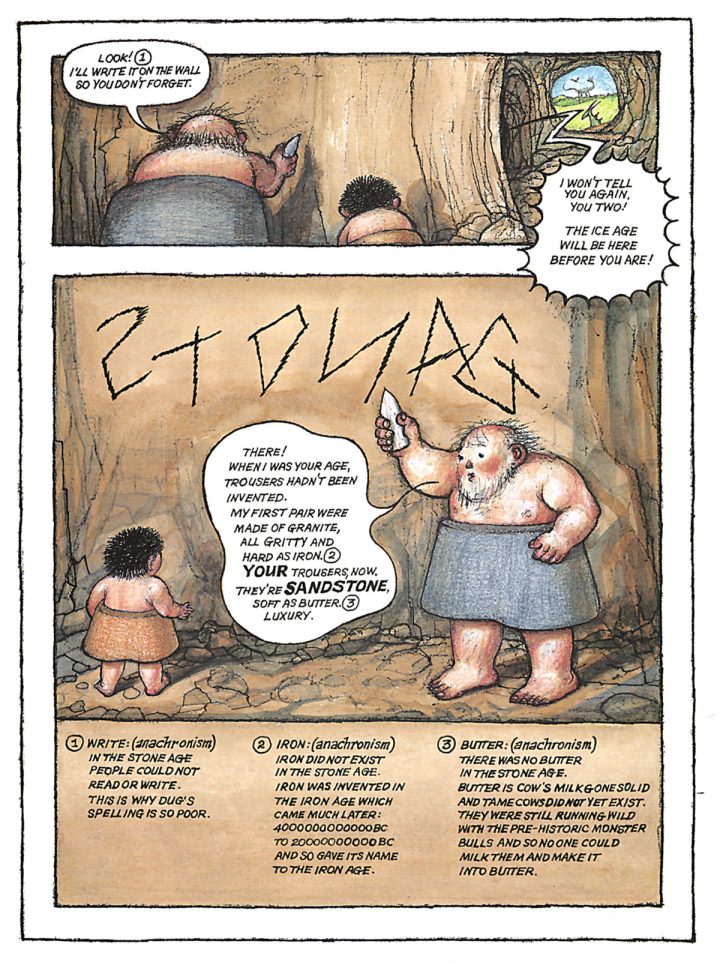

GRAVETT : Vos parents ont été des sources d'inspiration pour plusieurs de vos livres, mais dans Ethel & Ernest, en 1998, vous avez raconté leur véritable histoire.

BRIGGS : Oui. Mon père était laitier, ma mère travaillait comme femme de chambre et, après leur mariage, comme employée de bureau. Ils ont vécu dans la même maison mitoyenne, à Wimbledon Park, dans le sud de Londres, pendant 40 ans. Ils ne sont jamais allés une seule fois à l'étranger. Après avoir pris leur retraite, ils sont allés une fois dans les îles Anglo-Normandes et cela les a complètement émerveillés.

Ethel & Ernest (1998)

GRAVETT : Le livre s'ouvre sur leur première rencontre.

BRIGGS : Oui, c'est ainsi que ça s'est passé. Ma mère secouait un plumeau par la fenêtre quand mon père est passé à vélo. Le timing était si exact ; une table de plus à dépoussiérer, et il était parti. Elle avait 34 ans, c’était déjà une « vieille fille » : c’était très tardif pour se marier à l'époque. Mais elle a attiré son attention et il s'est arrêté. Le lendemain, elle guettait son passage et cela a duré quelques jours, jusqu'à ce qu'il lui rende visite avec un bouquet de fleurs. Ça a dû être embarrassant, car il ne connaissait pas son nom et ne pouvait donc pas savoir qui demander.

GRAVETT : J'ai remarqué la peinture circulaire que vous avez faite d'eux deux sur cette porte d'armoire, avec votre mère en train de tricoter pendant que votre père regarde la télévision.

BRIGGS : À l'époque où j'étais aux beaux-arts, je les ai persuadés de poser pour moi afin que je puisse m'entraîner à peindre des portraits.

GRAVETT : Et vous me parliez de cette cruche chinoise.

BRIGGS : Ma mère l'utilisait pour ranger les factures — toujours payées à temps, bien sûr. Je ne sais pas comment ils se débrouillaient sans compte en banque. J'ai un tiroir entier à l'étage pour mes papiers domestiques. Mais ils n'ont jamais semblé avoir quoi que ce soit ; juste l'argent du salaire de mon père, qu'il remettait à ma mère chaque semaine. Ils vivaient juste au jour le jour, péniblement, comme tout le monde à l'époque.

GRAVETT : S'aimaient-ils ?

BRIGGS : Oui, je suis sûr qu'ils étaient heureux ensemble, si tant est qu'on puisse être heureux. Mon père lui apportait des fleurs chaque semaine. C’est triste, mais je crois qu'il l'aimait plus qu’elle ne l’aimait. Ma mère aurait voulu que mon père soit quelqu'un de mieux. Elle le harcelait toujours pour qu'il obtienne des promotions. Qu’il soit plus raffiné, plus bourgeois. Mais il aimait faire sa tournée de lait, il ne voulait pas s'asseoir et s’enfermer dans un bureau. Elle réprimandait toujours mon père parce qu'il agitait sa cuillère en l'air. Il était terriblement bruyant et lourd. Il avait l'habitude de faire des claquettes sur le lino de la cuisine, avec ses chaussures à semelles cloutées. Il aurait probablement mieux fait d’éviter. Elle aurait eu plus de respect pour lui s'il avait été un col blanc. Si elle avait pu épouser un employé de banque, elle l'aurait fait. Avant mon père, elle était sortie avec un plongeur en haute mer : il y avait plus de perspectives.

GRAVETT : Si j’ose dire, d'après le livre, votre mère apparaît un peu comme une snob conservatrice de la classe ouvrière.

BRIGGS : Je pense qu'elle a pris ses grands airs dans la maison où elle travaillait. En travaillant pour des gens huppés, elle a découvert les petites assiettes et les couteaux à poisson. Elle était un peu empruntée et plutôt naïve sur le plan sexuel. Elle devait considérer le sexe comme une chose « peu digne d'une dame ». Elle a eu une vie incroyablement protégée. Lorsqu'elle était jeune, elle est rentrée de l'école en courant et en criant de terreur à cause de tout ce sang : elle ne savait pas que c’étaient ses premières règles.

Ethel & Ernest (1998)

GRAVETT : Quelle était votre relation avec votre mère ? Vous étiez enfant unique ?

BRIGGS : Oui, elle avait 38 ans quand je suis né, ce qui était considéré comme très vieux. Elle venait d'une famille de 11 enfants, alors j'imagine qu'elle avait toujours souhaité avoir une famille nombreuse. Mais elle a failli mourir en me donnant naissance et on lui a dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'autres enfants. Ma mère m'idolâtrait et disait oui à tout ce que je voulais faire. Mon père s'est effacé. Il lisait le journal à table et je me rends compte aujourd'hui qu'il s'était exclu d'une manière un peu enfantine. Je pense qu'il s'est senti blessé. En grandissant, j'ai trouvé toute cette situation terriblement embarrassante. Au fil du temps, lui et moi nous embrassions presque lorsque nous nous rencontrions. Enfin, je lui faisais une bise sur la joue et il me la rendait.

GRAVETT : En tant qu'enfant unique, vous êtes-vous déjà senti privé ou isolé ?

BRIGGS : Eh bien, je n'avais jamais rien connu d'autre, alors à quoi pouvais-je comparer ça ? Je n'étais pas conscient d'avoir été enfant unique. Quand on est jeune, on ne pense pas que c'est anormal. Je suppose que cela vous rend plus proche de vos parents parce qu'ils sont toute votre famille. J'étais plus proche de ma mère. Cela pouvait devenir assez désagréable parce qu'elle formait une alliance avec moi, comme la plupart des mères de son genre je suppose, qui s'intéressent plus à leur enfant qu'à leur mari. Ça semble se faire assez naturellement, mais une fois que le mari a rempli sa fonction, tout se résume à l'enfant et le mari passe à l'arrière-plan. Je pense que ce genre de femme simple, peu sophistiquée, a tendance à concentrer tout son amour sur ses enfants. Ma mère et les gens de sa génération, avec leur manque d'éducation, ne peuvent pas en être blâmés. Elle a projeté tout son amour sur moi et a légèrement battu froid à mon père. J'étais la prunelle de ses yeux parce que j'étais tout ce que mon père n'était pas. J'étais éduqué : je pouvais potentiellement appartenir à la classe moyenne, devenir un homme respectable, portant un costume et une cravate, comme elle l'espérait, un genre de directeur de banque, mais cela ne s'est pas tout à fait produit ! Je ne la voyais jamais sans ce fichu peigne. En voilà un exemple : elle voulait qu’on ait toujours les cheveux propres et bien coiffés.

La sexualité n’était jamais abordée. Ils étaient tous les deux très complexés par le sexe. Je me souviens d'un livre qui avait été distribué à l'école et qui montrait un bébé grandissant à l'intérieur d'une femme. J'étais sidéré. Je n'ai atteint la puberté qu'après avoir quitté l'école. À 14 ans, alors que j'étais plutôt doué pour les jeux, je me suis soudain retrouvé entouré d'hommes immenses avec des torses poilus et des bites énormes, tandis que je n'étais encore qu'un petit garçon. Je n'ai pas eu de petite amie avant l'âge de 17 ans, et même à ce moment-là, comme je vivais encore à la maison, nous ne sommes pas allés très loin. L'idée de mettre une fille enceinte et d'être renvoyé de l'université était trop terrifiante. J'ai bu ma première bière à 21 ans.

Ethel & Ernest (1998)

GRAVETT : Pourquoi avez-vous souhaité faire une biographie de vos parents ?

BRIGGS : Je voulais écrire quelque chose sur le passé et sur cette maison, parce qu'elle représente une si grosse partie de ma vie. En dehors de mon service militaire, c'est là que j'ai vécu mes 25 premières années.

GRAVETT : Avez-vous travaillé essentiellement de mémoire ou êtes-vous retourné dans votre maison ?

BRIGGS : Je suis retourné à Ashen Grove quelques fois, mais je me souviens de tant de choses, même du motif du papier peint dans le placard-séchoir.

GRAVETT : Qu'est-ce que cela vous a fait de travailler à partir de vos souvenirs, plutôt que de principalement faire appel à votre imagination, comme pour vos autres livres ?

BRIGGS : Je voulais être le plus précis possible. Je devais donc me concentrer si étroitement sur chaque détail que parfois je dessinais des choses que j'avais oublié que je connaissais. Comme le panier où le linge sale était déposé, sous l'évier, que j'avais complètement oublié. L'aspect de la boîte à thé : rouge avec des lettres dorées inclinées. Le loquet de la porte de la commode, la façon dont mon père tirait toujours le tiroir, lorsqu'il s'asseyait sur son siège habituel dans la cuisine, pour s’en servir d’accoudoir. Je l'ai mis.

GRAVETT : Avant la mort de vos parents, aviez-vous déjà commencé à avoir du succès ?

BRIGGS : Eh bien, ils sont morts en 1971, je gagnais alors déjà ma vie. Oh, et puis j'avais gagné la médaille Kate-Greenaway. Ma mère ennuyait les voisins à mort là-dessus.

GRAVETT : Que pensez-vous que vos parents auraient pensé de votre succès et de votre vie actuelle ?

BRIGGS : Je pense que ma mère aurait été déçue que je n'aie jamais eu d'enfants. Elle aurait certainement été perplexe quant au fait que j'ai une compagne depuis 20 ans. Elle aurait adoré que je sois passé à la télévision et dans les journaux.

GRAVETT : Êtes-vous comme vos parents ?

BRIGGS : D'une certaine manière, pas du tout. Ils ne comprenaient tout simplement pas les choses qui font de moi ce que je suis, comme l'art ou le jazz. Mais j'ai une obéissance de classe ouvrière et une peur de l'autorité que je tiens d'eux, comme quand j’ai peur de me garer au mauvais endroit ou de ne pas payer mes impôts à temps.

GRAVETT : De qui tenez-vous le plus, de votre mère ou de votre père ?

BRIGGS : On m'a dit que mon père avait l'habitude de descendre les escaliers à toute vitesse. Je fais la même chose. J'ai peut-être un peu du snobisme de ma mère. Lorsque je suis allé aux beaux-arts, je suis devenu terriblement snob. Je détestais que ma mère étende le linge dans la cuisine. Chaque fois qu’on se levait, on se prenait un foutu drap en plein dans les yeux. Et sur le plan physique, ma bouche se fissure dans les coins, exactement comme celle de ma mère.

Mon père avait certains rituels. Il se lavait toujours dans l'évier de la cuisine. Lorsqu'on lui suggérait d'utiliser la salle de bains, il répondait : « Je ne peux pas faire ça, fiston, je suis dégoûtant ! ». On aurait dit que la salle de bains était traitée comme une salle du trône et n'était utilisée que pour les grandes occasions. Il avait ce truc avec le bain. Il l'a toujours considéré comme une activité un peu dangereuse. Il n'en prenait qu'un par semaine. Il devait s'envelopper dans ses vêtements de nuit et se coucher immédiatement, au cas où il attraperait un rhume. Il s'étonnait que je puisse prendre un bain au milieu de la journée et m'asseoir ensuite dans le jardin. Pour lui, c'était la mort assurée. Il était un peu fanatique du bricolage. Il s’était mis en tête de coffrer de magnifiques balustres édouardiens dans des panneaux agglomérés. Tout ce qui était lambrissé, il voulait le recouvrir d’aggloméré pour le rendre plus moderne.

GRAVETT : Pendant la guerre, vous avez été évacué de Londres. Est-ce que ça a été une période difficile pour vous qui étiez loin de chez vous ?

BRIGGS : J'ai rêvé quelques fois de m'enfuir et de rentrer chez moi, mais c'était confortable. C’est ma tante et son amie qui se sont occupées de moi. C'était mieux que d'aller chez des étrangers. Elles m'ont accueillie pour éviter qu'un étranger ne soit cantonné chez elles. Ils envoyaient des officiers d'évacuation là-bas, qui disaient : « Vous avez cette chambre, donc vous pouvez en accueillir deux. » J'avais l'habitude de dessiner sur les lettres que j'envoyais à la maison.

GRAVETT : Dans une scène du livre, vous êtes dans le parc avec votre père et vous manquez d'être touché par un missile allemand V1. Ça a dû être effrayant, non ?

BRIGGS : Non, cela ne m'a pas tellement dérangé, mais je me souviens avoir été choqué par le fait que le missile était bleu en dessous, parce que je n'en avais vu que dans des films en noir et blanc. C'était quand même inquiétant d'entendre ce bruit terrible au-dessus de Putney, de savoir que des gens étaient tués.

GRAVETT : Après la guerre, vous vous êtes bien comporté au collège ?

BRIGGS : Oh oui, ma mère était ravie. L'école nous faisait porter un livre d'éloquence dans la poche de notre blazer. Il y a quand même eu cet incident, lorsque j'ai été ramené à la maison dans un fourgon de police, un Black Maria. Mes amis et moi étions entrés dans un vieux club de golf bombardé et avions pris des queues de billard incrustées d'ivoire. Malheureusement, alors que nous jouions à l'escrime avec ces queues, un homme est sorti de son jardin et nous a demandé : « Où avez-vous trouvé ça, les gars ? ». Il s'est avéré que c’était un policier hors-service. Imaginez si la police nous avait arrêtés. Nos noms auraient été publiés dans le journal local et ma mère en serait morte. Ce genre de chose peut sérieusement gâcher toute votre vie.

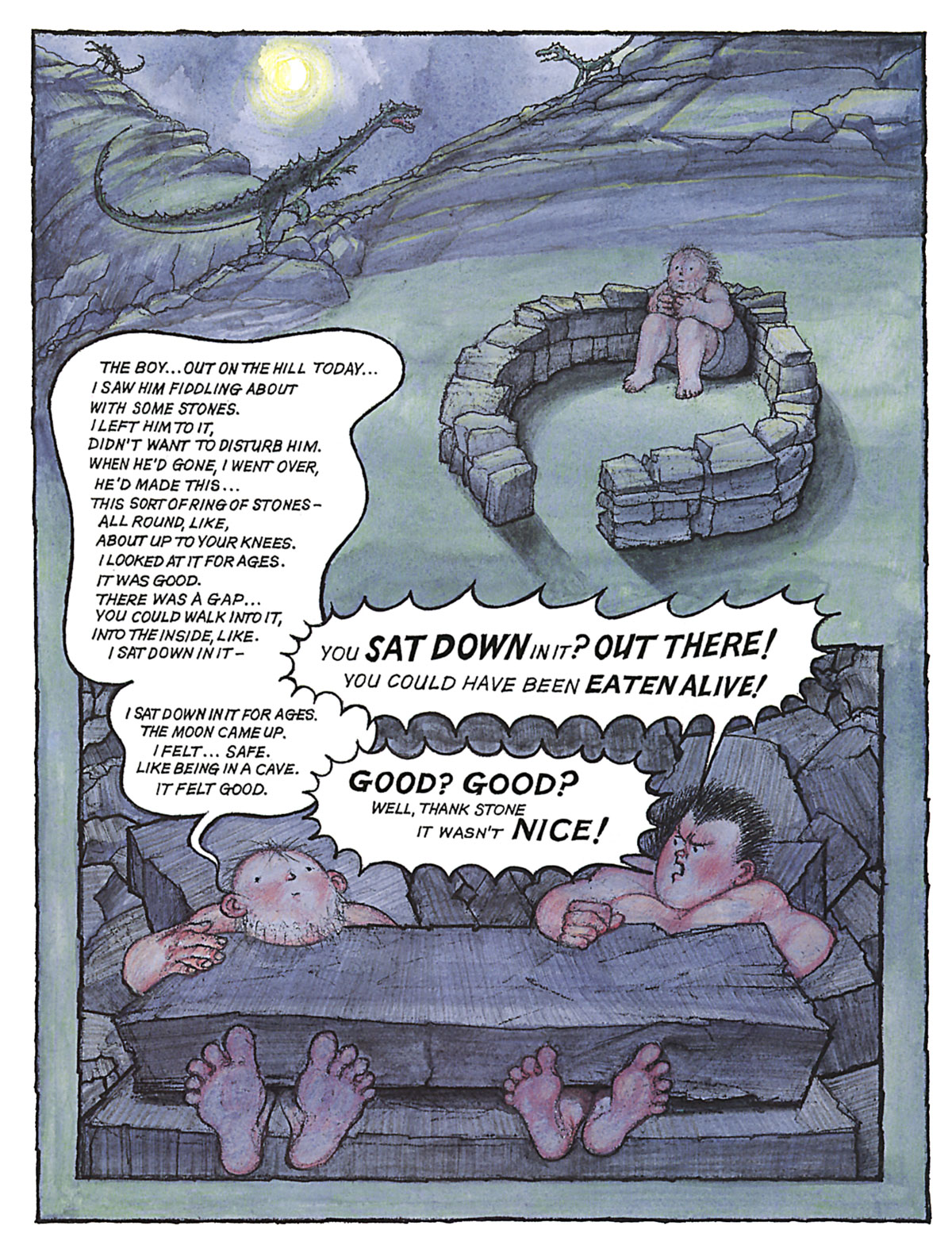

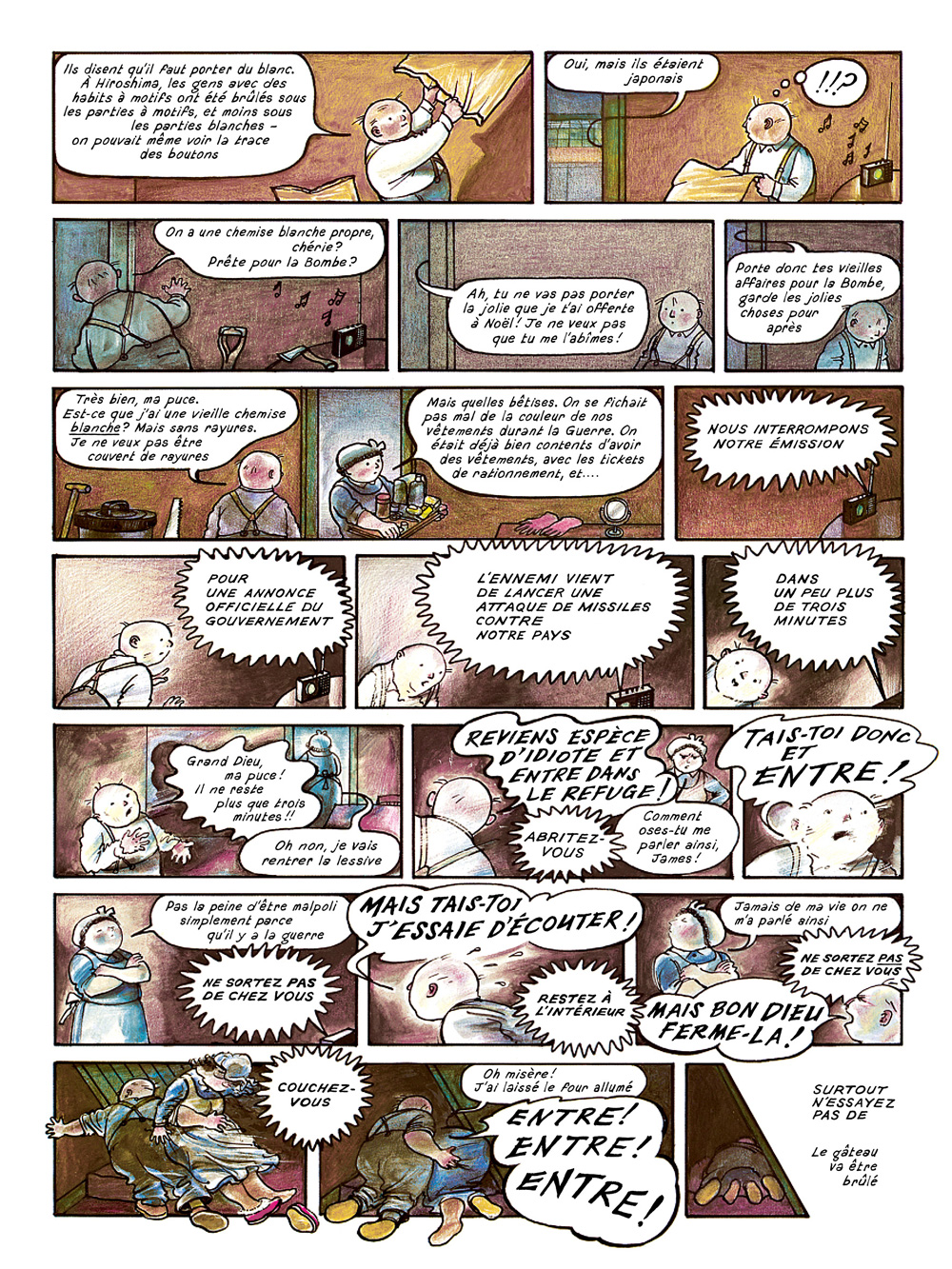

Ug : Le petit génie de l’âge de pierre (Ug: Boy Genius of the Stone Age, 2001)

Ug

GRAVETT : Il semble y avoir des aspects de votre enfance dans votre dernière bande dessinée, Ug : Le petit génie de l’âge de pierre. Ug a toutes sortes d'idées brillantes pour améliorer les choses : il doit y avoir quelque chose de mieux que les pantalons en pierre, quelque chose de mieux que les draps de lit et les oreillers en pierre, mais ses parents sont coincés dans leurs habitudes.

BRIGGS : Quand on vieillit, on n'aime pas le changement, parce que c'est la marque du temps qui passe. Dans Ug, comme dans L’homme (The Man, 1992), il y a un jeune garçon qui est plus intelligent que ses parents, comme j'étais un peu plus intelligent que ma mère et mon père. Ils n'étaient pas stupides, mais ils n'avaient pas reçu l'éducation que j'ai reçue. Dans L’homme, on a ce garçon de la classe moyenne, éduqué, à l'esprit artistique, qui parle à un homme pragmatique de la classe ouvrière. Et c'est la même chose dans Ug : le garçon est exaspéré par leur rejet de ses idées, et ils sont exaspérés par lui. Parce qu'ils vivent dans des mondes différents.

GRAVETT : Ug pense à ces inventions, mais il ne se rend pas toujours compte de leur plein potentiel.

BRIGGS : C'est vrai. Il a l'idée d'une maison, de vouloir un espace extérieur clos au lieu de leur grotte. Il construit un mur à hauteur de genoux environ, il est donc en train de construire une maison, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Il n'arrive pas à la terminer. Même chose lorsqu'il invente presque la roue. Il aime simplement la faire rouler en bas de la colline et sauter en l'air en criant « Whee ! », en prononçant presque le mot « wheel » [« roue »] sans le savoir. J'ai toujours été intrigué par le temps qu'il faut aux gens pour inventer des choses. Regardez les cheminées. Avant, il n'y avait qu'un feu sur le sol et un trou dans le toit. Il a fallu des siècles pour que quelqu'un se dise : « Pourquoi ne pas construire quelque chose pour évacuer la fumée ? » Ensuite, après avoir inventé la cheminée, on a continué à la construire de plus en plus large parce qu'on s'est aperçu qu'elle fumait. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Rumford a inventé un tout petit conduit, d'environ 15 cm de diamètre, pour pomper la fumée. Tout ce temps pour réaliser ces avancées minuscules ! C’est déjà incroyable que l’on fasse le moindre progrès.

Ug : Le petit génie de l’âge de pierre (Ug: Boy Genius of the Stone Age, 2001)

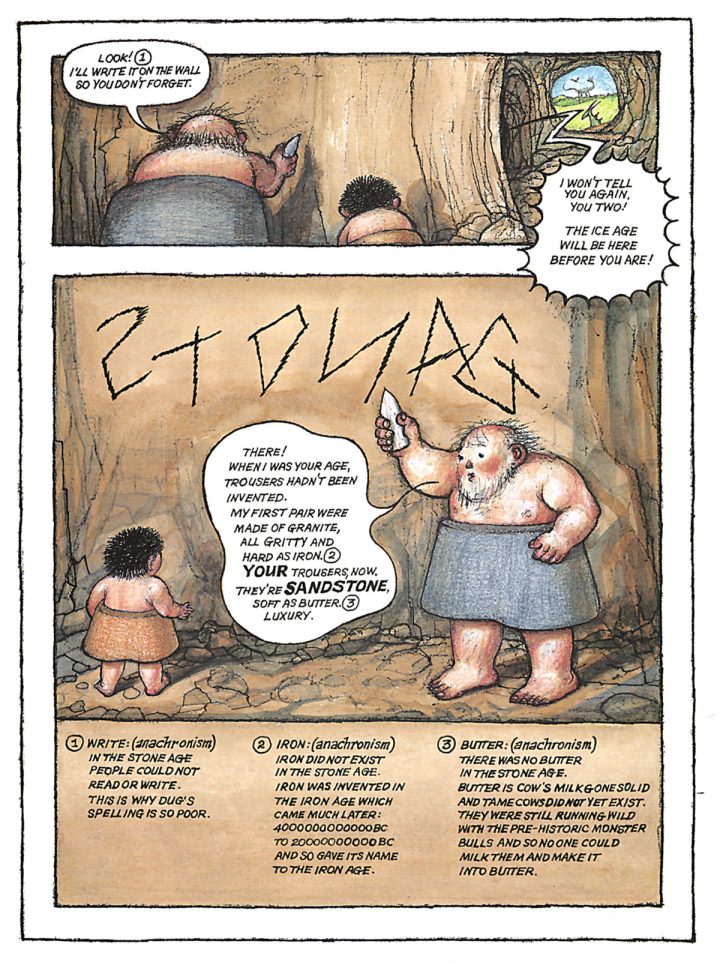

GRAVETT : Dès la deuxième page, le livre est parsemé de notes de bas de page amusantes qui expliquent les anachronismes. Pourquoi les avez-vous ajoutées ?

BRIGGS : Lorsque que j'écrivais les dialogues, je me suis surpris à penser : « Oh mon Dieu, ils n'avaient pas de fer, de beurre ou de vacances d'été à l'époque ». Mais je les ai laissés comme s’il s’agissait d'erreurs et j'ai ensuite inventé toutes ces absurdités factuelles pour les expliquer.

GRAVETT : Avez-vous déjà eu envie d’avoir un strip régulier dans un périodique?